SNSを頑張っているのに、なぜかお客さんが来ない──。そんな中小企業の悩みを、現場目線で整理し、具体的に解決策を示します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

SNSで集客できない中小企業が陥りやすい3つの勘違いとは?

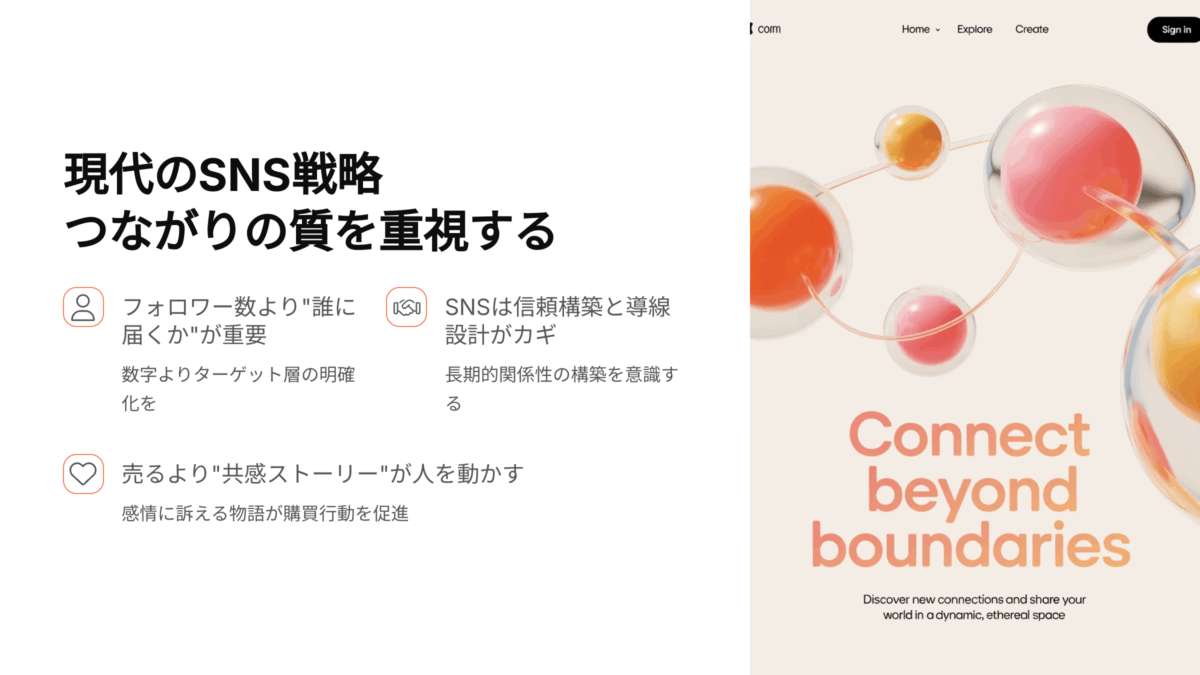

SNSに力を入れているのに、思ったように集客につながらない。この違和感を抱えている中小企業は少なくありません。現場では「毎日投稿しているのに効果がない」「フォロワーは増えたけど売上が変わらない」といった声もよく聞きます。問題は、施策そのものではなく、前提の考え方にズレがあること。ここでは、実際に多くの企業が陥っている3つの「勘違い」を整理しながら、集客につながる視点の持ち方を解説します。

勘違い①「フォロワー数=集客力」だと思っている

SNSのフォロワー数は、あくまで“可能性の母数”でしかありません。もちろん多いに越したことはありませんが、フォロワー=見込み客とは限らないのが実態です。

たとえば、A社がInstagramで5,000フォロワーを抱えていても、その中に“今すぐ買いたい”層が10人しかいなければ、実質の見込み客はその10人です。一方で、B社が300フォロワーでも、全員が地域の主婦で、かつ商品に関心を持っている層なら、後者の方が売上につながります。

つまり大切なのは、「フォロワー数」ではなくフォロワーの質です。

✅確認ポイント

- フォロワーの属性(年齢、居住地、関心)は狙ったターゲットと一致しているか?

- 過去の投稿に対する反応(いいね・保存・DMなど)はあるか?

- 投稿を見た後の導線(問い合わせ、予約ページ)へのアクセスはどうか?

数字よりも中身を可視化すること。ここがSNS施策の設計で最初に見直すべき部分です。

勘違い②「とにかく発信すれば誰かが見てくれる」と信じている

SNSは、発信したからといって自動的に誰かに届くものではありません。特に企業アカウントは、フォロワー以外の人に見られるハードルが高い構造になっています。

にもかかわらず、「とにかく毎日投稿する」だけで終わってしまっているケースが多く見受けられます。実務上、それが悪いわけではありませんが、“誰に何を届けたいか”の設計がないと、発信の質が伴いません。

対策として必要なのは、次の3つの要素の設計です。

- ペルソナの明確化(誰に)

- ニーズ・課題起点のコンテンツ(何を)

- 認知→信頼→接点という導線設計(どうやって)

特に「どうやって接点を作るか」は重要で、Webサイト・LINE・問い合わせフォームなどの接点チャネルとSNSの連携を設計しておく必要があります。

日々の投稿を“点”で終わらせず、“線”でつなぐ視点がなければ、どれだけ発信をしても集客にはつながりません。

勘違い③「ウチは映える業種じゃないからSNSは無理」と諦めている

「うちは工務店だから」「製造業だから」「BtoBだから」など、自社が“映えない”業種だからとSNSを諦める企業も少なくありません。しかし、SNSで成果を出している企業は、必ずしも“映え”を狙っているわけではありません。

例えば、BtoB企業が社員の人柄や現場の日常を投稿することで信頼を獲得したり、工務店が「家づくりの工程」や「お客様とのやり取り」を丁寧に見せることでファンを増やしているケースもあります。

大切なのは、「見栄えの良さ」ではなく、読者にとって意味のある情報になっているかという視点です。

✅SNS活用の選択肢

| 業種 | 投稿テーマの一例 |

|---|---|

| 建設・工務店 | 工事のビフォーアフター、職人の仕事ぶり、家づくりのQ&A |

| 製造業 | 製品ができるまでの工程、品質管理の工夫、社員インタビュー |

| サービス業 | お客様の声、裏側の努力、導入事例とその変化 |

こういったコンテンツは、「信頼形成」や「人柄の可視化」につながり、SNSでの発信価値として十分に成立します。

見せ方を工夫すれば、どんな業種でも“発信できるネタ”は必ずあります。むしろ“映えない”と思っている業種こそ、SNSで信頼を築くチャンスが大きいのです。

まとめ:集客できないSNSには、原因がある

- SNSは「フォロワー数」ではなく「フォロワーの質」が重要

- 毎日の投稿よりも「誰に、何を、どう届けるか」の設計が必要

- 映えるかどうかではなく、「顧客視点で意味がある情報」を出すことが成果につながる

中小企業がSNSで集客を成功させるためには、テクニックよりも戦略的な視点の設計が先です。

地道な作業に見えるかもしれませんが、この土台が整えば、投稿の一つ一つが“集客導線”として機能し始めます。現場でやれることから、着実に積み上げていきましょう。

なぜSNSで頑張ってもお客さんが来ないのか?

SNSで毎日発信しているのに、お問い合わせや来店が増えない──。こうした声は、中小企業の現場でよく聞かれます。取り組み自体は間違っていないのに、「なぜ反応がないのか」が分からないというのが本音ではないでしょうか。ここでは、その“ズレ”の根本原因を3つに分解し、集客につながるための考え方を整理します。

SNSは“営業ツール”ではなく“信頼形成メディア”である

まず大前提として、SNSはチラシや営業メールのような「直接売り込むツール」ではありません。SNSの本質は、信頼や共感をじっくり育てる“関係構築の場”です。

たとえば、Instagramでお店の雰囲気やスタッフの想いを発信していたA社は、投稿そのものでは売れていなかったものの、常連のお客様に「いつも見てるよ」と声をかけられ、信頼の積み重ねが来店動機になっていたことが分かりました。

SNSで成果を出す企業は、「今すぐ買いたい人」を追うよりも、“そのうち気になる人”との関係性を作ることに力を注いでいます。だからこそ、反応が見えにくい時期もありますが、蓄積された信頼があとで効いてくるのです。

商品やサービスへの導線設計がないと、興味で終わる

いくら内容のある投稿をしていても、その先のアクションが設計されていなければ集客にはつながりません。

「興味はあるけど、どこで予約すればいいか分からなかった」

「問い合わせてみようと思ったけど、リンクがなかった」

こういった“もったいない離脱”が、SNSでは日常的に起こっています。

✅SNSからの導線でチェックすべきポイント

- プロフィールに予約・問い合わせ先のリンクがあるか

- 投稿内でサービス詳細や申込ページの情報に触れているか

- LINEやWebサイトとの連携はできているか

SNSを“入り口”とするなら、その先にある“接点(フォームや対面機会)”を設計しておく必要があります。興味を集めた後、どう接触につなげるかが勝負です。

「誰に向けて発信してるか?」が曖昧だと刺さらない

現場で多いのが、「ターゲットは◯代の女性です」という大雑把な設計のまま発信してしまっているケースです。これでは、誰にも強く刺さらない投稿になってしまいます。

SNSは数秒で流し見されるメディアです。だからこそ、「これは私のことだ」と感じてもらえるピンポイントの訴求が求められます。

たとえば、「育児中でなかなか美容院に行けない30代ママ」を想定した美容室のアカウントは、「午前中に施術が終わるママ向けメニュー」などを発信し、共感と予約を集めていました。

ターゲット設計の基本は、次の3点です。

- 生活背景(ライフスタイル、悩み)

- 行動パターン(SNSを見る時間、頻度)

- 感情の動き(何に共感し、何に不安を感じるか)

“誰に届けたいのか”が明確になると、投稿の内容・トーン・時間帯も変わってきます。

まとめ:SNSでお客さんが来ないのは、設計の問題

- SNSは「売る」のではなく「信頼を積み重ねる」場所

- 商品やサービスへの導線がなければ、興味で終わる

- 「誰に届けるか」が明確でないと、そもそも刺さらない

表面的な投稿の工夫ではなく、“設計段階の見直し”がSNS集客には必要です。取り組みを成果につなげるために、一度立ち止まって、目的と構造を整えてみてください。そこから結果は変わり始めます。

中小企業こそ知っておくべきSNS活用の本質

SNSで集客を成功させている企業には、共通する“ある視点”があります。それは、ツールの使い方ではなく「何のために使うか」という設計思想を持っていることです。

この章では、フォロワー数やバズ投稿に振り回されないために、中小企業が本当に押さえておくべきSNS活用の本質を3つの切り口から解説します。

SNSは「今すぐ客」ではなく「未来の顧客」との関係づくり

中小企業にとって、SNSはチラシやクーポンのような即効性のある販促ツールとは違います。“今すぐ買いたい人”よりも“これから買うかもしれない人”との関係づくりに重きを置くべき媒体です。

たとえば、町の整骨院が日々のケア情報やスタッフの人柄を発信していた結果、腰痛になったときに「あそこがあったな」と思い出され、予約につながった事例もあります。

こうした関係構築は一見遠回りですが、顧客との心理的距離を縮めていくという意味で、非常に強力です。

✅意識しておきたいSNSの役割

- 「認知 → 共感 → 信頼 → 行動」の階段をつくる

- お客様が“困ったときに思い出す”選択肢になる

- “売り込まない”ことで、好意と記憶が蓄積される

SNSとは、「信頼の貯金箱」を日々積み上げていくメディアです。

発信内容より“誰に・何を届けたいか”が重要

SNS投稿で悩んでいる企業に多いのが、「何を投稿すればいいか分からない」という声です。

ですが、その前に立ち止まってほしいのは、“誰に・何を届けたいのか”が明確になっているかという点です。

たとえば、「地元で子育てを頑張っている30代の母親」に向けて、「子どもとのお出かけに使える情報」や「手軽に楽しめる食事メニュー」を届ける。ここまで設計できれば、ネタは自然と決まってきます。

逆に、届けたい相手が曖昧なまま「発信内容」だけを考えても、投稿に一貫性が出ません。SNSは情報があふれているからこそ、“誰に向けて話しているのか”が伝わらなければスルーされてしまうのです。

✅「誰に・何を」を考えるチェックリスト

- 顧客の属性は?(年齢/職業/居住地)

- どんな悩みや期待を持っている?

- その人がSNSで“求めている情報”は何か?

発信ネタではなく、「伝えたい相手」を深掘ること。これが、SNS運用の本当のスタートラインです。

顧客の行動を動かす“ストーリー性”を設計する

SNS上で集客につながる投稿には、共通して「ストーリー」があります。

商品紹介をただ並べるだけではなく、“なぜそれが生まれたのか”や“誰にどう役立ったのか”といった背景が語られているのです。

たとえば、ある製麺所が「毎朝4時から粉を練っている風景」や「小学生から手紙をもらったエピソード」を投稿したことで、地域の共感を集め、注文数が増えたケースもありました。

こうした投稿は、単なる商品紹介ではなく、「価値観や姿勢」を伝えています。

人はスペックよりも“想い”や“共感”に動かされる。その原理をSNS上でどう形にするかが問われています。

✅ストーリー投稿で意識すべき構成

- 起:きっかけや悩み

- 承:工夫や努力、制作の裏側

- 転:変化や気づき

- 結:顧客の声や成果

すべてを完璧に書く必要はありません。大切なのは、人の感情に「動き」があること。

それが「記憶に残る発信」につながり、結果として「選ばれる理由」になります。

まとめ:SNS活用で成果を出すには、“設計”と“関係性”が鍵

- SNSは今すぐ売る場所ではなく、信頼を育てる場

- 発信内容ではなく「誰に・何を届けたいか」が先

- 顧客の心を動かす“ストーリー”こそが集客の起点

中小企業にとってSNSは、“広告”ではなく“会話の入り口”です。

地道に見えても、その積み重ねが選ばれる企業になる基盤になります。目的と設計を見直すことで、SNSの可能性は大きく広がります。

成果が出る中小企業のSNS運用は何が違うのか?

同じようにSNSを使っているのに、片方は集客につながっていて、もう片方は全く反応がない。そんなケースは珍しくありません。

違いは、運用の「量」ではなく「設計と連携」にあります。

この章では、成果が出ている中小企業が共通して実践している運用視点を整理し、自社で取り入れるべきポイントを明らかにします。

明確なペルソナ設計と課題起点の発信

成果を出している企業は、例外なく「誰に向けて何を届けるか」が明確です。

漠然と「30代女性」とするのではなく、「平日ワンオペ育児中で、買い物は夕方にまとめて済ませたい」「休日は家族で気軽に外食したい」といった具体的な生活背景まで設計されたペルソナを持っています。

この設計があるからこそ、投稿も刺さりやすくなり、共感や行動に結びついていきます。

✅実務的に使えるペルソナ設計のヒント

- 年齢/性別/居住地

- 平日の行動パターン

- SNSを見る時間帯・使っている媒体

- 抱えている課題・理想としている未来

- どんな言葉・トーンが刺さるか

ここまで設計すると、「今日何を投稿するか」で迷わなくなります。

投稿の起点を“企業の伝えたいこと”ではなく“顧客の課題”にすることで、情報が“届く”ものに変わります。

オウンドメディア・LINE・Webサイトとの連携

SNS単体では「認知」や「関係構築」はできますが、「購入」や「申込み」の場面までは完結できません。

成果につながっている企業は、必ず“接点”のチャネルを複数持ち、それを連携させています。

たとえばある飲食店は、Instagramで世界観を発信しつつ、LINEで予約のリマインドや限定情報を配信。さらにメニューや空席情報はWebサイトにまとめ、スムーズにアクションできる導線を設計しています。

✅SNSと連携すべきチャネルの例

| 目的 | チャネル | 役割 |

|---|---|---|

| 初回の信頼づくり | Instagram / TikTok | 雰囲気や想いの発信 |

| 深い関係構築 | LINE / メルマガ | 個別性のある接触・案内 |

| 成約・来店促進 | Webサイト / LP | 情報の集約・予約・購入動線 |

SNSに集めた関心を「次の行動」につなげる仕組みがあるか。ここが集客につながるかどうかの分かれ目です。

KPI設計とPDCAの回し方が具体的

成果を出している企業は、SNSを「なんとなくやる」のではなく、明確な目的と指標(KPI)を持って運用しています。

たとえば、以下のように目的に応じてKPIを設計しています。

| 目的 | 主なKPI | 例 |

|---|---|---|

| 認知拡大 | リーチ数/保存数/フォロワー増加 | 月3,000人にリーチ、保存率10%など |

| 信頼構築 | いいね率/コメント/DM件数 | 投稿1件あたりの平均反応率を測定 |

| 行動促進 | プロフィールクリック/リンク遷移/予約数 | SNSからのWebサイト遷移率10%以上 |

さらに、週単位や月単位でこれらの数字を振り返り、「どの投稿が機能したか」「どこで離脱しているか」を見直す。

この具体的なPDCAの習慣化が、投稿の質と反応の精度を上げていきます。

SNS運用を“作業”ではなく“戦略の一部”として設計しているかどうか。ここが成果を左右します。

まとめ:成果を出す中小企業のSNSには“設計・連携・検証”がある

- 誰に届けたいのかを具体的に言語化し、課題起点で発信している

- SNSを入口に、LINEやWebサイトで信頼と導線を構築している

- 数字を指標化し、小さく検証を回すことで精度を上げている

SNSの“投稿そのもの”よりも、その設計と運用の裏側にこそ差が出るということです。

自社でも、今日から見直せるポイントがきっとあるはずです。仕組みで差をつけていきましょう。

SNS集客に成功している中小企業の事例

SNSは“バズれば勝ち”の世界ではありません。むしろ、地に足のついた設計と発信を続けた中小企業こそ、着実に成果を出しています。

ここでは、「現場で本当にうまくいっている」SNS活用事例を3つ紹介します。それぞれの共通点と工夫点を、自社にも応用できる形で整理していきましょう。

地域密着型の飲食店が“顧客の声”を軸に成功した例

ある地方都市の定食屋は、Instagramを活用して集客に成功しています。特徴は、店主目線ではなく「お客様目線」の発信に徹していること。

毎週、お客様から寄せられた手書きコメントや口コミを写真付きで紹介。メニュー紹介も「〇〇さんのお気に入り」など、実際の利用者の言葉で表現していました。

このスタイルにより、

✅「常連さんがいる=安心」

✅「誰かの声がある=信頼できる」

といった心理が働き、新規のお客様が来店しやすくなったのです。

さらに、「うちの声も載せてほしい」と口コミを自発的に提供する人が増え、発信が双方向の循環に変化。これにより、広告に頼らず集客が安定しています。

ポイントは、“発信者ではなく顧客に主語を渡す”構造にあると言えます。

BtoB企業が“社員の日常”発信で信頼を獲得した例

SNSはBtoCだけのものでなく、BtoB企業にも成果をもたらしています。

ある製造業の中小企業では、Instagramで「社員の日常」や「ものづくりの裏側」を中心に発信し、取引先からの信頼を得るきっかけになりました。

発信内容は、以下のようなシンプルなものでした。

- 若手社員が製品を手がける様子

- 社内イベントやランチ風景

- お客様とのエピソードを紹介

大切にしたのは、「商品説明ではなく、“どんな人が作っているか”を見せる」こと。

その結果、「人が見える会社」として評価され、新規の問い合わせが増加。

特に採用面では、SNSを見た学生からのエントリーが増えたという副次効果も生まれました。

無理に“売り”を出さず、日常を“見せる”ことで信頼を積み重ねた好例です。

小規模サロンが“ストーリー投稿”で予約を増やした例

ある美容系の個人サロンでは、Instagramのストーリー機能を駆使して、1か月先まで予約が埋まる状態を実現しました。

成功の鍵は、「施術前〜施術後の変化」+「お客様の気持ちの変化」を物語として発信していたこと。

たとえば、以下のような構成です。

- Before:「疲れてて、髪も気分も重かった」

- Process:「お話しながらリラックスしていただきました」

- After:「鏡を見てすごく嬉しそうな笑顔に」

このような投稿は、技術ではなく「感情の変化」にフォーカスしており、読む側が“自分ごと化”しやすいのが特徴です。

さらに、定期的に「来週の空き枠」「新メニュー案内」などもストーリーで告知。親しみやすさと利便性のバランスが取れた発信により、新規予約→リピーター化の流れができあがっていました。

“売り込まないストーリー”が、行動を自然に引き出していた好事例です。

まとめ:成果が出る中小企業は、「ツール」ではなく「伝え方の構造」で勝っている

- お客様の声を軸にして、共感と信頼を生む飲食店

- 人柄と誠実さを“日常発信”で伝えたBtoB企業

- 感情の変化に焦点を当て、ストーリーで引き込んだ小規模サロン

どの事例も、特別な技術ではなく、「誰に・何を・どう伝えるか」を徹底しているのが共通点です。

今すでに持っている素材や日常を、視点と設計で活かすことで、SNSは確実に“集客の資産”に変わっていきます。

集客につなげるためのSNS施策チェックリスト

SNSを活用しても成果が出ない──。そんなときに必要なのは、やみくもな投稿の量ではなく、“構造の見直し”です。

特に中小企業にとっては、限られた時間と人手の中で、いかに効率よく結果を出すかが重要なポイント。

そこでここでは、成果につながるSNS運用に必要な「設計5項目」をチェックリストとして整理しました。1つずつ確認しながら、明日からの改善に役立ててください。

✅ ターゲット像が明確か?

誰に向けて発信しているのかが曖昧なままだと、投稿は誰にも刺さらず、記憶にも残りません。

「30代女性」ではなく、「平日ワンオペで子どもを預けて美容室に行きたいママ」など、生活背景や感情まで含めた具体像を描けているかどうかがカギです。

✅ SNSの目的(認知/教育/接触)が整理されているか?

投稿の目的が曖昧だと、「何を伝えるべきか」「どんな反応を期待するか」が見えません。

SNSは万能ツールではないため、以下の3つの目的に分けて考えると整理しやすくなります。

| 目的 | 主な内容 |

|---|---|

| 認知 | 存在を知ってもらう/共感を得る |

| 教育 | 商品・サービスの魅力を理解してもらう |

| 接触 | 問い合わせ・来店・予約につなげる |

各投稿が「どの目的に沿っているか」を意識するだけで、伝え方や構成に一貫性が生まれます。

✅ 商品やサービスに繋がる導線が設計されているか?

興味を持たれても、その先の行動に迷うようでは集客につながりません。

「どこで予約できるのか」「どうやって問い合わせるのか」など、SNS→アクションまでの“動線”が自然につながっているかを見直しましょう。

- プロフィールにリンクはあるか?

- 投稿内に具体的な行動案内があるか?

- ストーリーや固定投稿でメニュー・料金が明示されているか?

✅ 投稿に一貫性・ストーリー性があるか?

「投稿ごとに言っていることが違う」「雰囲気がバラバラ」では、世界観が伝わりません。

一貫性とは、誰に・どんな価値を提供するブランドなのかを“投稿全体で”感じられるかということです。

ストーリー性も大切です。単発の情報より、「なぜそれをやっているのか」「どうしてこの商品が生まれたのか」といった背景の流れがあることで、共感が生まれやすくなります。

✅ お客様視点のメリットや感情が表現できているか?

商品やサービスの「スペック」や「こだわり」を伝えても、それだけでは行動に結びつきません。

重要なのは、「それによってお客様はどう感じられるのか」という未来のイメージ。

- 「これなら私にもできそう」

- 「この人たちにお願いしたい」

- 「なんか、感じがいい」

こうした感情ベースの納得感があるかどうかが、SNS投稿の成否を分けます。

この5つのチェック項目を、月1回でも見直していくことで、SNSは単なる“投稿の場”から“集客装置”へと進化していきます。

大事なのは「特別な才能」ではなく、「当たり前の設計を地道にやれているか」です。

現場でやれることから、一つずつ整えていきましょう。