人材育成に使える助成金があるのは知っていても、「うちでも本当に使えるの?」と感じている方は多いはず。この記事では、人材開発支援助成金の基本から申請方法、注意点までを網羅しました。目次を見て必要なところから読んでみてください。

人材開発支援助成金とは?制度の概要と目的

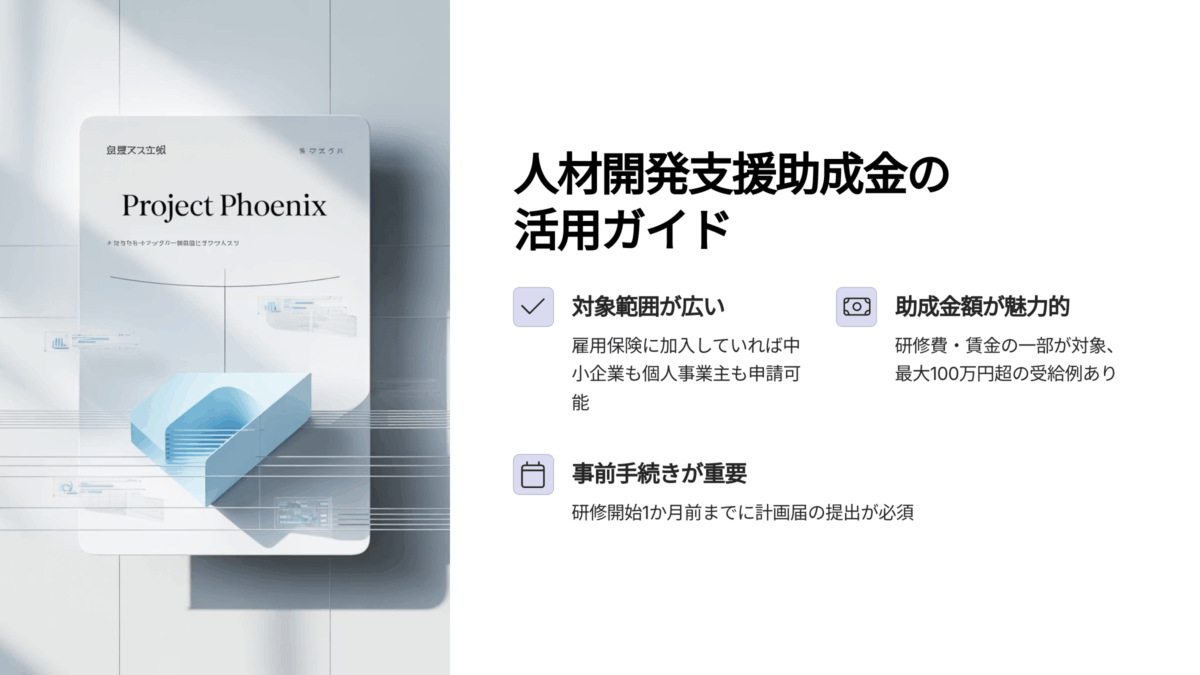

人材開発支援助成金は、中小企業が人材育成にかけるコストを軽減しながら、組織の底上げを図るための公的制度です。ただ「制度の名前が堅すぎてわかりづらい」「ウチでも使えるの?」といった声は少なくありません。この章では、助成金の狙いや設計意図を実務視点で整理しつつ、「対象になるのか?」「いくら出るのか?」という根本的な疑問にしっかり答えていきます。

なぜこの制度が存在するのか?背景と目的

この制度の背景には、「人を育てる余裕がない企業が多すぎる」という国の問題意識があります。

特に中小企業では、即戦力の確保も育成も難しく、結果として業績も採用もうまく回らない――。そんな負のスパイラルを断ち切るために、「研修にかかったお金の一部を国が支援する」という形で設計されたのが、この助成金です。

ポイントは、単なるバラマキではなく、“研修”という具体的な行動を伴う支援であるということ。これにより、企業側には「育てながら成長できる仕組み」が残り、国としても雇用の質を高める効果が期待できるわけです。

つまりこれは、人材育成コストを「持ち出し」ではなく「投資」に変える制度。制度の目的は明快で、「人が育つ土台を持つ企業を増やしたい」という一点にあります。

対象となる企業や事業者の条件

「ウチみたいな小さい会社でも対象なのか?」という疑問はもっともです。結論から言うと、一定の雇用保険加入があれば、かなりの確率で対象になります。

✅ 対象となる主な条件

- 雇用保険の適用事業所であること(従業員1人からでもOK)

- 労働関係法令に違反していないこと(未払い残業などがない)

- 対象となる研修計画を事前に提出し、認定を受けていること

この時点でよくつまずくのが、「事前に計画を出す」という点です。つまり、“研修が終わってから申請”は基本NG。制度の要は、「育てることをあらかじめ意思決定した企業を支援する」というスタンスにあります。

ちなみに、法人だけでなく、個人事業主(従業員を雇用していれば)も対象になりえます。飲食業・建設業・IT業など、幅広い業種で実績があるため、自社が対象か不安な場合は、まず「雇用保険の適用事業所かどうか」を確認してみてください。

支給される金額やコースの種類

助成金と聞くと「いくらもらえるのか」が一番気になるところです。人材開発支援助成金は、コースごとに金額や条件が異なりますが、代表的な例を挙げると以下のようになります。

| コース名 | 内容 | 支給額(1人あたり) |

|---|---|---|

| 特定訓練コース | 若年者・女性など重点対象者向け | 最大 96,000円(1訓練あたり) |

| 一般訓練コース | 通常のOFF-JT研修等 | 最大 30,000円 |

| 教育訓練休暇等制度導入コース | 休暇制度導入の取り組み | 最大 30万円(企業単位) |

✅ 上限が100万円以上になるケースも普通にあります

複数名での研修実施や、複数回の計画に分けた実行によって、助成額の総額は100万円以上になることも珍しくありません。

ここでの注意点は、「1人◯円」という見え方だけでなく、事前の準備・研修内容・記録書類の正確さによっても金額が大きく左右されるという点です。金額面の魅力だけを先行させず、“どう設計すれば確実に受け取れるか”まで見据えることが、活用の前提となります。

小規模企業でも使える?人材開発支援助成金の対象条件

「助成金=大企業向け」と思っていませんか?実は、人材開発支援助成金はむしろ小さな会社ほど恩恵を受けやすい制度です。ただし、使えるかどうかは「会社規模」ではなく、雇用保険や研修計画など、制度上の条件を満たしているかで決まります。この章では、「ウチでも対象になるのか?」という疑問を、法人・個人事業主・雇用形態・業種など、現場で実際によく問われる観点から整理します。

法人・個人事業主での違い

結論から言うと、法人・個人事業主どちらでも対象になります。要は、次の2点をクリアしていればOKです。

✅ 雇用保険の適用事業所であること

✅ 支給対象となる労働者を雇用していること

たとえば、個人で飲食店や美容室を経営しているケースでも、スタッフに雇用保険をかけているなら問題なし。一方で、「外注だけで回している」「すべて業務委託契約」というケースでは対象外になります。

よくある誤解は、「法人じゃないと申請できない」という思い込み。実際には、事業として継続的に雇用していれば、法人格は問われません。

正社員・パートなど雇用形態のポイント

助成金の対象になるのは、原則として雇用保険に加入している労働者です。

つまり、正社員である必要はなく、パート・アルバイトでも要件を満たせば対象になります。

✅ 雇用保険の加入要件(抜粋)

- 週所定労働時間が20時間以上

- 31日以上の雇用見込みがある

この基準を満たしていれば、短時間勤務のスタッフでも助成対象になる可能性が十分あります。たとえば、「週4日×5時間勤務のパートさん」に研修を受けてもらい、助成金を活用するといった使い方ができます。

注意点としては、「同じ人を繰り返し研修に出してもよいか?」という点。制度上、1人が複数の訓練で対象になることも可能ですが、コースや年度によって制限もあるため、計画段階で確認が必要です。

地域差・業種による制限はあるのか?

地域差は基本的にありません。全国の事業所が対象で、東京・大阪の都市部でも、地方の町工場や個人経営のお店でも、条件を満たせば同じように申請できます。

一方で、業種によって注意すべきポイントはあります。以下のようなケースです。

✅ 適用外となることが多い例

- 雇用保険未適用の農林水産業(個人経営で常時5人未満のケースなど)

- 完全外注型のIT系スタートアップ(社員がいない)

- 宗教法人や政治団体(一部例外あり)

とはいえ、業種による一律NGは非常に限定的です。「本当に対象外なのか?」と疑問があれば、まずハローワークまたは社会保険労務士に確認することをおすすめします。

助成金制度は、現場での使い方次第でまったく違った成果を生むものです。「うちは小さいから無理」と決めつけず、“条件に合う設計にできるか”を一緒に見直していくことが、第一歩となります。

受給までの流れ:助成金申請のステップを具体的に解説

「制度が使えるのはわかった。でも実際どう動けばいいのか?」という声に応えるために、ここでは人材開発支援助成金の申請から受給までの具体的な流れを解説します。中小企業がつまずきやすいポイントや、よくあるミスを防ぐための現場視点も交えてお伝えします。申請は「難しそう」に見えますが、やるべきことを順番に整理すれば決して手に負えない作業ではありません。

ステップ①:事前準備(計画届の提出など)

最初のハードルは、「事前に計画を出すこと」です。助成金は「やってから申請」ではなく、“やる前に”国に知らせておくのが大前提です。

✅ 主な準備内容

- 訓練実施計画届の提出

- 対象者の選定(雇用保険加入が必要)

- 研修内容・カリキュラムの整備(講師やスケジュールの明示)

- 研修費用の見積書などの準備

提出先は原則、管轄の労働局またはハローワークです。訓練開始の1か月以上前に届出が必要なので、思い立ったときにすぐ実行できるわけではありません。ここが最初の「計画的にやらないと間に合わない」ポイントです。

社労士に相談する企業も多いですが、自社で作成する場合も、提出書類のサンプルはネットや労働局で入手できます。初回は手間がかかっても、2回目以降はテンプレ化しやすくなります。

ステップ②:研修の実施と必要書類の整備

無事に計画が受理されたら、予定通りに研修を実施します。ここでは「ただやればいい」わけではなく、助成金の対象要件を満たす形で実施することが重要です。

✅ チェックポイント

- 受講者が全日程に出席しているか(原則100%)

- 研修内容が計画通りに行われているか

- 写真・出欠簿・アンケート・講師の実施報告などを保存しているか

助成金は「証拠主義」です。つまり、やったことを“見える形で”残すことが求められます。講師が外部の研修会社の場合は、研修実施報告書や請求書の控えをもらうことも忘れずに。

実務的には、タイムカードと照合できる出勤簿や、参加風景の写真(スマホ撮影でも可)も保管しておくと安心です。

ステップ③:支給申請と審査対応

研修が終わったら、いよいよ支給申請です。ここで提出する書類が一番多く、「大変そう」と思われがちですが、手順がわかれば一つ一つは難しくありません。

✅ 提出書類の例(代表的なもの)

- 支給申請書(フォーマットあり)

- 研修実施報告書

- 受講者の出勤簿・賃金台帳(該当期間)

- 講師への支払い証明(請求書・領収書など)

- 研修写真・アンケート結果・研修カリキュラムの実施記録

提出後は労働局の審査を経て、問題がなければおおよそ2~3か月後に指定口座に助成金が振り込まれます。

審査で追加資料の提出を求められることもありますが、落ち着いて対応すれば問題ありません。むしろ大事なのは、「最初から書類が揃っているか」という段階での整備力です。

よくある申請ミスと回避方法

人材開発支援助成金は制度としては開かれていますが、「細かいミス」が多くの不支給や減額を生みます。逆に言えば、そこを押さえるだけで成功率は格段に上がります。

✅ よくあるミスと回避法

| よくあるミス | 回避策 |

|---|---|

| 研修前に計画届を出していない | 必ず1か月前までに提出 |

| 雇用保険未加入の人を対象にしてしまう | 事前に資格取得届を出す |

| 出勤簿や研修記録が不備・未保存 | タイムカードと一緒に保存 |

| カリキュラムの変更が申請と異なる | 軽微でも事前相談がベター |

| 外注研修で講師側の証明書類が不足 | 契約時に必要書類を明示しておく |

制度そのものは「活用すれば得」な設計になっていますが、ルールを外れるとゼロになる厳しさもあるというのが助成金の特性です。だからこそ、「事前準備と実施記録の徹底」が最重要ポイントです。

どんな研修が対象?助成金が出る研修内容とは

「研修といっても、どんな内容なら助成金が出るのか?」これは非常に実務的で大事な視点です。制度上、助成対象になる研修には“一定の条件”と“ねらい”があります。ここでは、どんなジャンルが対象になるのか、自社でやっても大丈夫なのか、オンラインでも可能なのか、といった現場目線の疑問を整理します。

対象となる研修ジャンル(例:IT・営業・リーダー研修)

結論から言えば、業務スキル向上に資する内容であれば、幅広く対象になります。

✅ よく使われている研修のジャンル例

- ITスキル研修(Excel、DX、RPA、セキュリティ)

- 営業スキル・接客スキル研修(クロージング、ヒアリングなど)

- 管理職・リーダー向け研修(マネジメント、部下育成など)

- 製造業向け技術研修(機械操作、安全教育など)

- 医療・介護向け研修(記録の書き方、感染対策など)

要するに、「業務の質や効率を上げる」「社内での役割を果たすために必要なスキル」であれば、多くの場合で認められます。

一方、対象外になりやすい研修もあるため注意が必要です。

✅ 対象外になりやすい研修の例

- 教養や娯楽目的のもの(語学・ヨガなど)

- 資格取得だけを目的とした講座(資格の更新だけ等)

- 宗教や思想に関連する内容

重要なのは、研修内容が“業務にどう関係するか”を説明できることです。たとえば「Excel研修」であっても、「受講者の業務では見積書作成やデータ集計が必要である」という説明ができれば、十分対象になります。

外部委託 vs 自社実施:どちらもOK?

助成金の支給対象になるのは、外部に研修を委託する場合も、自社内で実施する場合もどちらもOKです。ただし、それぞれ条件と準備が異なります。

✅ 外部委託研修(外部講師・研修会社に依頼)

- 講師費用やテキスト代も助成対象になる

- 見積書・契約書・請求書などの証憑が必要

- 講師側にも、訓練報告書など一部記録の協力が必要

✅ 自社実施研修(社内講師による研修)

- 講師手当や受講者の賃金の一部が助成されるケースもある

- 記録の整備(出席表、カリキュラム、講師記録など)がより重要

- “遊び”や“会議”に見えない設計が必要

たとえば、「部長が行うマネジメント研修」も、内容と記録が整っていれば正式な対象になります。逆に、内容があいまいだったり、記録が不十分だと支給の対象外になる可能性があるため、「研修らしさ」をきちんと形にする工夫が求められます。

オンライン研修も対象になる?

はい、オンライン研修も対象になります。むしろ最近では、助成金制度の運用側もオンライン研修を強く想定して制度設計をしています。

✅ オンライン研修での注意点

- ログイン履歴や受講時間の証明が必要(Zoomのログや録画など)

- 出席管理は「出席簿」だけでなく、画面キャプチャなども推奨

- 講師とのやりとり、質疑応答の記録があると安心

「オンラインなら楽になる」と思いがちですが、むしろ証拠づくりの面では少し手間がかかる部分もあります。それでも、遠方の講師に依頼できたり、受講者の移動コストを省けたりと、導入のしやすさやコスト効率では非常に有利です。

まとめると、対象となる研修内容は柔軟性が高く、実務に直結していれば問題なし。自社でやるか外部に頼むか、オンラインか対面か――どの選択肢でも活用できるのがこの制度の強みです。

いくらもらえる?受給金額のシミュレーション

制度の存在や手続きは理解しても、「実際どれくらいの金額になるのか?」が見えないと動きにくいものです。ここでは、人材開発支援助成金を使った場合の金額シミュレーションを、ケース別に具体的に解説していきます。あわせて、最新の助成率や上限額、他制度との併用可能性についても、実務で使える水準で整理します。

ケース別:研修人数・内容別の受給目安

実際の支給額は「研修の種類 × 受講人数 × 助成対象費用」で変動します。ここではよくあるパターン別にざっくりした受給額の目安を出してみましょう。

✅ ケース①:外部委託による営業研修(2日間)・2名参加

- 講師費用:100,000円

- 受講者の賃金(研修時間分):20,000円 × 2名 = 40,000円

- 想定支給額:およそ80,000〜100,000円前後

✅ ケース②:社内講師によるIT研修(4時間×3日間)・3名参加

- 講師への手当:15,000円

- 受講者の賃金:10,000円 × 3日 × 3名 = 90,000円

- 想定支給額:およそ60,000〜80,000円前後

✅ ケース③:管理職向けリーダー研修をオンラインで実施・1名参加

- 外部講師費用:50,000円

- オンラインツール使用料等:5,000円

- 想定支給額:30,000〜40,000円程度

助成対象になる費用には、「講師への報酬」「研修時の受講者賃金」「教材・機材費」「会場費」などが含まれます。外部委託のほうが支給額が高くなりやすいですが、社内研修でも条件を満たせばしっかり助成されます。

助成金率・上限額の最新情報

2025年5月時点の制度内容に基づく、主要なコースの助成率・上限額は以下の通りです(※一部コースや条件により変動あり)。

| コース名 | 支給対象経費 | 助成率 | 上限額(1人あたり) |

|---|---|---|---|

| 特定訓練コース | 賃金+経費 | 中小:賃金 960円/h、経費60〜90% | 約96,000円/人 |

| 一般訓練コース | 経費のみ | 中小:45%(大企業30%) | 約30,000円/人 |

| 自社実施型 | 賃金のみ、または講師手当など | 要件に応じて補助率変動 | ケースにより数万円単位 |

✅ 上限額はあるが、人数×回数で累積すれば100万円以上の実績も珍しくない

特に、複数名でまとまった研修を年に数回行う会社では、助成額が数十万円〜100万円超になる事例が多数あります。

他の助成金との併用は可能?

併用の可否は、「どの費用を何に充てるか」で判断されます。結論としては…

✅ 原則、同じ費用に対して“重複して”助成金を受けることは不可

たとえば、同じ研修費用に対して「キャリアアップ助成金」と「人材開発支援助成金」の両方を受けることはできません。

ただし、次のような分け方をすれば併用可能です。

- 人材開発支援助成金 → 研修費・賃金

- キャリアアップ助成金 → 正社員転換のタイミング

- 業務改善助成金 → 設備投資部分

つまり、助成対象の“目的と費目”が分かれていれば、複数制度の併用は現実的に可能です。社労士と組んで「制度設計図」を引いている企業も増えています。

人材開発支援助成金の注意点と2025年の最新動向

制度としての「使いやすさ」と「支給額の大きさ」が魅力の人材開発支援助成金ですが、実際に活用しようとすると、タイミングや運用上の注意点が思った以上に重要になってきます。特に2025年度は、労働政策全体の流れの中で制度見直しの動きも出てきており、「例年通り」の感覚で動くと失敗するケースもあります。この章では、実務で押さえるべき注意点と、2025年以降の制度動向を読み解くヒントをまとめます。

申請期限・制度改定への注意

まず最も注意すべき点は、すべての申請に「期限」があるということです。

✅ 重要な期限の2つのポイント

- 訓練実施前の「計画届」提出:研修開始の1か月以上前

- 研修実施後の「支給申請」提出:研修終了後2か月以内(原則)

このスケジュール管理を誤ると、どれだけ良い研修を実施しても助成対象外になってしまうというリスクがあります。

また、2025年度は労働局・厚生労働省の動きとして「制度の再構築」が進んでおり、予告なく様式やルールが変更されることもあります。実際、2024年度末には「賃金助成部分の見直し」や「対象研修の定義明確化」などの調整が入っています。

最新情報の確認は、“研修前の早い段階”で必須です。特に年度末(2〜3月)の実施は、制度切り替えに巻き込まれやすいため注意しましょう。

予算枠・申請殺到時の対応リスク

助成金には必ず「年度ごとの予算枠」があり、予算上限に近づくと申請受付がストップするリスクもあります。

✅ リスクが高まるタイミング

- 年度末(2月〜3月)…申請集中+予算消化ペースが早まる

- 制度改定直前…「駆け込み申請」が一気に増える

- 景気悪化や雇用支援強化時期…申請企業が急増する傾向あり

特に2025年度は、DX関連スキルや生成AIを活用した業務改革研修など、新ジャンルの研修が助成対象に広がっていることもあり、「該当するなら今のうちに」と動く企業が多くなっています。

現場での対策としては、研修実施の計画を前倒しで立て、早期に書類準備を始めること。また、「申請できる前提で準備を進める」のではなく、常に“制度は変動する”ことを念頭に置く姿勢が重要です。

2025年度版の変更点・トレンド予測

2025年度の制度運用は、「人的資本経営」や「中小企業のデジタルシフト支援」という政府方針を背景に、研修対象・助成範囲がより戦略的に変化していく方向にあります。

✅ 2025年度の主な変化・注目トレンド

- 生成AI・クラウドツールの活用研修が対象範囲に明記

- “資格取得”に偏らないスキルアップ型研修の推奨

- 助成率は据え置きだが、1人あたりの上限額見直しの可能性あり

- 中小企業向けに「研修パッケージ」的なモデルが提案され始めている

また、厚生労働省は「業種・地域別に研修ニーズを可視化し、予算配分に反映」する方針を進めており、今後は「自社の業種や地域で、何が優遇されやすいか」を意識した設計が成果に直結するようになっていくと見られます。

さらに、支援の“可視化”と“成果指標化”が求められる傾向も強まっています。つまり、「助成金を使って研修をやりました」だけでなく、「その結果、何がどう改善されたか」を求められる場面が増える可能性があります。

人材開発支援助成金は、制度としての魅力だけでなく、“制度と時流をどう読むか”という戦略視点が成果を大きく左右します。助成金は“予算ありき”の有限資源。だからこそ、最新動向を踏まえた上で、「今、何を研修すべきか」を逆算する力が問われる時代になってきています。