職場の教養とは何か疑問に思っている経営者の方へ。倫理研究所発行の朝礼用冊子について、実際に5年間活用している岡山市南倫理法人会会長が効果と課題を率直に解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

職場の教養とは何か|倫理研究所発行の朝礼用冊子の全容

私は岡山市南倫理法人会の会長として、多くの経営者の方々と接する中で「職場の教養って何ですか?」という質問をよくいただきます。実は私自身も、居酒屋経営で挫折した20代の頃、この小さな冊子との出会いが人生の転機となりました。

今では月間200万部が発行される朝礼用冊子として全国の企業で活用されていますが、その実態や効果について正しく理解されていない部分も多いのが現実です。この記事では、一般社団法人倫理研究所が発行する「職場の教養」の全容について、実際に活用してきた立場から詳しくお伝えします。

職場の教養とは何か|倫理研究所発行の朝礼用冊子の全容

職場の教養について正しく理解するためには、まず基本的な概要と背景を把握することが重要です。多くの方が「宗教的な冊子では?」「効果があるの?」といった疑問を持たれるのも当然で、私自身も最初は半信半疑でした。ここでは発行元の信頼性や冊子の性格について、客観的な事実をお伝えします。

職場の教養の基本概要と発行元

職場の教養は、一般社団法人倫理研究所が毎月発行している朝礼用の冊子です。1976年の創刊以来、継続して発行されており、現在では月間約200万部という驚異的な発行部数を誇ります。

発行元の倫理研究所は1945年に設立された一般社団法人で、企業倫理の向上と社会貢献を目的として活動しています。全国47都道府県に倫理法人会という支部組織があり、約7万社の企業が会員として参加しているのが現状です。

非売品として会員企業にのみ配布される仕組みになっており、書店やインターネットでの購入はできません。倫理法人会への入会(月会費1万円)により、1口につき30冊が毎月贈呈されます。

私が経営する集客支援会社でも毎朝活用していますが、400字程度の短い文章なので朝礼での読み上げに適した分量となっています。内容は説教臭いものではなく、日常の気づきや仕事への取り組み方など、実践的なメッセージが中心です。

一日一話形式の内容構成と特徴

職場の教養の最大の特徴は「一日一話」の読み切りスタイルにあります。31日分(2月は28日分)の話が収録されており、毎日違うテーマの文章を読むことができます。

各話の構成は以下のようになっています:

| 構成要素 | 内容 | 文字数目安 |

|---|---|---|

| タイトル | その日のテーマ | 5〜10文字 |

| 本文 | 体験談や事例 | 約400文字 |

| 今日の心がけ | 実践的な行動指針 | 10〜20文字 |

掲載される話題の範囲は非常に幅広く、以下のようなカテゴリーがあります:

✅ 社会人としての行動指針やマナー

✅ 職場の人間関係やコミュニケーション

✅ 仕事のコツや効率化の方法

✅ 失敗への対処法やメンタル管理

✅ 時事問題や季節の話題

✅ 日本文化や地域の紹介

実際の統計によると、全体の約40%が体験談形式の内容となっており、「Aさんは」「B社では」といった具体的な事例を通じて学びを得られる構成になっています。

私も毎日読んでいて感じるのは、難しい理論ではなく身近な話題から始まる点です。たとえば電車での出来事や家族との会話など、誰もが経験しそうなエピソードから、仕事や人生に活かせる気づきを得られるよう工夫されています。

1976年創刊から続く歴史と実績

職場の教養の歴史を振り返ると、1976年の創刊から約50年間継続して発行され続けています。この継続性こそが、多くの企業に支持されている証拠といえるでしょう。

発行部数の推移を見ると:

- 1976年:創刊時は数万部規模

- 1990年代:100万部を突破

- 2000年代:150万部まで拡大

- 現在:約200万部(2023年時点)

この数字は週刊文春の約13倍に相当する規模で、隠れたベストセラーと呼ばれることもあります。

活用企業の業種も多岐にわたり、以下のような幅広い分野で導入されています:

- 製造業(自動車、食品、繊維など)

- サービス業(飲食、小売、介護など)

- 建設業(土木、住宅、設備など)

- 金融業(銀行、保険、証券など)

私が知る限り、大手企業から中小企業まで規模を問わず活用されているのが実情です。特に中小企業では、社員教育のツールとして重宝されているケースが多く見受けられます。

継続活用のポイントとして、以下が挙げられます:

- 毎日5分程度で読める手軽さ

- 押し付けがましくない自然な内容

- 業界や職種を問わない汎用性

- 朝礼での活用に適した分量

実際に私の会社でも5年以上継続していますが、社員の意識向上や職場の雰囲気改善に一定の効果を感じています。完璧な解決策ではありませんが、朝のスタートを切る習慣として定着すれば、チーム全体のコミュニケーション促進にもつながります。

もちろん「効果が感じられない」「内容が物足りない」といった声があるのも事実です。しかし50年近く続いている実績を考えると、多くの企業にとって何らかの価値を提供し続けていることは間違いないでしょう。

職場の教養は決して万能薬ではありませんが、企業の人材育成や職場環境改善の一つの選択肢として検討する価値はあると考えています。導入を検討される際は、まずサンプルを取り寄せて実際の内容を確認し、自社の風土に合うかどうか判断されることをお勧めします。

職場の教養の内容と構成|社会人の行動指針を網羅

朝礼で職場の教養を活用する際、最も重要なのは「どんな内容が掲載されているのか」を理解することです。私も最初は「説教臭い内容では?」と心配でしたが、実際に読み始めてみると想像以上に実践的で、社員の皆さんも自然に受け入れてくれました。ここでは具体的にどのような話題が取り上げられ、どんな構成になっているのかを詳しくご紹介します。

掲載されている話題の種類と範囲

職場の教養で取り上げられる話題の幅広さは、実際に読んでみて最も驚いた点の一つです。堅苦しいビジネス論だけでなく、日常生活から学べる気づきまで、本当に多彩な内容が収録されています。

主要な話題カテゴリーを整理すると以下のようになります:

ビジネス・仕事関連(約30%)

- 報告・連絡・相談の重要性

- 時間管理と効率化のコツ

- チームワークと協調性

- 顧客対応とサービス精神

- 新人指導と人材育成

人間関係・コミュニケーション(約25%)

- 職場での挨拶と言葉遣い

- 上司・部下との関係構築

- 同僚との協力体制

- 家族との時間の大切さ

- 地域社会とのつながり

自己啓発・成長(約20%)

- 目標設定と継続の力

- 失敗からの学びと成長

- 感謝の心と謙虚さ

- 健康管理とメンタルケア

- 読書や学習の習慣

季節・文化・時事(約25%)

- 日本の伝統行事や文化

- 地域の名所や特産品

- 環境問題への取り組み

- 技術革新と社会変化

- 国際情勢や経済動向

私が特に感心するのは、時事問題への取り組み方です。政治的に偏った内容ではなく、社会の出来事を通じて私たち一人ひとりが何を考え、どう行動すべきかを問いかけるスタンスが貫かれています。

例えば、最近では以下のような現代的なテーマも扱われています:

- リモートワークでのコミュニケーション

- SNSとの適切な付き合い方

- 環境に配慮した働き方

- 多様性を受け入れる職場づくり

業界を問わない汎用性も大きな特徴です。製造業の方が読んでも、サービス業の方が読んでも、それぞれの現場に置き換えて考えられる内容になっています。

体験談中心のストーリー構成

職場の教養の文章で最も印象的なのは、体験談を中心としたストーリー構成です。統計によると全体の約40%が体験談形式となっており、読み手が自分の状況と重ね合わせやすい工夫がされています。

典型的なストーリーパターンは以下のとおりです:

- 導入部分(状況設定)

「営業担当のAさんは、新規開拓で苦戦していました」

「製造部で働くBさんは、ある日先輩から…」 - 展開部分(問題・課題)

困った状況や悩み、失敗体験などが描かれる

読み手が「あるある」と共感できる内容 - 転機・気づき(学び)

上司の一言、お客様の反応、家族の支えなど

状況を変えるきっかけが提示される - 結果・変化(成長)

その後の行動変化や成果

具体的な改善点が示される

私が実際に読んでいて感じるのは、登場人物が完璧な人ではないという点です。失敗をしたり、悩んだり、時には挫折しそうになったりする、とても人間味のある人物として描かれています。

体験談の主人公設定も多様で:

- 新入社員から管理職まで幅広い階層

- 営業、製造、事務など様々な職種

- 男性・女性を問わない設定

- 家族構成や年齢層も多岐にわたる

このような多角的な視点があることで、どの読み手も「自分に関係のある話」として受け取れるようになっています。

ただし、体験談が多いことで「作り話では?」という疑問を持たれる方もいらっしゃいます。確かに、あまりにも教科書的な「良い話」が続くと、現実味に欠ける印象を受けることもあるでしょう。

しかし朝礼での活用を考えると、ネガティブすぎる内容よりも、前向きな気持ちになれる内容の方が適しているのも事実です。私たちの会社では、体験談を「参考例」として捉え、そこから各自が自分なりの気づきを得ることを大切にしています。

今日の心がけと実践的メッセージ

各話の最後に必ず付いているのが「今日の心がけ」という実践的なメッセージです。これが職場の教養の最も重要な要素といえるでしょう。

「今日の心がけ」の特徴:

- 10〜20文字程度の簡潔な表現

- 具体的で実行しやすい内容

- その日すぐに実践できる行動指針

- 業種や職種を問わない汎用性

実際の例を挙げると:

- 「報告を怠らずに行いましょう」

- 「相手の立場に立って考えましょう」

- 「感謝の気持ちを言葉に表しましょう」

- 「時間を有効に活用しましょう」

- 「笑顔で挨拶をしましょう」

これらのメッセージは決して目新しいものではありません。むしろ、私たちが普段から「大切だ」と分かっているけれど、つい忘れがちになってしまうことばかりです。

実践的メッセージの効果として、以下が挙げられます:

- 意識の再確認

当たり前のことを改めて意識する機会 - 行動の具体化

抽象的な概念を具体的な行動に落とし込む - 継続的な改善

毎日少しずつでも良い習慣を積み重ねる - 共通認識の形成

チーム全体で同じ価値観を共有する

私の会社では、朝礼で「今日の心がけ」を全員で唱和した後、一人ひとりが「今日はこんなことを意識します」と一言ずつ発表する時間を設けています。これにより、個人の目標と会社全体の方向性を合わせることができています。

ただし、形式的になってしまうリスクもあります。毎日同じパターンで進行していると、惰性で参加するだけになってしまう可能性があります。そのため、時々は内容について話し合ったり、実際にどう実践したかを振り返ったりする時間も必要でしょう。

「今日の心がけ」を活かすコツ:

- 自分の現在の課題と関連付けて考える

- 具体的な場面をイメージして実践する

- 1日の終わりに振り返りの時間を作る

- 同僚と実践状況を共有する

職場の教養の内容と構成を理解すると、なぜ多くの企業で長年活用されているのかがよく分かります。特別に斬新な内容ではありませんが、社会人として大切な基本を毎日少しずつ確認し、実践していく仕組みとしては非常によく考えられています。

重要なのは、内容を批判的に見るのではなく、自分たちの職場にどう活かせるかという視点で読むことです。そうすることで、小さな冊子から大きな気づきを得ることができるはずです。

活力朝礼での職場の教養活用法|効果的な導入方法

職場の教養を導入しても、活用方法を間違えると形骸化してしまい、社員から「意味がない」と思われてしまいます。私も最初の頃は読み上げるだけで終わっていて、正直あまり効果を感じられませんでした。しかし倫理法人会で学んだ「活力朝礼」の手法を取り入れてから、社員の反応や職場の雰囲気が劇的に変わりました。ここでは実際に効果を上げている具体的な活用方法をお伝えします。

朝礼での読み上げと感想発表の進め方

効果的な朝礼の基本構成は、単なる読み上げではなく、参加型のコミュニケーションを重視することがポイントです。私たちが実践している流れをご紹介します。

標準的な朝礼の進行(所要時間15分)

| 時間 | 内容 | 担当者 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 3分 | 挨拶・体操 | 司会者 | 心身の準備 |

| 5分 | 職場の教養読み上げ | 当番制 | 内容の共有 |

| 5分 | 感想発表 | 全員 | 気づきの共有 |

| 2分 | 今日の目標確認 | 各自 | 実践への橋渡し |

読み上げの際の重要なポイント:

✅ ゆっくりと明瞭に読む

早口になりがちですが、内容を理解してもらうためにも、ややゆっくりめを心がけています。

✅ 感情を込めて読む

棒読みではなく、内容に応じて抑揚をつけることで、聞き手の関心を引きつけられます。

✅ 読み終わった後に一呼吸置く

すぐに次に進まず、内容について考える時間を作ることが大切です。

感想発表で避けたい失敗パターン:

- 「特にありません」で終わらせる

- 毎回同じような感想を述べる

- 内容と関係ない話をしてしまう

- 長すぎて時間オーバーになる

私の会社では、感想発表のガイドラインを設けています:

- 30秒から1分以内で簡潔に

- 自分の体験や気づきと関連付ける

- 今日実践したいことを一つ挙げる

- 他の人の感想にも耳を傾ける

感想発表を活性化させる工夫として、以下のような質問を投げかけることもあります:

- 「この話で一番印象に残った部分は?」

- 「似たような経験をしたことはありますか?」

- 「今日の心がけを具体的にどう実践しますか?」

最初は社員も戸惑っていましたが、数週間続けるうちに自然に発言できる雰囲気が生まれてきました。重要なのは、正解を求めるのではなく、それぞれの気づきを大切にすることです。

倫理法人会推奨の活力朝礼システム

倫理法人会では「活力朝礼」という独自の朝礼システムを推奨しており、全国の会員企業で実践されています。私も研修で学んだこの手法を、自社なりにアレンジして取り入れています。

活力朝礼の4つの柱:

- ウォーミングアップ(心身の準備)

- 元気な挨拶で一日のスタート

- 簡単な体操やストレッチ

- 笑顔作りの練習

- 情報の共有と徹底(連絡・報告)

- 業務連絡や重要事項の伝達

- スケジュールの確認

- 安全に関する注意事項

- 目的の確認(方針の徹底)

- 会社の理念や目標の再確認

- 部署やチームの方向性共有

- 職場の教養による価値観の統一

- 基本動作の習得(質の向上)

- 挨拶や返事の練習

- 電話応対の確認

- 接客マナーの復習

職場の教養を使った活力朝礼の特徴:

参加型のコミュニケーションを重視し、一方通行の伝達ではなく、双方向のやり取りを大切にします。司会者が話すだけでなく、全員が何らかの形で参加する仕組みを作ることがポイントです。

短時間で集中することも重要で、だらだらと長時間続けるのではなく、10〜15分程度で内容の濃い時間にします。時間を決めることで、参加者の集中力も高まります。

毎日の継続性を保つため、特別な準備を必要としない、シンプルで続けやすい仕組みにしています。複雑すぎると続かなくなってしまうため、無理のない範囲で設計することが大切です。

具体的な進行例(製造業の場合):

8:00-8:03 全員で「おはようございます!」×3回

ラジオ体操第一(簡略版)

8:03-8:08 本日の職場の教養読み上げ

「今日の心がけ」を全員で唱和

8:08-8:13 一人30秒で感想発表(5人の場合)

「○○さんの話、参考になりました」で締め

8:13-8:15 今日の安全目標と生産目標確認

「今日も一日、よろしくお願いします!」この流れを毎日繰り返すことで、チーム全体の結束力が高まり、コミュニケーションも活発になってきます。

企業での導入事例と成功パターン

実際に職場の教養を活用している企業の事例を見ると、成功している会社には共通のパターンがあることが分かります。私が直接お聞きした事例や、倫理法人会で共有された成功例をご紹介します。

成功事例1:建設会社A社(従業員30名)

導入前の課題:

- 朝礼が業務連絡のみで形式的

- 若手社員と管理職のコミュニケーション不足

- 安全意識にばらつき

活用方法:

- 毎朝7:30から15分間の活力朝礼

- 職場の教養は新入社員が読み上げ

- ベテラン職人が体験談を交えて感想発表

- 安全標語と「今日の心がけ」を関連付け

導入後の変化:

- 現場での声かけが活発になった

- 新人の定着率が向上(前年比20%改善)

- 労災ゼロを2年間継続中

成功事例2:介護施設B社(従業員50名)

導入前の課題:

- シフト制で全員が顔を合わせる機会が少ない

- 利用者家族からのクレーム対応に苦慮

- スタッフのモチベーション低下

活用方法:

- 各シフトの開始時に職場の教養を活用

- 利用者サービスに関連する内容は重点的に議論

- 月1回、全スタッフで感想共有会を開催

導入後の変化:

- 利用者満足度アンケートで高評価獲得

- スタッフ間の連携が向上

- 離職率が前年比30%減少

成功パターンの共通点:

- 経営者自身が率先して参加

トップが形だけの参加ではなく、本気で取り組む姿勢を示すことが重要です。 - 現場に合わせたアレンジ

画一的に進めるのではなく、業界や職場の特性に応じてカスタマイズしています。 - 継続的な改善

定期的に進め方を見直し、マンネリ化を防ぐ工夫をしています。 - 成果の見える化

朝礼の効果を具体的な数値や事例で確認し、モチベーション維持に活用しています。

導入時の注意点:

最初から完璧を求めないことが大切です。私も導入当初は試行錯誤の連続でしたが、徐々に自社に合った形を見つけていきました。

社員の反発を想定した対策も必要です。「面倒くさい」「時間の無駄」という声が出ることもありますが、まずは経営陣や管理職が率先して取り組み、徐々に浸透させていくことが重要です。

形骸化を防ぐ仕組みとして、定期的に進め方を見直したり、社員からの意見を聞いたりする機会を設けることも大切です。

業種別の活用ポイント:

- 製造業:安全意識向上との連携が効果的

- サービス業:接客マナーや顧客対応力向上に活用

- 建設業:チームワークと安全管理の両面で効果

- 医療・介護業:患者・利用者への思いやりの心を育成

活力朝礼での職場の教養活用は、即効性のある特効薬ではありません。しかし継続することで、確実に職場の雰囲気や社員の意識が変化していきます。重要なのは、自社の実情に合わせて無理なく続けられる仕組みを作ることです。

私自身、この取り組みを通じて社員との距離が縮まり、会社全体の一体感が高まったと実感しています。完璧である必要はないので、まずは小さな一歩から始めてみることをお勧めします。

職場の教養の入手方法と利用条件|非売品の会員制度

職場の教養に興味を持たれた経営者の方から「どうやって入手できるのか?」という質問を最もよくいただきます。実は私も最初、書店やネットで購入しようと探し回った経験があります。しかし職場の教養は一般販売されておらず、倫理法人会への入会が前提となる会員制度です。ここでは入会手続きから実際の利用まで、具体的な流れと費用について詳しく解説します。

倫理法人会への入会手続きと会費

倫理法人会は全国47都道府県に設置されており、お住まいの地域の倫理法人会に入会することになります。私が所属する岡山市南倫理法人会のように、さらに市区町村レベルで細分化されている地域もあります。

入会の基本条件:

- 法人格を持つ企業・団体であること

- 代表者または役員クラスの方が会員となること

- 継続的な活動参加への意欲があること

- 倫理実践への理解と賛同があること

入会手続きの流れ:

- 地域倫理法人会への連絡

最寄りの倫理法人会事務局に入会希望の連絡を入れます - 説明会への参加

活動内容や会費について詳しい説明を受けます - 入会申込書の提出

会社情報や代表者情報を記載した申込書を提出します - 審査・承認

通常1〜2週間程度で入会承認の連絡があります - 初回会費の納入

承認後、初回分の会費を納入することで正式に会員となります

会費体系(2024年現在):

| 項目 | 金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 入会金 | 0円 | 入会時の初期費用なし |

| 月会費 | 10,000円/口 | 1口から入会可能 |

| 年会費 | 120,000円/口 | 月払いも選択可能 |

| その他費用 | なし | 追加の義務的費用なし |

複数口での入会も可能で、従業員数が多い企業では2口、3口と入会されるケースもあります。1口につき職場の教養30冊が配布されるため、社員数に応じて口数を決めることができます。

私の会社は従業員15名なので1口で十分ですが、100名を超える企業では3〜4口で入会されているところもあります。ただし、まずは1口から始めて様子を見るのが現実的でしょう。

会費以外に発生する可能性のある費用:

- モーニングセミナー参加時の資料代(数百円程度)

- 研修会参加費(任意参加、3,000〜5,000円程度)

- 懇親会費(任意参加、5,000〜8,000円程度)

これらはすべて任意参加なので、会費以外の義務的な支出はありません。

月額1万円で30冊配布の仕組み

月額1万円で30冊という配布数を聞いて「1冊あたり約333円か」と計算される方も多いと思います。確かに書籍としては決して安くはありませんが、この会費には職場の教養以外の様々なサービスも含まれています。

会費1万円に含まれるサービス内容:

✅ 職場の教養30冊の毎月配送

毎月25日前後に翌月分が宅配便で届きます

✅ モーニングセミナーへの参加権

週1回開催される講演会に無料で参加可能

✅ 朝礼指導サービス

倫理研究所の研究員による朝礼指導を受けられます

✅ 経営相談・指導

経営に関する相談や指導を受けることができます

✅ 各種研修会への参加権

リーダー研修や後継者育成研修などに参加可能

✅ 会報誌の配布

月刊の会報誌で全国の活動事例を共有

職場の教養の配送について:

- 毎月25日前後に翌月分が配送

- ヤマト運輸または佐川急便での宅配

- 送料は会費に含まれている

- 不在時は再配達依頼が必要

私の経験では、配送は非常に安定しており、遅延や紛失などのトラブルは一度もありません。梱包も丁寧で、冊子が折れたり汚れたりすることもありません。

30冊の活用例:

- 朝礼参加者全員に配布(20名の場合、10冊は予備)

- 各部署に2〜3冊ずつ配置

- 来客用や新入社員研修用として保管

- 家族や取引先への配布

余った分については、取引先や協力会社との関係強化に活用している企業も多くあります。ただし非売品なので、販売目的での配布は禁止されています。

他地域との比較:

全国どこの倫理法人会でも会費は同一です。都市部だからといって高額になることも、地方だから安くなることもありません。

サンプル請求と体験利用の方法

入会を検討される際、「いきなり月1万円の会費を払うのは不安」と感じられるのは当然です。そのため多くの地域倫理法人会では、サンプル提供や体験利用のサービスを行っています。

サンプル請求の方法:

- 電話での問い合わせ

地域倫理法人会の事務局に電話で連絡します - 必要情報の提供

会社名、代表者名、連絡先、従業員数などを伝えます - サンプル冊子の送付

1〜2週間程度で最新号のサンプルが郵送されます - フォローアップ連絡

サンプル到着後、感想や質問について連絡があります

サンプル提供の内容:

- 職場の教養の最新号1冊

- 倫理法人会の活動案内パンフレット

- 地域の活動スケジュール

- 入会案内書類

私も最初はサンプルから始めましたが、実際に読んでみると内容のイメージがよく分かります。写真や説明だけでは分からない、文章の雰囲気や読みやすさを確認できるのが大きなメリットです。

体験参加の機会:

モーニングセミナーへの体験参加も多くの地域で受け入れています:

- 通常毎週木曜日の朝6:00〜7:00に開催

- 講演会形式で外部講師の話を聞ける

- 参加費は無料(資料代200〜300円程度)

- 朝食付きの場合は別途500〜800円

朝礼指導の体験サービス:

- 実際に倫理研究所の研究員が来社

- 30分程度の朝礼指導を体験

- 職場の教養を使った進行方法を学べる

- 通常は無料で1回まで体験可能

体験利用時の注意点:

しつこい勧誘はないというのが私の実感です。倫理法人会は営利団体ではないため、無理な入会勧誘はありません。ただし、定期的な活動案内や情報提供の連絡はあります。

宗教的な勧誘ではないことも重要なポイントです。「倫理」という言葉から宗教団体を連想される方もいますが、特定の宗教とは一切関係ありません。

体験後の検討ポイント:

- 自社の朝礼に活用できそうか

- 従業員の反応はどうか

- 継続的な活動参加が可能か

- 会費に見合う価値があるか

入会を見送る場合も、丁寧に理由を伝えれば問題ありません。私が知る限り、断ったからといって関係が悪くなることはありません。

地域による差異:

都市部では選択肢が多い分、体験機会も豊富ですが、地方では人数が限られるため、よりアットホームな雰囲気で体験できることが多いようです。

よくある質問と回答:

Q: 途中で退会は可能ですか?

A: 可能です。退会希望月の前月末までに連絡すれば、翌月から退会できます。

Q: 会費の支払い方法は?

A: 銀行振込または口座振替が選択できます。地域によってはクレジットカード対応もあります。

Q: 職場の教養以外の活動参加は必須ですか?

A: 必須ではありません。ただし、せっかく会員になるなら積極的な参加をお勧めします。

職場の教養の入手は会員制のため、確かにハードルは高いと感じられるかもしれません。しかし50年近く続いている実績を考えると、多くの経営者にとって価値のあるサービスだということが分かります。

まずは気軽にサンプル請求や体験参加から始めて、自社に合うかどうかを判断されることをお勧めします。私自身、この出会いが経営者としての成長につながったと確信しています。

職場の教養導入の効果とメリット|企業活性化への影響

職場の教養を導入して約5年が経過しましたが、正直に申し上げると「劇的な変化が翌日から現れた」というわけではありませんでした。しかし振り返ってみると、社員の意識や職場の雰囲気が徐々に、そして確実に変化していることを実感しています。数値で測りにくい「人間力」の向上から、売上や離職率といった具体的な指標まで、様々な角度から効果を検証してきた結果をお伝えします。

社員の人間力向上と職場改善効果

人間力という曖昧な概念を測るのは難しいものですが、私たちは日々の観察と定期的なアンケートを通じて、社員の変化を追跡してきました。

挨拶と基本的なマナーの向上

導入前は「おはようございます」の声が小さく、お客様への対応も事務的になりがちでした。職場の教養で「挨拶の大切さ」や「相手を思いやる心」について毎日少しずつ学ぶうちに、自然と声のトーンや表情が変わってきたのを感じています。

具体的な変化として:

- 朝の挨拶の声が大きくなった(全社員)

- お客様への笑顔が自然になった

- 電話応対の丁寧さが向上した

- 社内での「ありがとうございます」が増えた

責任感と当事者意識の醸成

職場の教養で取り上げられる体験談の多くは「自分から行動を起こした人の話」です。毎日このような話に触れることで、社員の中に「言われてからやる」ではなく「気づいたら行動する」という意識が生まれてきました。

実際に観察された変化:

- 業務の締切を自主的に早めに設定する

- 問題を発見した時に積極的に報告する

- 改善提案を自発的に行う頻度が増加

- ミスを隠すのではなく、早期に相談するように

学習意欲と成長志向の向上

「今日の心がけ」で継続学習の重要性が何度も取り上げられることで、自己啓発への関心が高まった社員が増えました。

数値で見える変化:

- 社内研修への参加率:85% → 95%

- 資格取得者数:年間2名 → 年間6名

- 業界専門誌の購読希望者:3名 → 8名

- 外部セミナーへの自主参加:年間5回 → 年間15回

時間管理と効率性への意識改善

職場の教養では時間の使い方や優先順位について頻繁に触れられます。その影響で、無駄な残業が減り、業務効率が向上しました。

| 項目 | 導入前 | 導入3年後 | 改善率 |

|---|---|---|---|

| 平均残業時間/月 | 28時間 | 18時間 | 36%減 |

| 業務完了率(定時内) | 70% | 85% | 21%向上 |

| 会議時間の短縮 | 90分 | 60分 | 33%短縮 |

ただし課題もあります。すべての社員が同じペースで変化するわけではなく、中には「押し付けがましい」と感じる人もいました。重要なのは強制ではなく自然な浸透を心がけることです。

コミュニケーション促進とチームワーク強化

職場の教養導入で最も顕著に現れた効果が、コミュニケーションの質的向上です。朝礼での感想発表を通じて、普段は業務的な会話しかしない社員同士が、お互いの考え方や価値観を知る機会が生まれました。

朝礼での変化

導入前の朝礼は業務連絡だけで5分程度で終わっていましたが、現在は15分程度の時間を使って全員が発言する場になりています。

発言内容の変化:

- 導入初期:「特に感想はありません」が多数

- 3ヶ月後:「○○の部分が印象に残りました」

- 6ヶ月後:「私も似た経験があります」

- 1年後:「今日はこんなことを実践します」

この過程で、社員一人ひとりの人となりが見えてくるようになりました。普段は口数の少ない社員が実は深く物事を考えていることや、ベテラン社員の豊富な経験談など、お互いを理解する機会が増えたのです。

部門を超えた連携の改善

職場の教養の内容について部門を超えて議論することで、横断的なコミュニケーションが活発になりました。

具体例:

- 営業部と製造部の情報共有が密になった

- 事務部門から現場への改善提案が増えた

- 新人とベテランのペア制度が自然発生的に始まった

- 困ったときの相談体制が整備された

チームワーク向上の実例

昨年、大型受注に伴う納期短縮要請があった際、全社一丸となって対応できたのは、日頃のコミュニケーション向上の成果だと感じています。

対応プロセスでの変化:

- 問題共有が迅速(従来の半分の時間で全社に周知)

- 各部門からの協力提案が自発的に出た

- 残業や休日出勤を嫌がる声がほとんどなかった

- 最終的に納期を1週間短縮して納品完了

顧客対応力の向上

チームワークが向上した結果、顧客満足度にも好影響が現れています。

顧客アンケート結果の変化:

- 「対応が親切」:78% → 92%

- 「連携が取れている」:65% → 88%

- 「信頼できる」:70% → 85%

- リピート受注率:60% → 75%

経営者が感じる具体的な変化

経営者として最も実感するのは、社員との距離が縮まったことです。朝礼で毎日顔を合わせ、それぞれの考えを聞く機会があることで、社員の状況や悩みを把握しやすくなりました。

経営判断への影響

社員の意識レベルが向上したことで、より高度な経営判断を共有できるようになりました。

変化の具体例:

- 新規事業計画を社員に相談できるように

- コスト削減提案を現場から積極的に提案

- 品質改善への取り組みが自主的に始まった

- 顧客ニーズの変化を敏感に察知するように

数値で見る経営指標の改善

| 指標 | 導入前 | 現在 | 変化 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 1.2億円 | 1.45億円 | 21%増 |

| 営業利益率 | 8% | 12% | 4ポイント向上 |

| 離職率 | 18% | 8% | 10ポイント減 |

| 顧客満足度 | 3.2/5.0 | 4.1/5.0 | 28%向上 |

もちろん、これらの改善がすべて職場の教養の効果とは言えません。しかし社員の意識向上が基盤となって、様々な取り組みが成功しやすくなったのは確かです。

人材採用への好影響

社員の定着率が向上し、職場の雰囲気が良くなったことで、人材採用にも良い影響が現れています。

採用活動での変化:

- 応募者数が30%増加

- 面接での志望動機がより具体的に

- 入社後の早期離職が大幅減少

- 社員からの紹介応募が増加

取引先からの評価向上

社員の対応力向上は、取引先からの信頼度アップにもつながりました。

具体的な評価:

- 「最近、対応が丁寧になりましたね」(主要取引先A社)

- 「チームワークが良くて安心して任せられる」(B商事)

- 「若い社員さんもしっかりしている」(C建設)

課題と改善点

一方で、導入による課題も見えてきました:

- マンネリ化の防止

同じパターンの繰り返しにならないよう、定期的な見直しが必要 - 個人差への配慮

全員が同じペースで変化するわけではないため、個別対応も重要 - 効果の測定方法

定性的な変化を定量的に評価する仕組みの構築 - 継続的な動機付け

長期間続けるためのモチベーション維持策

ROI(投資対効果)の検証

月額1万円の投資に対する効果を検証すると:

年間コスト:12万円

効果による利益向上:約300万円(売上増・効率化・離職コスト削減等)

ROI:約25倍

数字だけで判断できるものではありませんが、投資に見合った効果は十分に得られていると判断しています。

職場の教養導入の効果は、短期間で劇的な変化をもたらすものではありません。しかし継続することで、確実に職場の基盤が強化され、それが様々な面での改善につながっていきます。

重要なのは、効果を性急に求めるのではなく、長期的な視点で取り組むことです。私自身、この5年間で会社の体質が根本的に改善されたと実感しており、今後も継続していく価値のある投資だと確信しています。

職場の教養への批判と課題|賛否両論の実態

職場の教養について語る際、良い面だけを伝えるのはフェアではありません。実際に導入している立場として、批判的な意見や課題についても正直にお伝えする必要があると考えています。私自身も導入当初から現在まで、様々な疑問や問題に直面してきました。インターネットで検索すると「職場の教養をdisるサイト」が上位表示されるほど、否定的な声があるのも事実です。ここでは賛否両論を客観的に検証し、実際の運用課題について率直にお話しします。

効果への疑問視と批判的意見

最も多い批判は「効果が実感できない」というものです。実際にYahoo知恵袋などでは「5年間続けているが意味が分からない」「時間の無駄では?」といった声が多数投稿されています。

効果を疑問視する主な理由:

✅ 即効性がない

導入してもすぐに目に見える変化がないため、効果を実感しにくい

✅ 内容が当たり前すぎる

「挨拶をしましょう」「感謝の心を持ちましょう」など、誰でも知っている内容

✅ 強制参加への反発

会社のルールとして参加が義務付けられることへの不満

✅ 宗教的な印象

「倫理」という言葉から宗教団体を連想し、警戒感を持つ

私の会社でも導入当初、約3割の社員から否定的な反応がありました。特に中途採用の社員からは「前の会社にはこんな制度はなかった」「仕事に関係ない」という声が上がりました。

具体的な批判内容:

「形骸化している」という指摘

多くの企業で、読み上げと感想発表が機械的な作業になってしまい、本来の目的を見失っているケースがあります。

実際の問題例:

- 毎回同じような感想を述べる

- 「特にありません」で終わらせる

- 時間短縮のために早口で読み上げる

- 管理職だけが一方的に話す

「業務時間の圧迫」への不満

15分程度の朝礼でも、忙しい現場では「貴重な時間を無駄にしている」と感じる社員がいます。

時間に関する不満:

- 朝一番の忙しい時間を使う

- 準備や片付けを含めると20分以上かかる

- シフト制の職場では全員参加が困難

- 残業時間が増える要因になる

「内容の薄さ」に対する批判

400字程度の短い文章について「深みがない」「表面的すぎる」という指摘もあります。

内容面での批判:

- 同じようなテーマの繰り返し

- 現実離れした理想論

- 具体的な解決策が示されない

- 業界特有の課題に対応していない

学術的な効果検証の不足

科学的な根拠に基づいた効果測定が不十分という指摘もあります。多くの「成功事例」は主観的な感想に基づいており、客観的なデータに乏しいのが現状です。

検証不足の問題:

- 統計的に有意な効果の証明がない

- プラセボ効果との区別ができていない

- 他の要因による改善との切り分けが不明確

- 長期的な追跡調査が不足

私自身も、先ほどお伝えした「売上21%向上」などの数字について、職場の教養だけの効果とは断言できないと考えています。市場環境の変化や他の施策の影響も考慮する必要があります。

体験談の信憑性に関する指摘

職場の教養の内容で特に批判が集中するのが、体験談の信憑性についてです。統計によると全体の約40%が体験談形式ですが、その内容について疑問視する声が多数あります。

体験談への主な疑問:

「作り話ではないか」という指摘

あまりにも教科書的で完璧な話が続くため、実在性を疑う声があります。

疑問視される理由:

- 登場人物の設定が曖昧(「Aさん」「B社」など)

- 結果が都合よくまとまりすぎている

- 類似したパターンの話の反復

- 現実味に欠ける完璧な解決

実際の体験談分析(2022年7月号~2023年6月号)では、以下のような傾向が見られます:

| パターン | 割合 | 特徴 |

|---|---|---|

| 仕事での気づき | 35% | 上司や先輩からの指導で改善 |

| 顧客対応 | 25% | お客様の一言で意識が変わる |

| 家族との関係 | 20% | 家庭での出来事から仕事に活かす |

| 失敗からの学び | 20% | ミスを通じて成長する話 |

「リアリティが不足している」という批判

体験談の多くが理想的すぎて、実際の職場で起こりうる複雑な問題や人間関係の難しさが反映されていないという指摘があります。

現実との乖離例:

- 一度の指導ですぐに改善される部下

- 文句を言わずに残業に協力する同僚

- 些細な気遣いで感動するお客様

- 家族が常に理解を示してくれる設定

私も読んでいて「実際はそう簡単にはいかないよな」と感じることが正直あります。特に人間関係の問題は複雑で、短期間で解決することは稀でしょう。

体験談収集システムの不透明性

倫理法人会の会員や関係者から体験談を収集していることは公表されていますが、具体的な収集・編集プロセスが明確でないため、信憑性への疑問が生じています。

不明な点:

- 投稿された体験談の真偽確認方法

- 編集・加工の程度

- 採用基準や選考プロセス

- 事実確認の実施状況

導入企業での実際の運用課題

理論的な批判とは別に、実際に導入している企業が直面する運用課題も数多くあります。私の経験も含めて、リアルな問題をお伝えします。

参加者のモチベーション維持

最も深刻な課題は、継続的な参加意欲をどう維持するかです。

モチベーション低下の要因:

- マンネリ化による飽き

- 強制参加への反発

- 効果実感の個人差

- 業務多忙による優先度低下

私の会社でも、導入2年目頃に明らかに参加態度が消極的になった時期がありました。対策として、進行方法を変えたり、外部講師を招いたりしましたが、根本的な解決は容易ではありません。

シフト制職場での運用困難

24時間体制や交代制勤務の職場では、全員参加の朝礼実施が物理的に困難です。

具体的な問題:

- 夜勤明けの社員の参加負担

- シフトパターンによる参加者の偏り

- 複数回実施による運営負荷

- 情報共有の不平等

これらの問題について、倫理法人会からは「各職場の実情に応じて工夫を」というアドバイスがありますが、具体的な解決策は示されていません。

感想発表の質の格差

参加者によって感想発表の内容に大きな差があり、場の雰囲気に影響を与えることがあります。

よくある問題:

- 毎回「勉強になりました」で終わる人

- 長々と個人的な話をする人

- 批判的な意見ばかり述べる人

- 全く発言しようとしない人

この格差を是正するには相当な時間と労力が必要で、管理職の負担が増加する要因にもなっています。

費用対効果の測定困難

月額1万円の投資に対する効果を客観的に測定することの難しさも大きな課題です。

測定の困難さ:

- 定性的効果の数値化

- 他の要因との切り分け

- 長期間での評価が必要

- 業界や規模による差異

新入社員への説明負担

新しく入社した社員に職場の教養の意義を説明し、納得してもらうことは想像以上に困難です。

説明時の課題:

- 宗教的な誤解の解消

- 効果の具体的な説明

- 参加の意義の理解促進

- 他社との違いへの対応

経営陣の温度差

経営者は効果を実感していても、管理職レベルでの温度差があることも問題です。

温度差の影響:

- 進行の質にばらつき

- 参加者への伝わり方の違い

- 継続への意欲の差

- 改善提案の不足

代替手段との比較検討不足

月額1万円で他にどんな社員教育ができるかという機会コストの検討が不十分なケースも多くあります。

他の選択肢例:

- 外部研修の受講

- 専門書籍の購入・配布

- eラーニングシステムの導入

- 専門コンサルタントの活用

これらの課題を踏まえ、私は職場の教養を「完璧な解決策ではないが、一つの選択肢」として位置づけています。導入を検討される際は、これらの批判や課題も十分に考慮し、自社の実情に合うかどうか慎重に判断することが重要です。

また、導入後も定期的に効果測定や運用方法の見直しを行い、形骸化を防ぐ努力が不可欠だと考えています。批判的な意見にも耳を傾け、改善を続けることで、より良い活用方法を見つけることができるはずです。

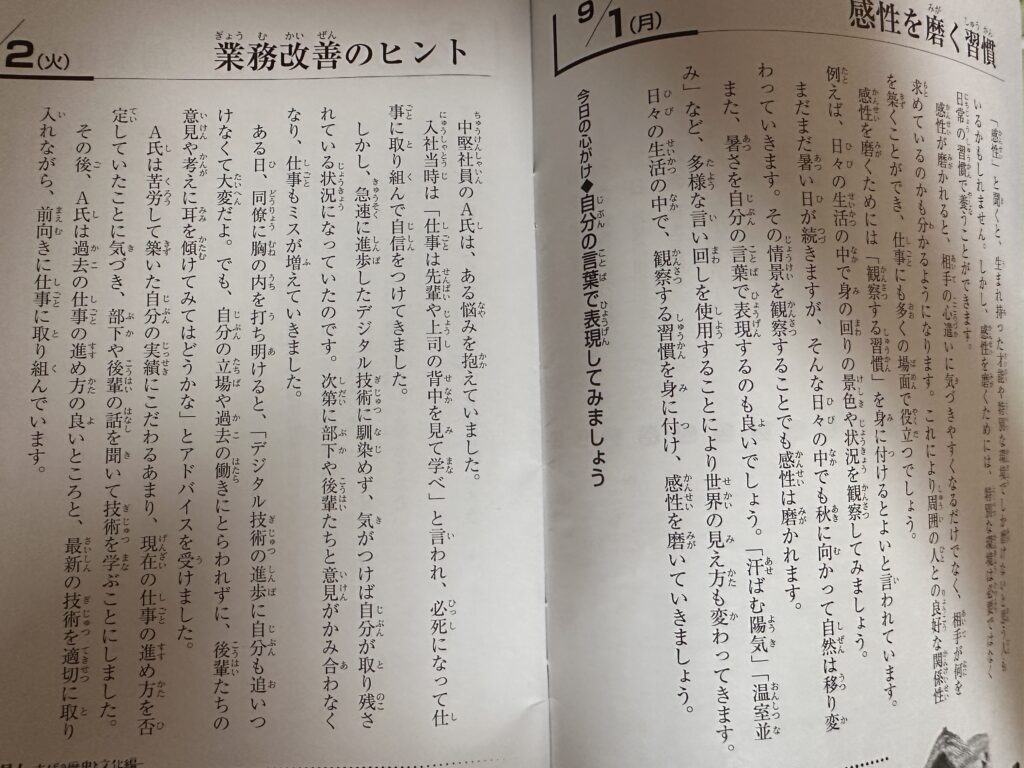

職場の教養 実際のサンプル

9/9(火) 重陽の節句

本日は五節句の一つ、重陽の節句です。重陽の節句は中国から伝わり、奇数(陽数)は縁起の良い数字とされ、最も大きい数である「九」が二つ重なることから「重陽」と呼ばれるようになりました。

節句にはそれぞれ独自の意味や決まった供物があり、供物を飲食することから、

「節句」は「節供」とも言われてきました。

重陽の節句は別名「菊の節句」とも呼ばれます。菊には邪気を払う力があるとされ、菊を飾ったり、菊酒を飲み交わしたりして、無病息災を願います。

昔の人々にとって、節句は神事のためだけでなく、日々の雑事を離れ、滋養のあるものを食べて英気を養い、周りの人との絆を深める機会でもありました。

菊は桜と同様に日本を象徴する花です。日本には三百五十品種以上の菊があり、世界には二万品種以上あると言われています。

菊の香りはリラックス効果もあるため、「菊湯」にしても楽しめます。本日は菊を愛でながら、自身と周りの人の健康を願ってみてはいかがでしょうか。

今日の心がけ◆互いの健康を願いましょう

9/10(水)正直な感想

経営者のM氏は幹部社員三名を自宅に招いて、食事会を開きました。自らの手料理を振る舞い、日頃の労をねぎらいながら、会話も弾みました。

最後には、M氏自慢の手打ちそばが振る舞われました。最近、M氏はそばづくりに凝っており、歓談の時もそば打ちの話に花が咲き、参加者一同が関心を示していました。

M氏は二種類のそばを出しました。 一つは自作の手打ちそば、もう一つはスーパーで購入した市販のそばです。M氏は、市販のそばを自作の手打ちそば、自作の手打ちそばを市販のそばだと紹介をして、食べてもらいました。

幹部社員のAさんとBさんは戸惑いながらも市販のそばを「社長の手打ちそばはおいしい」と言いました。ところが、Cさんは恐縮しながらも「どちらかと言えばこちらです」と手打ちそばを指したのです。

M氏はいたずら心でしたことに詫びを入れ、自分の感じたことを正直に伝えたCさんへの信頼を深めたのでした。

今日の心がけ、自分で感じたことを大切にしましょう

9/11(木)食わず嫌い

『広辞苑』によると「食わず嫌い」とは、「食べたこともなく、味も知らずに嫌いだと思い定めること」「妙味や真価を悟らないでわけもなく嫌うこと」を言います。日常生活でも、特に理由もなく敬遠していることはないでしょうか。

スポーツが好きなAさんは、小学生の頃からサッカーやテニスをしていました。

社会人になってからは、継続的に運動することはなくなったものの、フットサル、ミニテニスなどに誘われた時にはできる限り参加していました。

しかし、野球だけは苦手意識があり、誘われても断っていました。ところが、町内会対抗試合で人数が足りなくなり、数合わせで出場することになったのです。

当日は不慣れながらも懸命にプレーしていると、メンバーの声掛けや必死な様子を肌で感じ、Aさんもいつしか真剣になっていました。ミスもありましたが、最後の打席ではヒットを打つことができ、充実した一日になったのです。

物事にはやってみて初めてわかることが多くあります。何事もまずはチャレンジしてみることで、新しい世界を切り開いていきたいものです。

今日の心がけ 新しいことに挑戦しましょう

9/12(金)先を読む

予定通りに仕事が進まない、計画通りに運ばないという経験は、誰しもあるでしょう。その要因は、体調不良や連携ミス、情報不足などの人的なものから、天候や不意の来訪者、社会情勢の変化などの不可抗力なものまでさまざまです。人的要因であれば、事前に十分な準備をすることで、予定を崩さずに遂行することが可能です。しかし、外的要因となると、備えるのが難しいこともあります。とはいえ、過去の経験を再検証したり、現状分析を念入りに行なったりすることで、何かが起こる可能性を想定し、二の手、三の手を準備することはできます。昨今は特に、物価や金利の変動、人の動きやライフスタイルの変新、法改正など、ビジネス環境がさまざまな分野で変化しています。そのため、外的要因で予定通りに進まないこともあるでしょう。これらの環境変化を視野に入れ、あらゆる事態に備える意識を持つことが重要です。

「何か起こるかもしれない」という思考の習慣を身につけ、日ごろから想定力を磨くことは、予定や計画を遂行する大きな力になります。

今日の心がけ、想定力を磨きましょう