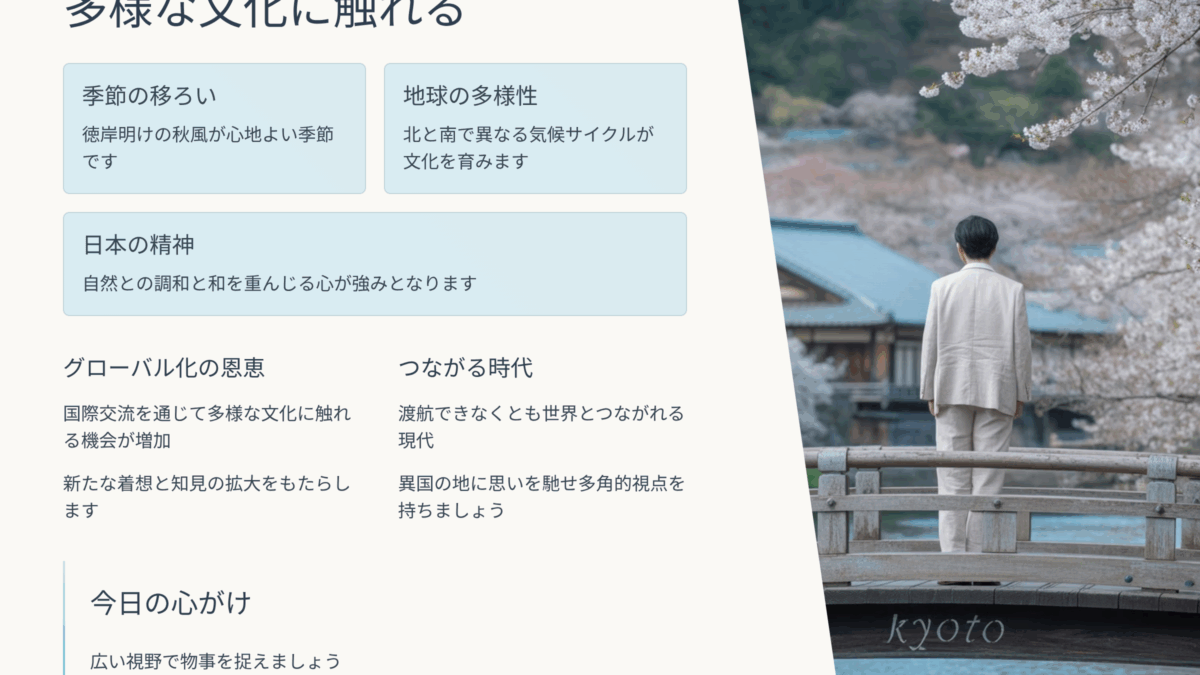

9/26(金)多様な文化に触れる

徳岸明けとなり秋風が心地よくなる季節となりました。日本が実りの秋を迎える一方で、地球の反対側では異なる気候のサイクルが見られます。

北と南の気候の多様性は、それぞれの地域で育まれる文化の多様性にも影響を与えています。この気候の多様性とそれが織りなす文化は、地球の豊かさを示し、新たな気づきをもたらしてくれます。

日本には、古くから自然と調和し、周囲との和を重んじる精神が根付いています。四季を感じ取る繊細な感性は、お客様へのきめ細やかな対応やチームでの協力といった仕事の場面で、大きな強みとなっています。

グローバル化が進む昨今、国際交流を通じて異なる気候風土が育む多様な文化に触れる機会が増えています。それは私たちの知見を広げ、日々の業務に新たな着想をもたらしてくれるでしょう。

渡航できなくとも世界とつながれる時代だからこそ、異国の地に思いを馳せ、多角的な視点を持ちたいものです。

今日の心がけ 広い視野で物事を捉えましょう

職場の教養感想

本文は、秋を迎えた日本と地球の反対側の季節の違いに触れ、気候の多様性が文化の違いを生むことを示しています。日本では、自然との調和や和を重んじる精神が育まれ、それが細やかな仕事対応やチームワークに活かされてきました。グローバル化の進展により、異なる文化に触れる機会が増え、業務に新しい視点をもたらすことが強調されています。また、直接渡航できなくても世界とつながれる今こそ、多角的な視野を持つ重要性を説いています。

私は「多様な文化に触れる」という表現を読むと、つい「交流」や「理解」を思い浮かべますが、実際には文化の違いが摩擦や誤解を生むことも少なくありません。多様性は必ずしも心地よさだけを与えてくれるわけではないのです。しかし、その摩擦こそが、新しい発想や改善の芽になるのではないでしょうか。

職場で考えれば、日本的な「きめ細やかさ」は強みである一方、スピードや効率を重視する文化から見れば「遅さ」に映ることもあるでしょう。逆に、直線的で効率的な進め方は、私たちの持つ「調和の感性」とぶつかるかもしれません。ここで大切なのは、どちらが正しいかではなく、相手の背景や文脈を理解し、自分たちの強みをどう補完的に生かせるかを探る姿勢です。

倫理実践の視点で言えば、万人幸福の栞「第七条 信成万事」にあるように、信じて成す心があれば文化の違いも乗り越えられます。摩擦を恐れず視野を広げることが、職場に新しい風を呼び込むのだと実感しました。

印象に残った一文(引用)

「異国の地に思いを馳せ、多角的な視点を持ちたいものです」

― 行動に移すかどうかは自分次第だと背中を押されました。