9/21(日)足尾の植樹

かつて国内一の銅の産出量を誇った栃木県の足尾銅山では、精錬所から出た排煙や鉱毒ガス、鉱毒水などの有害物質が周辺環境に深刻な影響を与えました。

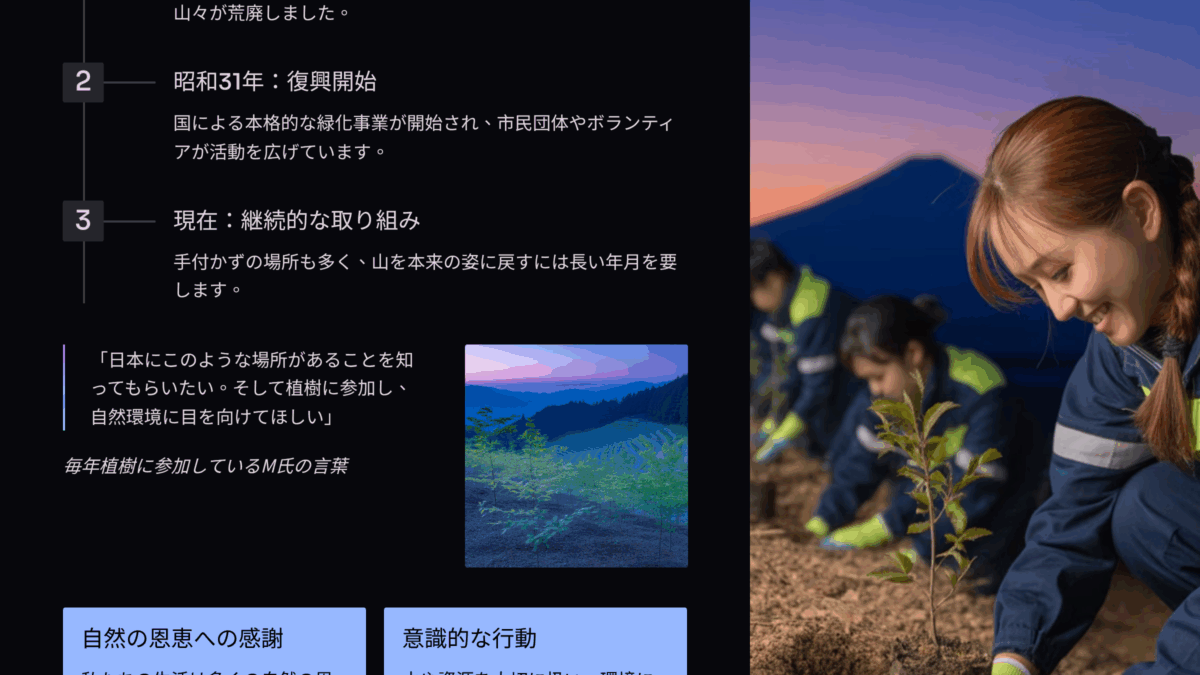

煙害や酸性雨により山々は荒廃し、災害の要因ともなりました。昭和三十一年から国による本格的な足尾の緑化事業が進められ、市民団体やボランティアによって、その活動は広がりを見せています。しかし、手付かずの場所も多く、山を本来の姿に戻すには長い年月を要します。

毎年、植樹に参加しているM氏は「日本にこのような場所があることを知ってもらいたい。そして植樹に参加し、自然環境に目を向けてほしい」と訴えます。

私たちの生活は、多くの自然の恩恵を受けて成り立っています。そのことに意識を向けることで、水や資源を大切に扱うことができるでしょう。

環境に悪影響を及ぼす行動や消費を慎むだけでなく、一人ひとりが感謝や畏敬の念を持つことが肝要です。自然や物、多くの人々に支えられていることに目を向けていきたいもの今日の心がけ 自然環境に目を向けましょう

職場の教養感想

栃木県の足尾銅山は、かつて国内一の銅産出量を誇りましたが、排煙や鉱毒水によって周辺環境は深刻に荒廃しました。昭和三十一年から国による緑化事業が始まり、市民やボランティアの植樹活動が続いています。しかし、山を本来の姿に戻すには長い年月が必要です。植樹参加者は、環境への意識を高め、資源を大切に扱うよう訴えています。私たちの生活は自然の恩恵に支えられており、感謝と畏敬の念を持つことが重要だと示されています。

足尾の荒れた山は、まさに「効率を追いすぎた代償」を物語っています。銅を大量に生産することで国は豊かになったけれど、その裏で自然は深く傷つき、回復には何十年という時間がかかることになりました。

これって、実は職場でも同じことが起きます。効率化ばかりを優先してしまうと、人を育てる時間や仲間との信頼づくりのような“すぐには数字に見えない価値”を削ってしまいがちです。最初は成果が出たように見えても、やがて大きなツケを払うことになるのです。

たとえば「会議は短く」と徹底するあまり、ちょっとした雑談や相談の時間を失うと、気づかないうちに誤解や不満が積もっていきます。そして後になって大きなトラブルに膨れ上がる。そんな経験、きっと誰しもあるのではないでしょうか。

だからこそ、効率だけを追うのではなく、あえて「余白」や「関係性」を残すことが大事です。急がば回れの精神で、小さな信頼の積み重ねを守る。それが結果として、長く続く成果につながっていきます。「万人幸福の栞」にある“物はこれを生かす人に集まる”という言葉のとおり、人も資源も丁寧に扱う心が、未来の豊かさを呼び込むのだと思います。

印象に残った一文(引用)

「山を本来の姿に戻すには長い年月を要します」

― 効率重視の裏で失ったものを回復する難しさを表しています。