9/19(金)柿の木

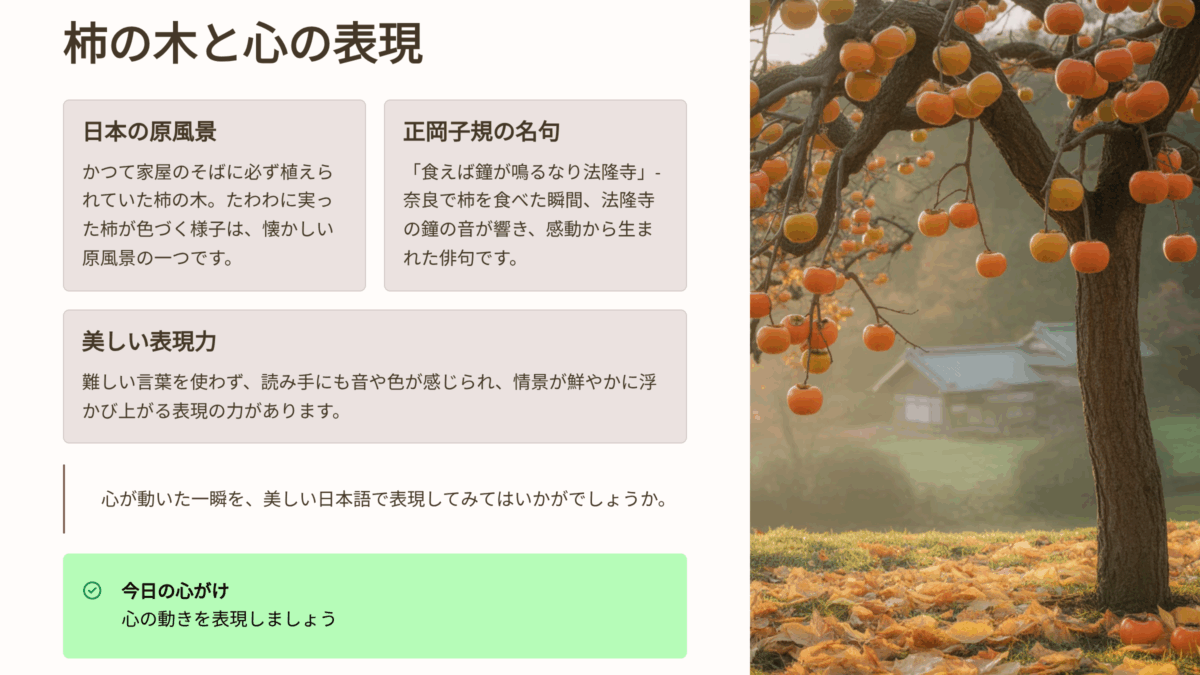

かつて日本では、家屋のそばに必ずと言っていいほど柿の木が植えられていました。たわわに実った柿が色づく様子は、日本人にとってどこか懐かしい原風景の一つではないでしょうか。

そして秋の深まりとともに、赤く色づいた実がいっぱいに垂れ下がり、収穫

を待っているかのようです。

柿は秋の季語として多くの俳人に愛されてきました。その中でも、柿を詠んだ俳句でよく知られているのは、明治時代の俳人・正岡子規の次の一句です。

食えば鐘が鳴るなり 法隆寺

柿好きの子規が旅先の奈良で柿を食べているとき、ちょうど法隆寺の鐘の音が響いてきて感動し、この句が生まれました。この俳句は難しい言葉や表現を使わず、読み手にも音や色が感じられ、情景が鮮やかに浮かび上がります。

忙しい毎日の中で、私たちは感動した瞬間を忘れてしまいがちです。だからこそ、心が動いた一瞬を、美しい日本語で表現してみてはいかがでしょうか。

今日の心がけ 心の動きを表現しましょう

職場の教養 感想

かつて日本では家のそばに柿の木が植えられ、その風景は人々の原風景となっていました。秋の季語としても愛され、俳句の題材として数多く詠まれています。正岡子規は奈良で柿を食べた瞬間に法隆寺の鐘が鳴り、その感動を簡潔な一句に込めました。難しい表現を避け、読み手に鮮やかな情景を伝えるその俳句は、心が動いた瞬間を言葉にする大切さを示しています。

この文章を読み「わかりやすい言葉の力」を改めて考えさせられました。ビジネスの現場では、専門用語や抽象的な説明でかえって誤解を生む場面があります。しかし、子規の俳句のように、相手が情景を思い浮かべられる言葉こそ、最も強い説得力を持つのではないでしょうか。逆に、難解な表現は「知識を示す」ことにはなっても「心を動かす」ことには繋がりません。万人幸福の栞の「愛和」の条にもあるように、相手を思いやる姿勢が言葉選びに現れるのです。経営においても、社員へのビジョン伝達、顧客への提案、部下への指導――いずれも「相手が理解しやすい言葉」で語れるかどうかが成果を左右します。シンプルさは甘さではなく、むしろ本質を突く力を持っているのです。

「この俳句は難しい言葉や表現を使わず、読み手にも音や色が感じられ、情景が鮮やかに浮かび上がります。」──職場の説明もこうありたいと思いました。