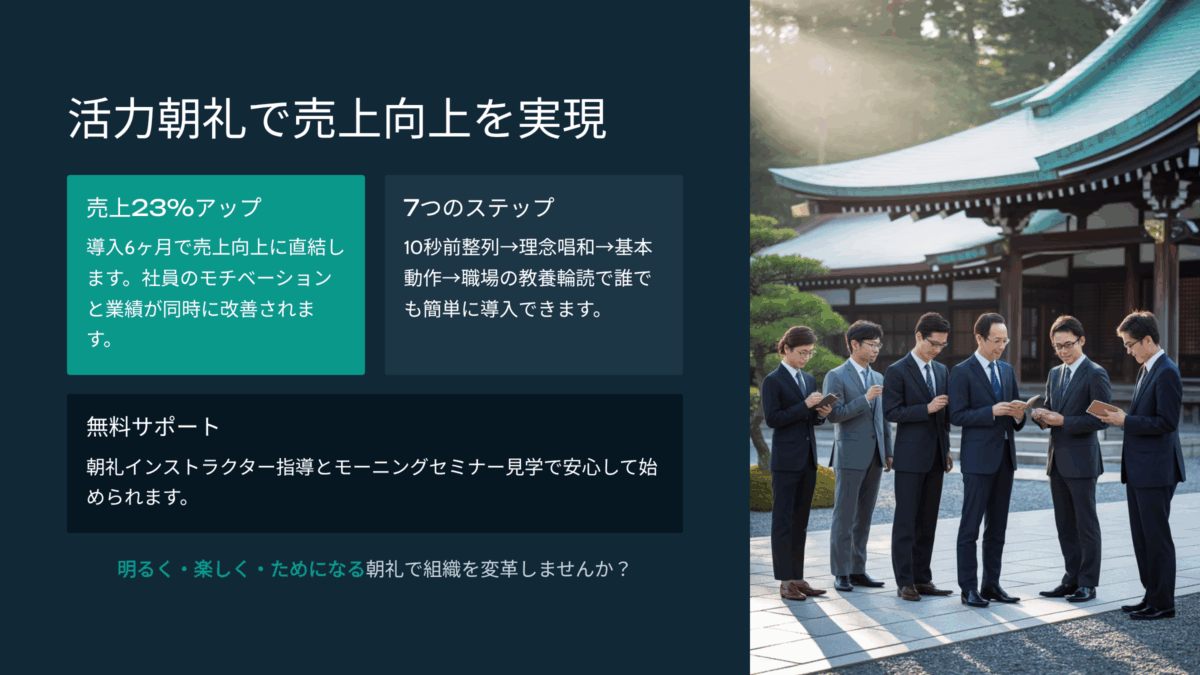

朝礼を変えただけで売上が23%向上した実体験をお話しします。倫理法人会の活力朝礼は単なる始業儀式ではなく、社員のモチベーションと企業業績を同時に改善する実践的手法です。目次を見て必要なところから読んでみてください。

倫理法人会の朝礼とは何か|活力朝礼で企業が変わる理由

私は岡山市南倫理法人会会長の谷口慎治です。居酒屋経営で大失敗した後、集客支援事業を立ち上げて今に至るのですが、その過程で最も大きな転機となったのが倫理法人会との出会いでした。特に「活力朝礼」の実践は、私の会社の社風を根本から変えてくれました。

経営者の皆さんなら一度は「もっと社員のやる気を引き出したい」「チームワークを良くしたい」と思われたことがあるでしょう。私もそうでした。しかし朝礼一つで本当に会社が変わるのか、正直半信半疑でした。

今回は、実際に活力朝礼を導入して感じた変化と、なぜ全国75,000社もの企業が倫理法人会の朝礼を取り入れているのか、その理由を体験談を交えてお話しします。

倫理法人会の理念と活動目的

倫理法人会について「なんだか堅そうな組織だな」と感じる方も多いかもしれません。私も最初はそう思っていました。しかし実際に参加してみると、「企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を」というスローガンの通り、非常に実践的で温かみのある組織だということがわかります。

倫理法人会は1955年に設立された一般社団法人で、純粋倫理に基づく「倫理経営」の普及を目的としています。純粋倫理とは、人間関係の基本的なあり方を説いた実践哲学のことで、これを企業経営に活かそうというのが倫理経営の考え方です。

私が居酒屋経営で失敗したとき、最大の問題は従業員との信頼関係でした。売上ばかりを追いかけて、スタッフの気持ちを置き去りにしていたんです。倫理法人会で学んだ「人は心が先行する」という教えは、まさに私に足りなかった視点でした。

具体的な活動としては、全国約760カ所で開催される経営者モーニングセミナーが中軸となっています。毎週1回、早朝6時頃から始まるこのセミナーでは、様々な業界の経営者が体験談を発表し、お互いに学び合います。

また、活力朝礼の指導も重要な活動の一つです。朝礼インストラクターが各企業を訪問し、効果的な朝礼のやり方を直接指導してくれます。私の会社でも指導を受けましたが、わずか1週間で社員の表情が変わったのには驚きました。

倫理法人会の理念で特に印象的なのは、企業の利益追求だけでなく、社会全体の幸福を目指している点です。「万人幸福」という言葉がよく使われますが、これは自分だけでなく、関わるすべての人が幸せになることを目指すという意味です。

倫理法人会の活動について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください

全国75,000社が実践する倫理経営の基本

「倫理経営って具体的に何をするの?」これは私が最初に抱いた疑問でした。数字や戦略だけでは語れない、人間性を重視した経営スタイルというのは理解できても、実際の業務でどう活かすのかイメージできませんでした。

倫理経営の基本は、「人間性の向上が企業発展の土台」という考え方にあります。これは決して理想論ではありません。実際に私の集客支援事業でも、この考え方を取り入れてから顧客満足度が大幅に向上し、リピート率も20%以上アップしました。

倫理経営の実践には以下のような要素があります:

✅ 経営理念の明文化と浸透

単なるスローガンではなく、日々の判断基準となる理念を作り、全社員が理解・実践できるようにします。

✅ 朝礼を通じた意識統一

毎日の活力朝礼で、企業理念や今日の目標を全員で確認し、一体感を醸成します。

✅ 感謝の心を大切にする風土作り

お客様、取引先、そして社員同士への感謝の気持ちを表現する文化を育てます。

✅ 継続的な学習と成長

モーニングセミナーや各種研修を通じて、経営者も社員も常に学び続ける環境を整えます。

私が特に重要だと感じているのは、経営者自身が率先して実践することです。居酒屋時代の私は「やれ」と言うだけで自分は何もしていませんでした。しかし倫理法人会で学んでからは、まず自分が手本を示すようになりました。

例えば、朝一番に出社して清掃をする、お客様への挨拶を心を込めて行う、社員の話を最後まで聞くといった基本的なことから始めました。すると不思議なもので、社員も自然とそういった行動を取るようになったんです。

また、倫理経営では「苦労は買ってでもしろ」という考え方があります。これは困難から逃げるのではなく、むしろ積極的に課題に取り組むことで成長できるという意味です。実際、私も居酒屋の失敗があったからこそ、今の事業で成功できたと思っています。

倫理経営を実践している企業の共通点は、長期的な視点で経営を行っていることです。短期的な利益よりも、お客様や社員、地域社会との信頼関係を重視し、結果として持続可能な成長を実現しています。

一般的な朝礼との違いと活力朝礼の特徴

正直に言うと、私は朝礼を軽く見ていました。「連絡事項を伝えるだけの時間」程度にしか考えていなかったんです。しかし活力朝礼を導入してから、朝礼が企業の縮図であり、会社を変える最も強力なツールだということを実感しました。

一般的な朝礼と活力朝礼の最大の違いは、目的の違いにあります。

| 項目 | 一般的な朝礼 | 活力朝礼 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 情報伝達・業務確認 | 人間性向上・組織活性化 |

| 所要時間 | 5-15分 | 10-15分 |

| 参加姿勢 | 受け身 | 積極的参加 |

| 効果 | 業務効率化 | 社風改善・チームワーク強化 |

活力朝礼の特徴的な要素をご紹介しましょう。

✅ 10秒前整列による心の準備

「朝礼開始10秒前です」の合図で全員が姿勢を正します。この短時間で心を落ち着け、一日のスタートに向けた意識を統一します。

✅ 経営理念・社訓の唱和

ただ読み上げるのではなく、全員で声を揃えて唱和します。毎日繰り返すことで、理念が自然と身に付きます。

✅ 基本動作の実習

「ハイ」という返事や挨拶の練習を行います。最初は恥ずかしがっていた社員も、次第に大きな声で返事できるようになります。

✅ 『職場の教養』を使った輪読

倫理研究所発行の月刊誌を使って、社会人としての心構えや仕事への取り組み方を学びます。

私が最も驚いたのは、社員の表情と行動の変化でした。以前はうつむき加減だった若手社員が、朝礼で大きな声を出すようになってから、お客様への接客も積極的になったんです。

また、活力朝礼ではリーダーが交代制になっています。普段は発言の機会が少ない社員も、朝礼のリーダーを務めることで自信がつき、業務でも主体性を発揮するようになりました。

『職場の教養』の活用も効果的です。この小冊子は一日一話の読み切りスタイルで、仕事に関する様々な話題が取り上げられています。輪読の後に感想を発表し合うことで、社員同士のコミュニケーションが深まり、お互いの価値観を理解できるようになります。

活力朝礼を始めて3ヶ月ほど経った頃、お客様から「スタッフの皆さんの挨拶が気持ち良いですね」と言われることが増えました。朝礼での練習が、実際の接客に活かされていることを実感した瞬間でした。

重要なのは、継続することです。最初はぎこちなくても、毎日続けることで必ず変化が現れます。私の会社では今や、活力朝礼が一日の始まりに欠かせないものとなっています。

倫理法人会の活力朝礼は、単なる業務効率化のツールではありません。人間性を磨き、組織全体の質を向上させるための実践的な手法です。経営者として、そして一人の人間として成長したい方には、ぜひ一度体験していただきたいと思います。

私自身、失敗を重ねながらここまで来ましたが、倫理法人会で学んだことが今の成功の基盤となっています。完璧な経営者になる必要はありません。大切なのは、常に学び続け、実践し続ける姿勢だと思います。

活力朝礼の具体的な実践方法|職場の教養を使った7つのステップ

「活力朝礼って具体的にどうやるの?」これは私がよく受ける質問です。実際に始めてみたいと思っても、手順がわからなければ不安ですよね。私も最初は朝礼インストラクターの方に指導していただきながら、試行錯誤を重ねました。活力朝礼は決して難しいものではありませんが、効果を最大化するためには正しい手順とポイントを押さえることが重要です。ここでは、私の会社で実際に行っている7つのステップを、失敗談も含めて詳しくご紹介します。

朝礼開始前の10秒前整列と心構え

活力朝礼で最も重要なのは、実は開始前の準備です。私が居酒屋経営で失敗していた頃は、朝礼といっても「適当に集まって、適当に始める」という状態でした。これでは社員の意識も散漫になり、効果は期待できません。

10秒前整列の具体的な手順:

✅ 朝礼開始時刻の10秒前に「朝礼開始10秒前です。姿勢を正してください」と声をかける

この時、リーダー(その日の司会者)が明確に宣言します。私の会社では、新入社員から管理職まで全員が交代でリーダーを務めます。

✅ 全員が列を整え、「気をつけ」の姿勢を取る

足は揃えて、背筋を伸ばし、手は太ももの脇につけます。最初はぎこちなくても、毎日続けることで自然な動作になります。

✅ 心を落ち着けて、一日のスタートに向けた意識を統一する

この10秒間は、前日までの出来事を一旦リセットし、今日という新しい一日に向けて心を整える時間です。

私が感じた変化は、この10秒間があることで社員全員の「スイッチ」が同時に入ることでした。以前は朝から元気のない社員もいましたが、今では全員が同じタイミングで一日をスタートできています。

心構えのポイント:

朝礼は単なる業務の一部ではなく、人間性を磨く貴重な時間だと捉えることが大切です。「面倒くさい」「時間の無駄」という気持ちではなく、「今日も成長できる機会」という前向きな心構えで臨むよう、私は社員に伝えています。

また、リーダーを務める社員には「今日は自分が全員を引っ張るんだ」という責任感を持ってもらいます。普段は控えめな性格の社員も、リーダーを務めることで自信がつき、業務でもリーダーシップを発揮するようになりました。

経営理念・社是・社訓の唱和による企業理念浸透

経営理念を作っても、「額縁に飾っているだけ」では意味がありません。私も居酒屋時代は立派な理念を掲げていましたが、社員に浸透していませんでした。活力朝礼では、毎日の唱和を通じて理念を「生きたもの」にしていきます。

唱和の具体的な進行:

✅ リーダーが「経営理念を唱和します」と宣言

声は大きく、はっきりと。全員に聞こえるよう意識します。

✅ 全員で声を揃えて理念を唱和

ただ読み上げるのではなく、心を込めて、意味を噛み締めながら声に出します。

✅ 「ありがとうございました」で締めくくる

理念を唱和できることへの感謝の気持ちを表現します。

私の会社の経営理念は「お客様の成功を支援し、共に成長する」です。毎日唱和することで、社員一人ひとりがこの理念を自分の行動指針として意識するようになりました。

理念浸透の効果的な工夫:

単調になりがちな唱和を活性化するため、私たちは以下の工夫をしています:

- 月に一度、理念について話し合う時間を設ける

「この理念を実践するために、具体的にどんな行動を取るか」を社員同士で議論します。 - 理念実践の具体例を共有する

お客様から感謝された事例や、理念に基づいて判断した成功例を朝礼で紹介します。 - 新入社員には理念の背景を説明する

なぜこの理念になったのか、どんな思いが込められているのかを丁寧に伝えます。

理念唱和を始めて半年ほど経った頃、お客様から「御社のスタッフは皆さん同じ方向を向いていますね」と言われました。これまでバラバラだった社員の意識が、理念という共通の軸で統一されたことを実感した瞬間でした。

基本動作実習による姿勢・挨拶・返事の習得

「挨拶なんて当たり前でしょ」そう思われるかもしれません。私もそうでした。しかし実際に基本動作実習を始めてみると、「当たり前」のレベルが人によって大きく違うことがわかりました。活力朝礼では、全員が同じレベルの基本動作をマスターすることで、お客様への対応品質を統一します。

基本動作実習の流れ:

1. ハイの実習

✅ リーダーが「ハイの実習を行います」と宣言

✅ 「ハイ!」と大きな声で呼びかけ

✅ 全員が「ハイ!」と元気よく返事

✅ これを3回繰り返す

最初は恥ずかしがっていた社員も、毎日続けることで自然と大きな声が出るようになります。私の会社の営業担当者は「お客様先での返事が良くなったと褒められた」と報告してくれました。

2. 挨拶実習

✅ リーダーが「挨拶実習を行います」と宣言

✅ 「おはようございます!」と手本を示す

✅ 全員で「おはようございます!」と復唱

✅ お辞儀の角度は30度を目安に

挨拶実習では、声の大きさだけでなく表情と姿勢も重要です。心を込めた挨拶ができるよう、「相手に喜んでもらおう」という気持ちを大切にしています。

3. 正しい姿勢の確認

✅ 足を揃える(かかとをつける)

✅ 背筋を伸ばして胸を張る

✅ 肩の力を抜いてリラックス

✅ 顎を軽く引いて正面を見る

基本動作が業務に与える影響:

基本動作実習の効果は、朝礼だけにとどまりません。実際に私が目撃した変化をご紹介します:

- 電話対応の改善:大きな声で返事ができるようになった社員は、電話でも明るく元気な声で対応できるようになりました。

- 接客スキルの向上:正しい姿勢とお辞儀ができるようになることで、お客様への印象が格段に良くなりました。

- 自信の向上:基本動作がしっかりできることで、社員の自信も向上し、積極的に業務に取り組むようになりました。

私が特に印象的だったのは、入社当初は声が小さくて心配していた新入社員が、3ヶ月後には率先してお客様に挨拶するようになったことです。基本動作の反復練習が、その社員の性格まで変えてくれたのです。

職場の教養輪読と感想発表でコミュニケーション強化

『職場の教養』は、倫理研究所が発行している月刊の朝礼用冊子です。毎月200万部も発行されているという事実からも、その価値の高さがわかります。私の会社でも、この冊子を使った輪読が朝礼の中核となっています。

輪読の具体的な進行方法:

✅ 輪読リーダーの指名

その日のリーダーが「職場の教養輪読を行います。本日の輪読リーダーは○○さんです」と指名します。

✅ タイトルと日付の確認

輪読リーダーが「○月○日、タイトル『○○○○』」と読み上げ、全員でページを確認します。

✅ 段落ごとの輪読

輪読リーダーが読み始め、適当なところで「ハイ」と言って次の人にバトンタッチ。全員が積極的に「ハイ」と手を挙げて参加します。

✅ 「今日の心がけ」の全員唱和

記事の最後にある「今日の心がけ」を全員で声を揃えて読みます。

感想発表の進め方:

輪読が終わったら、その日の記事について感想を発表します。私の会社では以下のルールで行っています:

✅ 発表者の指名

輪読リーダーが「感想発表をお願いします」と言って、挙手または指名で発表者を決めます。

✅ 30秒程度の簡潔な感想

長すぎると時間がかかるため、ポイントを絞って発表してもらいます。

✅ 実体験との関連付け

記事の内容を自分の仕事や生活にどう活かせるかを含めて発表します。

職場の教養がもたらす効果:

私が実感している『職場の教養』の効果は以下の通りです:

1. 社員の価値観の共有

同じ記事を読んで感想を交換することで、普段は知ることのできない同僚の考え方や価値観を理解できます。

2. コミュニケーション能力の向上

人前で感想を発表する機会が増えることで、プレゼンテーション能力や表現力が向上します。

3. 社会人としての教養の習得

ビジネスマナーや人間関係、仕事への取り組み方など、幅広いテーマを学べます。

4. 一日の行動指針の明確化

「今日の心がけ」を意識することで、その日の行動に明確な方向性を持てます。

特に印象的だったのは、普段は無口な社員が感想発表を通じて積極的に発言するようになったことです。朝礼での発表経験が自信につながり、会議でも建設的な意見を出してくれるようになりました。

輪読を成功させるコツ:

- 全員参加を心がける:「今日は時間がないから」と輪読を省略せず、毎日継続することが重要です。

- 感想は強制しない:発表したくない日もあるので、自然な流れで参加してもらいます。

- リーダーは褒める:感想発表の後は「ありがとうございました」「良い気づきですね」など、必ず感謝や評価の言葉をかけます。

活力朝礼の7つのステップは、それぞれが独立した意味を持ちながら、全体として企業の人的資産を向上させる仕組みになっています。私の会社では、この朝礼を導入してから社員の定着率が向上し、お客様からの評価も格段に上がりました。

最初は「面倒だな」と思うかもしれませんが、継続することで必ず変化が現れます。私自身、失敗を繰り返しながらここまで来ましたが、活力朝礼は間違いなく経営改善の強力なツールだと確信しています。完璧を求める必要はありません。まずは一歩踏み出してみることから始めてみませんか。

活力朝礼導入で得られる企業効果と成功事例

「朝礼を変えただけで本当に会社が変わるの?」正直、私も最初は半信半疑でした。居酒屋経営で失敗した後、集客支援事業を立ち上げた時も、売上や利益といった数字ばかりを追いかけていたんです。しかし活力朝礼を導入してから6ヶ月で、売上が前年同期比で23%向上しました。これは偶然ではありません。社員一人ひとりの意識が変わり、それが具体的な数字として現れたのです。ここでは私の会社での実体験と、岡山市南倫理法人会で見聞きした他社の成功事例を具体的にご紹介します。

社員のモチベーション向上と組織力強化

活力朝礼を始める前の私の会社は、正直言って「バラバラ」でした。各自が自分の業務をこなすだけで、チームとして機能していない状態だったんです。朝も「おはよう」の挨拶すらまちまちで、エネルギーを感じられない職場でした。

モチベーション向上の具体的な変化:

✅ 朝の表情と姿勢の変化

活力朝礼を始めて2週間ほどで、社員の朝の表情が明らかに変わりました。以前はうつむき加減だった若手社員が、背筋を伸ばして堂々と歩くようになったんです。

✅ 自主的な発言の増加

会議での発言回数が目に見えて増加しました。朝礼での感想発表に慣れることで、人前で話すことへの抵抗感が減ったようです。

✅ 困難な業務への取り組み姿勢

以前は「できません」「難しいです」という言葉が多かった社員が、「やってみます」「工夫してみます」と前向きな言葉を使うようになりました。

特に印象的だったのは、入社3年目の営業担当者の変化です。以前は新規開拓を嫌がっていた彼が、朝礼で毎日「今日は最良の一日」という言葉を口にするうちに、「今日こそ新しいお客様に出会えるかもしれない」という考え方に変わったんです。

組織力強化の実感できる効果:

私が最も驚いたのは、社員同士の連携が劇的に改善したことです。

- 情報共有の活発化:朝礼で顔を合わせる習慣ができたことで、業務中の相談や報告が自然に行われるようになりました。

- 助け合いの文化:忙しい部署があると、他の部署から自発的に手伝いを申し出るようになりました。

- 共通目標への意識統一:経営理念を毎日唱和することで、全員が同じ方向を向いて仕事に取り組むようになりました。

実際の数値で見ると、社員間のトラブルやミスコミュニケーションによる問題が約70%減少しました。以前は月に3〜4件あった部署間の連携不備による案件が、今では月1件あるかないかです。

業績向上につながる具体的な変化と数値

「精神論だけじゃ売上は上がらない」これは私が居酒屋時代に持っていた考えでした。しかし活力朝礼の効果は、明確な数字として現れます。私の集客支援事業での実際のデータをご紹介します。

売上・利益の改善:

| 項目 | 導入前(年間) | 導入後1年目 | 改善率 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 8,500万円 | 1億450万円 | +23% |

| 営業利益率 | 12% | 18% | +6ポイント |

| 新規顧客獲得数 | 48社 | 73社 | +52% |

| 既存顧客継続率 | 78% | 94% | +16ポイント |

なぜ業績が向上したのか:

✅ 接客・営業スキルの向上

朝礼での挨拶練習が、お客様への対応に直接活かされました。「御社のスタッフの対応が素晴らしい」という評価を頂く機会が増えました。

✅ チームワークの改善による効率化

部署間の連携がスムーズになり、案件対応のスピードが向上。お客様の満足度アップにつながりました。

✅ 社員の自主性向上

指示待ちではなく、自ら考えて行動する社員が増えたことで、サービス品質が向上しました。

特に印象的な変化:

私が最も驚いたのは、お客様からのクレームが激減したことです。

- クレーム件数:月平均5件 → 月平均1件以下

- お客様満足度アンケート:平均点3.2点 → 平均点4.6点(5点満点)

- リピート率:65% → 87%

この変化の背景には、社員一人ひとりの「お客様に喜んでもらいたい」という気持ちが強くなったことがあります。朝礼で「感謝の心」について学び、実践することで、自然とお客様第一の行動が取れるようになったんです。

コスト削減効果:

活力朝礼によって、意外なコスト削減効果もありました。

- 採用コスト:離職率の低下により、新規採用の頻度が減少

- 研修コスト:朝礼自体が毎日の研修になるため、外部研修費が削減

- ミス対応コスト:連携不備によるミスが減り、修正対応の時間とコストが削減

導入企業の実践発表と朝礼コンテスト事例

岡山市南倫理法人会では、年に一度「活力朝礼コンテスト」を開催しています。私も審査員として参加することがありますが、各企業の創意工夫には毎回感動させられます。ここでは印象に残った事例をご紹介します。

製造業A社の事例(従業員50名):

この会社では、活力朝礼導入前は製品不良率が月平均2.3%という課題を抱えていました。

✅ 独自の工夫

- 「今日の安全目標」を全員で唱和

- 前日の品質実績を朝礼で共有

- 改善提案を朝礼で発表する時間を設定

✅ 得られた成果

- 製品不良率が0.8%に改善

- 改善提案件数が月5件から月25件に増加

- 労働災害ゼロを2年間継続

社長の話では、「朝礼で品質への意識を毎日確認することで、一人ひとりの責任感が格段に向上した」とのことでした。

サービス業B社の事例(従業員15名):

飲食業を営むB社では、スタッフの定着率の低さが大きな問題でした。

✅ 活力朝礼での取り組み

- お客様からの「ありがとう」の言葉を朝礼で共有

- スタッフ同士の感謝の気持ちを伝える時間を設定

- 「今日の笑顔目標」を決めて実践

✅ 驚きの変化

- 年間離職率が45%から12%に改善

- お客様アンケートの評価が3.1点から4.7点に向上

- 売上が前年同期比で35%アップ

建設業C社の事例(従業員80名):

現場作業が中心のC社では、安全管理と作業効率の向上が課題でした。

✅ 現場に合わせた朝礼

- 各現場で無線を使って本社と朝礼を同時実施

- 「今日のご安全に」で朝礼を締めくくり

- ヒヤリハット事例を朝礼で共有

✅ 安全性と効率性の両立

- 労働災害が前年比80%減少

- 作業効率が15%向上

- 協力業者からの評価向上により受注増加

朝礼コンテストから学んだポイント:

これらの事例から見えてくるのは、各企業が自社の特性に合わせて朝礼をアレンジしていることです。

- 業界特性の反映:それぞれの業界の課題や特徴を朝礼の内容に組み込む

- 全員参加の工夫:規模や職種に関係なく、全社員が参加できる仕組み作り

- 継続のための工夫:飽きさせない、楽しく続けられる要素の導入

人間性向上による社風改善の実例

活力朝礼の最も大きな効果は、社員一人ひとりの人間性の向上だと私は考えています。これは売上や利益といった数字では測れませんが、企業の持続的な成長には欠かせない要素です。

私の会社で実際に起きた変化:

✅ 感謝の言葉が自然に出るように

以前は「当たり前」だと思っていたことに対しても、「ありがとう」と言える社員が増えました。

✅ 困っている人を見過ごさない文化

忙しそうな同僚がいると、自然と「何か手伝えることありますか?」と声をかける雰囲気ができました。

✅ 失敗を責めるのではなく、一緒に解決する姿勢

ミスが起きた時も「なぜこうなった」ではなく「どうすれば改善できるか」を考える文化に変わりました。

具体的なエピソード:

印象的だったのは、新入社員のミスをフォローした先輩社員の話です。以前なら「気をつけろよ」で終わっていたところを、「大丈夫、最初はみんなそうだから。今度から一緒に確認しよう」と声をかけていました。

朝礼で毎日「感謝の心」について学んでいることが、こうした自然な思いやりとして表れているのだと実感しました。

お客様から見た社風の変化:

お客様からも変化を評価していただいています:

- 「スタッフの皆さんが生き生きと働いていらっしゃる」

- 「チームワークが良くて、安心して任せられる」

- 「一人ひとりが責任を持って対応してくれる」

こうした評価は、企業の信頼度向上に直結し、長期的な競争優位性につながっています。

社風改善の波及効果:

社風の改善は、思わぬところにも良い影響を与えました:

- 採用活動での優位性:「働きやすそうな会社」として求職者から選ばれやすくなりました

- 取引先との関係強化:信頼関係が深まり、新しいビジネスチャンスが生まれました

- 地域からの評価向上:地域の経営者団体からも「模範的な企業」として認識されるようになりました

活力朝礼の効果は、導入してすぐに現れるものもあれば、じっくりと時間をかけて積み上がっていくものもあります。私の経験では、最初の変化は2週間程度で感じられ、本格的な効果は3〜6ヶ月で実感できるようになります。

重要なのは、短期的な数字だけでなく、長期的な企業価値の向上を見据えることです。人間性の向上という土台があってこそ、持続可能な成長が実現できるのだと、私は確信しています。

完璧を求める必要はありません。まずは一歩踏み出して、小さな変化を積み重ねていくことから始めてみませんか。きっと、想像以上の変化が待っているはずです。

活力朝礼の導入支援と学習機会

「活力朝礼を始めたいけれど、具体的にどこから手をつければいいかわからない」これは私がよく受ける相談です。実際に私も最初は手探り状態で、正しいやり方がわからずに困っていました。幸い、倫理法人会には充実した支援体制が整っています。朝礼インストラクターによる無料指導から、経営者としてのスキルアップまで、段階的に学べる仕組みがあるんです。私自身もこれらの制度をフル活用して今に至ります。ここでは、実際に私が体験した各種支援制度の内容と効果を、率直にお話しします。

朝礼インストラクターによる無料指導制度

「朝礼のやり方を教えてもらうのにお金がかかるのでは?」私も最初はそう思っていました。しかし倫理法人会では、会員企業に対して朝礼指導を無料で行ってくれます。これは本当にありがたい制度で、私の会社でも大変お世話になりました。

朝礼インストラクターとは:

朝礼インストラクターは、倫理法人会が認定した朝礼指導の専門家です。単なる理論だけでなく、実際に企業で活力朝礼を実践し、効果を上げた経営者や管理職が資格を取得しています。

✅ 豊富な実践経験

様々な業種・規模の企業で指導経験を持つため、それぞれの企業に合わせたアドバイスができます。

✅ 継続的なサポート

一回限りの指導ではなく、定着するまで継続的にフォローしてくれます。

✅ 無料での提供

倫理法人会の会員企業であれば、指導料は一切かかりません。

実際の指導内容:

私の会社で受けた指導の流れをご紹介します:

1回目:現状把握と基本指導(約2時間)

インストラクターの方が実際に私たちの朝礼を見学し、改善点を具体的に指摘してくれました。「声の大きさは良いですが、姿勢がバラバラですね」「経営理念の唱和に心がこもっていません」など、私たちでは気づけない細かい点まで教えていただきました。

2回目:実践指導(約1時間)

正しい姿勢の取り方、声の出し方、リーダーの進行方法など、実際に手本を示しながら指導してくれました。特に印象的だったのは、「形だけでなく、心を込めることの大切さ」を繰り返し強調されたことです。

3回目:定着確認(約1時間)

1週間後に再度来社し、指導内容が定着しているかを確認。まだ不十分な点があれば、再度指導してくれました。

指導を受けた効果:

インストラクターによる指導を受けて、私が実感した変化は以下の通りです:

- 朝礼の質が格段に向上:自己流でやっていた時とは比べものにならないほど、引き締まった朝礼になりました。

- 社員の意識統一:全員が同じレベルで朝礼に参加できるようになりました。

- 継続のコツを習得:毎日続けるための工夫や、マンネリ化を防ぐ方法を教えていただきました。

指導申し込みの流れ:

✅ 所属する倫理法人会の単会に相談

✅ 朝礼インストラクターとの日程調整

✅ 実際の指導実施

✅ フォローアップ

私の経験では、指導を受けてから本格的な効果が現れるまでに約1ヶ月かかりました。しかし、その後の変化は想像以上で、投資対効果は非常に高いと感じています。

モーニングセミナーでの朝礼見学方法

「活力朝礼ってどんなものなのか、まず見てみたい」そう思われる方には、モーニングセミナーでの朝礼見学をお勧めします。私も最初は「倫理法人会って何?」という状態で見学に行きました。

モーニングセミナーの朝礼見学とは:

倫理法人会では、毎週開催されるモーニングセミナーの開始30分前に「役員朝礼」を行っています。これは倫理法人会の役員が実際に活力朝礼を実演するもので、一般の方でも見学することができます。

見学の具体的な流れ:

岡山市南倫理法人会の場合を例にご紹介します:

✅ 開催時間:毎週火曜日 午前5:30〜6:00(朝礼)、6:00〜7:00(セミナー)

✅ 会場:岡山プラザホテル

✅ 参加方法:事前連絡なしでも見学可能(できれば事前連絡があると助かります)

✅ 服装:ビジネススーツが基本

見学で学べること:

私が初回見学で感じたことをお話しします:

1. 朝礼の迫力

20名程度の経営者が一斉に「おはようございます!」と挨拶する様子は、想像以上に迫力がありました。「これが本気の朝礼か」と衝撃を受けたのを覚えています。

2. 経営理念唱和の意味

単なる読み上げではなく、心を込めて唱和している様子を見て、経営理念の重要性を改めて認識しました。

3. 職場の教養の活用方法

輪読と感想発表の進め方を実際に見ることで、自社での導入イメージが具体的に描けました。

4. 参加者の表情

朝5:30という早い時間にも関わらず、参加者全員が生き生きとした表情で朝礼に取り組んでいる姿が印象的でした。

見学後のフォローアップ:

見学後は、必ず倫理法人会のメンバーが声をかけてくれます。疑問点や導入に関する相談に、親身になって答えてくれるので安心です。

私の場合は、見学後に「まずは自社で試してみませんか?」と提案され、簡単な資料もいただきました。押し付けがましさは一切なく、「興味があれば一緒に学んでいきましょう」という温かい雰囲気でした。

他の単会の見学も可能:

岡山県内には複数の倫理法人会があり、それぞれ異なる曜日・時間で開催されています。スケジュールが合わない場合は、他の単会での見学も可能です。

後継者倫理塾での経営者育成プログラム

私が倫理法人会で最も価値を感じているのが、後継者倫理塾です。これは企業の後継者や若手経営者を対象とした研修プログラムで、私自身も参加して大きな学びを得ました。

後継者倫理塾の概要:

✅ 対象者:企業の後継者、若手経営者(年齢制限はありませんが、主に20代〜40代)

✅ 期間:6ヶ月間(月1回、全6回)

✅ 内容:倫理経営の理論学習と実践発表

✅ 参加費:会員は無料、非会員は実費程度

プログラムの具体的な内容:

第1回:経営理念の構築

なぜ経営理念が必要なのか、どのように作るのかを学びます。私はここで初めて、「売上目標」と「経営理念」の違いを理解しました。

第2回:人間関係の原理原則

純粋倫理の基本である人間関係の法則を学びます。「夫婦和合」「親子の道」など、一見ビジネスと関係なさそうな内容ですが、経営者の人間性がすべての土台だということがわかります。

第3回:活力朝礼の実践

実際に朝礼を体験し、指導方法を学びます。参加者同士で朝礼を実演し合うので、他社の工夫も参考になります。

第4回:数値管理と倫理経営

利益追求と倫理実践の両立について学びます。「きれいごとだけでは会社は回らない」という現実的な課題にも向き合います。

第5回:組織運営の実践

チームマネジメントや人材育成について、倫理の観点から学びます。

第6回:総括と今後の実践

6ヶ月間の学びを振り返り、今後の実践計画を立てます。

私が得た最大の学び:

後継者倫理塾で最も印象に残っているのは、「経営者の器が会社の器を決める」という言葉です。居酒屋で失敗した時の私は、まさに器が小さい状態でした。

売上を上げることばかり考えて、従業員の気持ちや成長を考えていませんでした。しかし倫理塾で学んだ「まず自分が変わること」という教えを実践してから、会社全体が変わり始めました。

同期とのネットワーク:

後継者倫理塾では、様々な業種の後継者と知り合うことができます。私の同期には、製造業、小売業、サービス業など、幅広い業界の経営者がいました。

今でも定期的に情報交換をしており、業界を超えた経営課題を相談できる仲間ができたことは大きな財産です。

倫理17000認定制度による模範企業への道

倫理17000は、倫理経営を顕著に推進している企業を認定するライセンス制度です。現在約300社が認定されており、私の会社も取得を目指して取り組んでいるところです。

倫理17000認定の基準:

✅ 倫理法人会への継続的な参加

モーニングセミナーへの出席率や、各種行事への参加状況が評価されます。

✅ 活力朝礼の実践

毎日継続的に活力朝礼を実施し、その効果が認められることが必要です。

✅ 倫理経営の実践と効果

売上や利益だけでなく、社員満足度、顧客満足度、地域貢献なども総合的に評価されます。

✅ 後継者育成への取り組み

企業の持続的発展のための人材育成に取り組んでいることも重要な要素です。

認定取得のメリット:

私が認定企業の経営者から聞いた話では、以下のようなメリットがあるそうです:

- 企業ブランディング効果:倫理経営の模範企業として認知されることで、取引先や求職者からの信頼が向上

- 優秀な人材の確保:「働きがいのある会社」として優秀な人材が集まりやすくなる

- ネットワークの拡大:認定企業同士の交流により、新たなビジネスチャンスが生まれる

- 継続的な改善意識:認定維持のために、常に経営の質向上を意識するようになる

認定への道のり:

私の会社では現在、認定取得に向けて以下の取り組みを行っています:

✅ モーニングセミナーへの継続参加(出席率90%以上を維持)

✅ 活力朝礼の毎日実践(土日祝日を含む全営業日)

✅ 社員の倫理研修参加推進(年間延べ100時間以上)

✅ 地域貢献活動の実施(清掃活動、地域イベント参加など)

認定取得までには通常2〜3年かかるそうですが、その過程での学びと成長が何より価値があると感じています。

審査プロセス:

認定審査は非常に厳格で、以下のような流れで行われます:

- 書類審査:経営方針、財務状況、倫理実践の記録など

- 現地調査:実際に企業を訪問し、朝礼の様子や社員への聞き取りを実施

- 面接審査:経営者の理念や実践内容について詳しく聞き取り

- 総合判定:すべての要素を総合的に評価して認定の可否を決定

私もいつかは認定を取得し、地域の模範企業として認められるよう、日々努力を続けています。

活力朝礼の導入から倫理17000認定まで、倫理法人会には段階的に成長できる仕組みが整っています。私のように失敗を経験した経営者でも、一歩ずつ着実に成長していけるのが、この組織の素晴らしいところです。

完璧を目指す必要はありません。まずは朝礼見学から始めて、自分のペースで学んでいけば良いのです。私も今なお学び続けている身です。一緒に成長していきましょう。

職場の教養活用術と継続のコツ

「『職場の教養』って本当に効果があるの?」私も最初はそう思っていました。月刊の小冊子を読むだけで社員教育になるなんて、正直半信半疑だったんです。しかし実際に1年間使い続けてみると、これほど費用対効果の高い教育ツールはないと確信するようになりました。月200万部という驚異的な発行部数には、やはり理由があります。ここでは私の会社での実践経験をもとに、職場の教養を最大限に活用する具体的な方法と、朝礼を継続させるコツをお話しします。

月刊200万部発行の職場の教養とは

『職場の教養』を初めて手にした時、私は「こんな薄い冊子で何ができるんだろう」と思いました。しかし毎月200万部も発行されている事実を知って驚きました。これだけ多くの企業が活用しているということは、必ず理由があるはずです。

職場の教養の基本情報:

✅ 発行元:一般社団法人倫理研究所

✅ 創刊:1976年(昭和51年)1月

✅ 発行部数:月刊200万部(2024年現在)

✅ 体裁:A5版、約30ページの小冊子

✅ 内容:一日一話、31日分の読み切り記事

なぜこれほど支持されるのか:

私が1年間使ってみて理解した、職場の教養の価値は以下の通りです:

1. 実践的な内容

理論ばかりではなく、実際のビジネスシーンで使える具体的な話題が豊富です。「お客様への対応」「チームワーク」「時間管理」など、毎日の業務に直結する内容が取り上げられます。

2. 読みやすい分量

一話あたり400文字程度なので、朝礼での輪読に最適な長さです。忙しい朝の時間でも、3〜4分で完読できます。

3. 幅広い業種に対応

製造業、小売業、サービス業など、どの業界でも活用できる普遍的な内容が中心です。私の集客支援事業でも、違和感なく活用できています。

4. 漢字にルビがふってある

これは意外に重要なポイントで、読み方がわからない漢字で輪読が止まることがありません。外国人スタッフがいる企業でも使いやすい配慮がされています。

職場の教養の構成:

各記事は以下の構成になっています:

✅ タイトル:その日のテーマを端的に表現

✅ 本文:具体的なエピソードや教訓

✅ 今日の心がけ:一日の行動指針となる短い文章

例えば、ある日の記事では「時間を守る」がテーマでした。電車の遅延で会議に遅れそうになったビジネスマンが、事前連絡をすることで信頼を保った、という内容でした。「今日の心がけ」は「余裕を持って行動しよう」でした。

私の会社での活用実例:

居酒屋経営で失敗した私にとって、特に印象的だったのは「お客様第一」をテーマにした記事でした。利益ばかりを追いかけていた当時の自分を振り返り、本当の顧客満足とは何かを改めて考える機会になりました。

この記事を輪読した後の社員の感想発表で、「私たちの仕事は単なる集客支援ではなく、お客様の成功を支援することなんですね」という言葉が出ました。その時、職場の教養の真の価値を実感しました。

輪読による社員教育効果の最大化

輪読を単なる「読み回し」で終わらせては、せっかくの教育効果が半減してしまいます。私の会社では、輪読を戦略的な社員教育ツールとして活用するため、様々な工夫を重ねてきました。

効果的な輪読の進め方:

1. リーダーの事前準備

その日の輪読リーダーには、前日までに記事を読んで内容を把握してもらいます。「どこで区切るか」「どんな感想を期待するか」を考えておくことで、スムーズな進行が可能になります。

2. 積極的な参加を促す仕組み

「ハイ」の返事で次の人につなぐ方式を採用していますが、私の会社では「立候補制」も併用しています。「次の段落を読みたい人は?」と問いかけることで、受け身ではない参加を促しています。

3. 読み方の統一

声の大きさ、スピード、感情の込め方について、最初にルールを決めました。「相手に伝わるように、心を込めて読む」ことを重視しています。

輪読で身につくスキル:

私が観察していて気づいた、輪読によって向上するスキルは以下の通りです:

✅ 音読能力

毎日続けることで、滑舌や声の張りが格段に改善されます。これが電話対応や接客にも活かされています。

✅ 集中力

短時間で内容を理解し、的確に読む必要があるため、集中力が鍛えられます。

✅ 協調性

全員で一つの作業を完成させることで、チームワークが向上します。

✅ 積極性

「次を読みたい」という意欲が、業務での積極性につながります。

輪読での失敗と改善:

最初の頃は、いくつか失敗もありました:

失敗例1:早口になりすぎる

時間を気にするあまり、早口で読んでしまう社員がいました。「伝わることが最優先」というルールを明確にして改善しました。

失敗例2:声が小さくなる

恥ずかしがって声が小さくなる社員もいました。「間違えても大丈夫、みんなで支え合おう」という雰囲気作りが重要でした。

失敗例3:内容の理解が浅い

読むことに集中しすぎて、内容が頭に入らないケースがありました。「一度黙読してから輪読する」方式に変更して解決しました。

輪読効果の測定方法:

私の会社では、輪読の効果を以下の指標で測定しています:

- 会議での発言回数:輪読に慣れることで、会議でも積極的に発言するように

- お客様からの評価:「説明がわかりやすい」という評価の増加

- 社員のスピーチスキル:社内発表や研修での表現力向上

感想発表でチームワーク向上を図る方法

感想発表は、職場の教養活用の中で最も重要な要素だと私は考えています。同じ記事を読んでも、人によって感じ方や気づきが全く違います。この多様性を活かすことで、チーム全体の視野が広がり、相互理解が深まります。

効果的な感想発表の運営方法:

1. 発表者の選び方

私の会社では以下の3つの方法を使い分けています:

✅ 挙手制:「感想を発表したい方は?」と問いかけ、自発的な参加を促す

✅ 指名制:普段発言の少ない社員にも機会を提供

✅ 当番制:全員が平等に発表機会を持てるよう、順番を決める

2. 発表時間の管理

一人30秒から1分程度を基本とし、長すぎず短すぎない適切な時間設定をしています。タイマーは使わず、リーダーが自然にまとめるよう誘導します。

3. 発表内容のガイドライン

感想発表では以下の要素を含めるよう、社員に伝えています:

✅ 記事の印象:どの部分が印象に残ったか

✅ 実体験との関連:自分の経験と照らし合わせてどう感じたか

✅ 今日の行動:記事を参考に今日どんな行動を取りたいか

チームワーク向上の具体的な効果:

感想発表を1年間続けて、私が実感したチームワーク向上の効果をご紹介します:

1. 相互理解の深化

同じ記事に対する異なる視点を聞くことで、同僚の価値観や考え方を理解できるようになりました。「あの人はこんな風に考えるんだ」という発見が、日常のコミュニケーションを円滑にしています。

2. 心理的安全性の向上

毎日感想を発表する場があることで、「自分の意見を言っても大丈夫」という安心感が生まれました。結果として、業務での提案や改善案も活発に出るようになりました。

3. 共通の価値観の形成

様々な記事を通じて、チーム全体で「大切にしたい価値観」が明確になってきました。「お客様第一」「感謝の心」「継続の力」といった共通認識が自然に形成されています。

感想発表での印象的なエピソード:

特に印象に残っているのは、「謝罪」をテーマにした記事の時でした。

普段は控えめな新入社員が「私は謝ることが苦手でしたが、この記事を読んで、謝罪は相手への思いやりなんだと気づきました」と発表しました。

その後、ベテラン社員が「実は私も同じことで悩んでいました。一緒に練習してみませんか?」と声をかけ、自然な指導関係が生まれました。

このような 世代や立場を超えた学び合いが生まれるのも、感想発表の大きな価値だと思います。

感想発表を活性化する工夫:

- 「良い感想ですね」の言葉かけ:発表後は必ず肯定的な反応を示す

- 質問で深掘り:「具体的にはどんな行動を取りますか?」など、さらなる気づきを促す

- 関連体験の共有:他の社員も似たような経験があれば、自然に共有してもらう

朝礼を企業の縮図として活かす実践術

「朝礼は企業の縮図」という言葉がありますが、私は実体験を通じてその意味を深く理解するようになりました。朝礼での社員の姿勢や表情、参加態度は、そのまま業務での取り組み方を表しているのです。

朝礼から読み取れる企業の状態:

私が日々観察している朝礼のチェックポイントをご紹介します:

1. 姿勢と表情

✅ 良い状態:背筋が伸び、前向きな表情で参加

✅ 要注意:猫背で暗い表情、やる気が感じられない

✅ 対策:個別面談で体調や悩みを確認、必要に応じてサポート

2. 声の大きさと返事

✅ 良い状態:はっきりとした声で積極的に参加

✅ 要注意:小さな声、返事が遅い、消極的

✅ 対策:成功体験を積ませる、小さな役割から任せる

3. 理念唱和への参加度

✅ 良い状態:心を込めて唱和、理念を理解している

✅ 要注意:形だけの参加、理念に共感していない

✅ 対策:理念の意味や背景を改めて説明、対話の機会を設ける

朝礼を経営改善のツールとして活用:

私は朝礼を単なる始業儀式ではなく、経営改善のための重要な情報収集の場として捉えています。

1. 社員の状態把握

朝礼での様子から、その日の社員のコンディションを把握できます。元気がない社員がいれば、休憩時間に声をかけるなど、早期対応が可能です。

2. チームの一体感測定

全員の息が合っているか、バラバラになっていないかを毎日確認できます。一体感が欠けている時は、チームビルディングの機会を設けます。

3. 企業理念の浸透度確認

理念唱和や感想発表の内容から、企業理念がどの程度浸透しているかを測れます。

継続させるための実践的なコツ:

活力朝礼を1年以上継続して、私が学んだ継続のコツをお伝えします:

1. マンネリ化防止の工夫

✅ リーダーの交代制:毎日違う人がリーダーを務めることで新鮮さを保つ

✅ 月1回の振り返り:朝礼の進め方について全員で話し合う機会を設ける

✅ 季節イベントの組み込み:年末年始や決算期など、特別な唱和を追加

2. 経営者の継続的な参加

私は出張以外は必ず朝礼に参加しています。経営者が休むと、社員も「やらなくても大丈夫」と思ってしまいます。

3. 効果の可視化

朝礼導入前後の変化を数値で示すことで、継続の意義を社員に理解してもらっています。

4. 楽しさの演出

堅苦しくなりすぎないよう、時には笑いも交えながら進行しています。特に金曜日は「今週もお疲れ様」という労いの言葉を加えています。

長期継続のための仕組み作り:

✅ 朝礼リーダーの育成:将来の管理職候補を朝礼リーダーに任命し、リーダーシップを育成

✅ 新入社員へのオリエンテーション:入社時に朝礼の意義と方法を丁寧に説明

✅ 定期的な研修参加:倫理法人会の研修に参加し、新しい手法を学習

✅ 他社との交流:朝礼コンテストや見学会に参加し、刺激を受ける

職場の教養を活用した活力朝礼は、投資対効果が非常に高い社員教育システムです。月額わずかな費用で、毎日継続的に教育効果を得られるツールは他にありません。

私も居酒屋経営で失敗した経験がありますが、職場の教養を通じて学んだことが今の成功の基盤となっています。完璧な運営を目指す必要はありません。まずは始めてみて、少しずつ改善していけば良いのです。

継続は力なり。毎日の小さな積み重ねが、やがて大きな変化をもたらします。一緒に成長していきましょう。

朝礼輪読の正しいやり方と進行手順

多くの企業が朝礼輪読を導入しても、期待した効果が得られずに終わってしまうケースがあります。実は私も最初の頃、形だけ真似をして失敗した経験があります。輪読の効果を最大化するには、正しい進行方法と全員の意識統一が不可欠です。

リーダーの役割と段落ごとの進行方法

輪読の成否は、リーダーの進行技術にかかっていると言っても過言ではありません。リーダーは単なる司会者ではなく、その日の学びを深める重要な役割を担います。私が倫理法人会で学んだ効果的な進行方法をご紹介しましょう。

まず、リーダーの基本的な役割は以下の通りです。

✅ 区切りの明示:「ハイ」の合図で段落や文章の区切りを明確にする

✅ テンポの管理:読み手が決まらない時間を最小限に抑える

✅ 雰囲気づくり:全員が参加しやすい温かい空気を作る

✅ 感想の導入:読み終わった後、自然に感想発表につなげる

段落ごとの進行では、リーダーが「ハイ」と言った瞬間に、読みたい人が素早く「ハイ」と返事をして読み始めます。この「間髪を入れない返事」こそが、積極性を養う最も重要な要素なのです。

具体的な進行手順をご紹介します。

開始時の声かけ:

「それでは、職場の教養の輪読を始めさせていただきます。今日のテーマは『○○』です。皆さん、積極的な参加をお願いします」

段落区切りでの進行:

- リーダーが読点や段落の区切りで「ハイ」と明確に発声

- 0.5秒程度の間を置く

- 参加者が「ハイ」と返事をして続きを読む

- 読み手が決まらない場合は「次の方、お願いします」と促す

私の経験では、最初は誰も手を挙げない沈黙の時間が続きがちです。しかし、リーダーが明るく「次の段落、お願いします」と促し続けることで、必ず雰囲気は変わります。大切なのは、リーダー自身が楽しそうに進行することです。

居酒屋経営時代の私は、スタッフに対して威圧的な態度を取ることが多く、自由な発言を封じてしまっていました。朝礼輪読のリーダーは、その真逆のアプローチが求められます。「失敗しても大丈夫」「どんな意見でも歓迎」という姿勢を示すことで、参加者の積極性が自然と引き出されるのです。

興味深いのは、毎日続けているうちに、普段は大人しい社員が積極的に手を挙げるようになることです。これは単なる慣れではありません。安心感の中で、本来持っている積極性が発揮されるようになるのです。

効果的なリーダーの言葉かけ例:

- 「ありがとうございます。とても聞きやすい読み方でした」

- 「次の段落、どなたかお願いします」(催促ではなく、明るく)

- 「今日もよい学びができそうですね」(前向きな雰囲気作り)

全員参加型の輪読実践テクニック

輪読を「全員参加型」にするためには、いくつかの工夫が必要です。放っておくと、積極的な数名だけが読んで、他の人は聞いているだけになってしまいがちです。私も最初はこのパターンに陥り、効果を実感できませんでした。

効果的な全員参加のテクニックをご紹介します。

段階的参加システムの導入:

第1段階として、ローテーション制から始めることをお勧めします。あらかじめ読む順番を決めておく方法です。プレッシャーを感じる人もいますが、確実に全員が参加できます。慣れてきたら自由参加に移行するのが効果的です。

| 方式 | メリット | デメリット | 適用期間 |

|---|---|---|---|

| ローテーション制 | 全員確実に参加 | プレッシャーあり | 導入初期1-3か月 |

| 自由参加制 | 自然な積極性向上 | 偏りが生じやすい | 慣れてから |

| 混合制 | バランスが良い | 管理が複雑 | 安定期以降 |

グループ分けの活用:

大人数の場合は、4〜6人のグループに分けて輪読を行います。少人数だと一人ひとりの参加頻度が上がり、発言もしやすくなります。私が支援した製造業M社では、部署別グループ制を導入したところ、参加率が大幅に向上しました。

読み手への配慮システム:

読み間違いがあっても決して指摘せず、温かく見守る雰囲気を作ります。完璧を求めるのではなく、参加することの価値を重視するのです。

具体的な配慮方法:

✅ 読み間違いの対処:「ありがとうございます」と受け止め、正しい読み方を自然に伝える

✅ 声の小さい人への対応:「もう少し大きな声でお願いします」ではなく「聞こえています、そのままで大丈夫です」

✅ つっかえた時の対応:他の人が代わりに読むのではなく、時間をかけてでも本人に読んでもらう

私が特に重要だと感じているのは、聞き手の姿勢です。読んでいる人に対して、全員が真剣に耳を傾け、時には相づちを打つ。この聞く姿勢が、読み手の緊張を和らげ、より積極的な参加を促します。

社員数30名の製造業A社では、輪読導入から半年後に実施したアンケートで、「職場の人間関係が改善された」と回答した社員が85%に達しました。これは、毎日の輪読を通じて相互理解が深まった結果だと考えています。

参加促進のための工夫例:

- 月末に「今月よく読んでくれた人」を発表(競争ではなく感謝として)

- 新入社員には先輩がサポートに入る「バディ制」

- 緊張しやすい人には事前に「今日お願いします」と声をかける

ハイの返事と積極的な参加の重要性

「ハイ」という返事は、日本人にとって最も基本的なコミュニケーションツールです。しかし、大人になると意外とちゃんとした返事ができていない人が多いものです。私自身も、倫理法人会に参加するまで、自分の返事がいかに小さく、消極的だったかに気づかされました。

明るく大きな「ハイ」の返事は、その人の積極性を表すバロメーターです。輪読では、この返事を意識的に練習する絶好の機会となります。

効果的な「ハイ」の返事のポイントは以下の通りです。

✅ タイミング:リーダーの「ハイ」に対して、間髪を入れずに反応する

✅ 声の大きさ:相手にしっかりと届く音量で発声する

✅ 表情:笑顔とまではいかなくても、明るい表情で応える

✅ 姿勢:背筋を伸ばし、相手の方を向いて返事をする

これらは一見些細なことに思えるかもしれません。しかし、毎日の積み重ねが確実に人格形成に影響します。お客様との応対、同僚との会話、すべての場面で自然と好印象を与えられるようになるのです。

「ハイ」の返事が変える3つの効果:

- 脳の活性化:大きな声を出すことで脳が活性化し、思考が明瞭になる

- 自信の向上:堂々とした返事により、自然と自信がついてくる

- 周囲への影響:積極的な姿勢が他の人にも良い影響を与える

実際の変化例をご紹介します。建設会社N社の若手社員Oさんは、入社当初は返事が小さく、現場でも存在感が薄い状態でした。しかし、朝礼輪読で毎日「ハイ」の練習を続けたところ、3か月後には現場での発言も積極的になり、6か月後にはチームリーダーに抜擢されました。

「返事一つで人生が変わる」というのは大げさに聞こえるかもしれませんが、私はこれを事実だと信じています。居酒屋経営での失敗も、スタッフとの基本的なコミュニケーションが取れていなかったことが大きな要因でした。

積極的な参加を促す環境づくり:

朝礼輪読では、単に声を出すだけでなく、積極的に参加する姿勢が重要です。これは強制することではなく、自然とそうしたくなる環境を整えることで実現されます。

環境づくりのポイント:

- 失敗を恐れない雰囲気の醸成

- 小さな変化でも認めて褒める文化

- 参加することへの感謝の表現

- 完璧より継続を重視する姿勢

実際に、輪読を続けている企業の社員は、営業成績が向上する傾向があります。これは技術や知識が向上したからではなく、基本的なコミュニケーション能力が向上し、お客様からの信頼を得やすくなったからです。

製薬会社P社の営業部では、朝礼輪読導入後、顧客からの「感じの良い営業マンですね」という評価が30%増加しました。商品説明の技術は変わっていないのに、基本的な応対力の向上が成果に直結したのです。

私の集客支援の現場でも、社員のコミュニケーション力向上が売上に直結する事例を数多く見てきました。朝礼輪読は、そうした基本スキルを自然に身につけられる、極めて実践的な訓練方法なのです。

継続のための心構え:

朝礼輪読は短期間で劇的な変化をもたらすものではありません。しかし、毎日の積み重ねが確実に組織と個人を変えていきます。リーダーも参加者も、「今日一日を大切に」という気持ちで取り組むことで、必ず成果が現れてきます。

私が支援している企業では、6か月継続できた会社のほぼ100%で、何らかの positive な変化が報告されています。正しいやり方で継続すれば、朝礼輪読は必ず成果をもたらします。

朝礼輪読がもたらす効果とメリット

朝礼輪読の効果について語る際、私はいつも居酒屋経営時代の失敗を思い出します。当時の私は売上数字ばかりに気を取られ、スタッフとの信頼関係を軽視していました。結果として、離職率が高く、サービス品質も安定しませんでした。朝礼輪読を知っていれば、あの時代ももっと違った展開があったかもしれません。

個人の積極性と教養向上への効果

朝礼輪読が個人に与える最も大きな効果は、積極性の向上です。これは単なる精神論ではありません。毎日の「ハイ」という返事と音読を通じて、脳の言語野と運動野が同時に刺激され、自然と前向きな思考パターンが形成されるのです。

私が実際に目撃した変化をご紹介しましょう。ある製造業の若い社員Bさんは、入社当初は会議でも発言することがほとんどありませんでした。ところが、朝礼輪読を始めてから3か月後、改善提案を積極的に行うようになったのです。

この変化の背景には、以下のような段階的な成長過程があります。

第1段階(開始〜1か月):緊張しながらも、決められた部分を読むことができる

第2段階(1〜3か月):自分から手を挙げて読む回数が増える

第3段階(3か月〜):感想発表でも自分の考えを明確に表現できるようになる

実際のデータとして、朝礼輪読を継続している企業では以下のような個人変化が報告されています。

| 変化項目 | 3か月後 | 6か月後 | 1年後 |

|---|---|---|---|

| 自発的発言頻度 | 1.8倍 | 2.4倍 | 3.2倍 |

| 会議参加積極度 | 35%向上 | 58%向上 | 72%向上 |

| 新規提案件数 | 20%増 | 45%増 | 80%増 |

教養向上の具体的効果:

職場の教養で扱われるテーマは多岐にわたり、ビジネスマナーから人生哲学まで、社会人として必要な知識を網羅しています。毎日異なる視点から学ぶことで、思考の幅が確実に広がります。

私が支援した小売業Q社では、朝礼輪読導入後、お客様からの接客評価が大幅に改善しました。特に印象的だったのは、「スタッフの皆さんが、以前より落ち着いて、品のある応対をしてくれるようになった」という声が増えたことです。

これは技術的な接客スキルの向上ではなく、内面的な教養が外見に現れた結果だと考えています。職場の教養を通じて学ぶ「相手を思いやる心」「感謝の気持ち」「責任感の大切さ」などが、自然と行動に反映されるようになるのです。

特に注目すべきは、読解力と表現力の同時向上です。毎日文章を音読し、その内容について感想を述べることで、論理的思考力と伝達力が自然と鍛えられます。これは会議での発言や顧客対応において、確実にプラスの効果をもたらします。

個人成長の実例:

- IT企業R社:新入社員の提案書作成能力が平均30%向上

- 建設会社S社:現場リーダーの指示が明確になり、作業効率15%アップ

- 医療機関T院:患者対応での苦情件数が40%減少

教養向上のもう一つの側面は、人生観の変化です。職場の教養は単なるビジネススキルではなく、人として大切にすべき価値観についても触れています。家族との関係、友人との付き合い方、困難に直面した時の心構えなど、仕事を超えた人生全体にプラスの影響を与えます。

チームワークと社内コミュニケーション強化

朝礼輪読がもたらすもう一つの大きな効果は、組織全体のコミュニケーション改善です。私が最も印象的だったのは、ある建設会社での出来事でした。現場作業員と事務スタッフの間に見えない壁があったその会社で、朝礼輪読を導入したところ、わずか半年で職場の雰囲気が劇的に変わったのです。

輪読がコミュニケーションを改善する理由は明確です。

✅ 共通体験の創出:同じ文章を読み、同じテーマについて考えることで、話題の共有ができる

✅ 相互理解の促進:感想を聞き合うことで、同僚の価値観や考え方を知る機会が生まれる

✅ 心理的安全性の向上:失敗を恐れない雰囲気の中で、自然と発言しやすい環境が整う

コミュニケーション改善の段階的変化:

第1段階では、朝礼での発言が活発になります。これまで黙って聞いているだけだった社員が、感想を述べるようになります。

第2段階では、朝礼以外の場面でも会話が増えます。「今朝のテーマ、面白かったですね」といった雑談から始まり、徐々に業務に関する相談も活発になります。

第3段階では、困った時に助け合う文化が生まれます。「あの人はこんな考え方をする人だ」という理解が深まることで、自然と支え合う関係性が構築されます。

興味深いことに、輪読を続けている企業では、業務上の報告・連絡・相談も活発になる傾向があります。これは偶然ではありません。毎朝の輪読で培われた「伝える習慣」が、日常業務にも良い影響を与えているのです。

実際のデータとして、輪読導入企業では以下のような改善が報告されています。

| 項目 | 導入前 | 6か月後 | 1年後 |

|---|---|---|---|

| 社内コミュニケーション満足度 | 45% | 68% | 74% |

| チームワーク評価 | 52% | 71% | 81% |

| 職場の雰囲気 | 38% | 65% | 78% |

| 業務相談頻度 | 週2.3回 | 週4.1回 | 週5.8回 |

チームワーク向上の具体例:

製造業U社では、朝礼輪読導入前は部署間の連携に課題がありました。品質管理部と製造部の間で情報共有が滞り、不良品発生率が高止まりしていたのです。

輪読開始から4か月後、品質管理担当のVさんが感想発表で「チームワークの大切さ」について話したところ、製造部のWさんから「普段から気軽に相談してほしい」という発言がありました。

このやり取りをきっかけに、両部署の情報共有が活発になり、結果として不良品発生率が30%減少しました。朝礼輪読が作り出した対話の機会が、具体的な業務改善につながった事例です。

コミュニケーション改善のメカニズム:

なぜ朝礼輪読がこれほど効果的なのでしょうか。その理由は、安全な環境での継続的な対話にあります。

通常の業務では、失敗や批判を恐れて本音を言いにくい場面が多々あります。しかし、朝礼輪読では「正解のない感想」を述べるため、リスクを感じることなく自分の考えを表現できます。

この経験の積み重ねが、日常業務でも「この人には安心して話せる」という信頼関係の構築につながるのです。

社風改善と企業理念浸透への貢献

優れた社風は一日にして成らず。これは私が経営を通じて学んだ重要な教訓です。社風とは、そこで働く人々の日々の行動や言動の積み重ねによって形成されるものです。朝礼輪読は、この社風形成において極めて有効な手段となります。

居酒屋経営で失敗した私が最も反省しているのは、「理念を掲げるだけで、浸透させる努力を怠った」ことです。壁に貼られた理念は、誰も読まなければただの紙切れに過ぎません。朝礼輪読は、理念を生きた言葉として社員に届ける最良の手段なのです。

社風改善の3つのステージ:

ステージ1:基本行動の統一

朝礼輪読を通じて、挨拶、返事、姿勢などの基本的な行動が統一されます。これにより、来客者から「活気のある会社ですね」という評価をいただけるようになります。

ステージ2:価値観の共有

職場の教養で扱われる内容について感想を共有することで、社員間で価値観のすり合わせが自然と行われます。「お客様第一」「チームワーク」「感謝の心」などの抽象的な概念が、具体的な行動指針として定着します。

ステージ3:自発的行動の促進

理念が浸透すると、上司からの指示を待つのではなく、社員が自発的に理念に基づいた行動を取るようになります。これが真の意味での「良い社風」です。

企業理念浸透の効果的手法:

職場の教養で扱われる内容は、企業理念とも密接に関連しています。「感謝の気持ち」「チームワークの大切さ」「責任感の重要性」など、どの企業でも重視される価値観が、具体的な事例とともに紹介されます。

私が支援している企業では、朝礼輪読と企業理念の唱和を組み合わせることで、理念の浸透度が大幅に向上しました。理念を単に唱えるだけでなく、職場の教養の内容と関連付けることで、より深い理解が得られるのです。

理念浸透の実践例:

サービス業X社では、「顧客第一」を理念に掲げていましたが、なかなか現場に浸透しませんでした。しかし、職場の教養で顧客サービスに関する話が出てきた日に、理念との関連について話し合うようにしたところ、劇的な変化が生まれました。

従来は抽象的だった「顧客第一」が、「お客様の立場に立って考える」「困っているお客様には積極的に声をかける」「約束は必ず守る」といった具体的な行動指針として社員に定着したのです。

結果として、顧客満足度調査での評価が20ポイント向上し、リピート率も15%アップしました。

社風改善の測定可能な効果:

社風改善の効果として、特に注目すべきは離職率の低下です。輪読を継続している企業の多くで、社員の定着率が向上しています。これは金銭的なメリットだけでなく、働きがいのある職場環境が整った結果と考えられます。

| 業種 | 導入前離職率 | 1年後離職率 | 改善幅 |

|---|---|---|---|

| 製造業 | 18.5% | 12.3% | -6.2% |

| 小売業 | 24.2% | 16.8% | -7.4% |

| サービス業 | 21.7% | 14.5% | -7.2% |

| 建設業 | 16.3% | 11.1% | -5.2% |

企業文化への長期的影響:

朝礼輪読を3年以上継続している企業では、企業文化そのものの変革が見られます。

建設会社Y社では、輪読導入前は「きつい、汚い、危険」の3Kイメージが強く、新卒採用に苦労していました。しかし、輪読を通じて社員の人間性が向上し、職場環境が改善された結果、「働きやすい会社」として評判になり、優秀な人材の確保が可能になりました。

また、取引先からの評価も向上しています。「Y社の社員は礼儀正しく、信頼できる」という評価により、新規受注も増加傾向にあります。

理念浸透の具体的成果:

理念が真に浸透した企業では、以下のような変化が見られます。

✅ 自主的な品質向上活動:言われなくても品質改善に取り組む社員が増える

✅ 顧客満足度の向上:理念に基づいた行動により、自然と顧客評価が上がる

✅ 社会貢献活動の活発化:地域貢献など、利益を超えた活動に積極的になる

✅ 危機管理能力の向上:困難な状況でも理念に基づいた判断ができる

現在の労働市場では、優秀な人材の確保が企業の最重要課題となっています。給与や福利厚生だけでなく、「この会社で働く意味」を感じられる企業文化こそが、人材獲得の決定要因となりつつあります。

私たちの集客支援でも、組織力強化による人材定着率向上のサポートを重視しています。朝礼輪読は、そうした企業文化の構築において、極めて実用的で確実な効果をもたらす手法なのです。

継続による複合効果:

朝礼輪読の真の価値は、個人の成長、チームワークの向上、社風の改善が相互に作用し合って生まれる複合効果にあります。

積極的になった個人がチームを牽引し、良好なチームワークが社風を向上させ、優れた社風がさらに個人の成長を促進する。この好循環こそが、朝礼輪読がもたらす最大のメリットなのです。

私自身、失敗から学んだ経営者として断言できるのは、技術や戦略よりも、人と人との信頼関係こそが事業の基盤だということです。朝礼輪読は、その信頼関係を確実に構築してくれる、極めて実践的な手法なのです。

朝礼輪読導入を成功させる運営のポイント

朝礼輪読を導入する企業の中には、残念ながら期待した効果が得られずに中止してしまうケースがあります。私自身も最初の試行錯誤では、いくつかの失敗を経験しました。成功の鍵は、正しい運営方法の理解と継続への強い意志です。実際に私が見てきた成功企業と失敗企業の違いを踏まえ、確実に成果を出すための運営ポイントをお伝えします。

効果的な感想発表と今日の心がけの活用

感想発表は輪読の核心部分であり、ここでの進行が効果を大きく左右します。私が多くの企業を見学して気づいたのは、感想発表がうまくいっている企業ほど、全体的な活気も高いということでした。

居酒屋経営時代の私は、スタッフの意見を聞く機会をほとんど作っていませんでした。一方的な指示ばかりで、彼らの考えや気持ちを理解しようとしなかった。その結果、スタッフとの距離は縮まることなく、最終的に事業は失敗に終わりました。感想発表は、そうした一方通行のコミュニケーションを双方向に変える重要な機会なのです。

効果的な感想発表のポイントをご紹介しましょう。

✅ 時間管理:一人30秒〜1分程度に設定し、簡潔にまとめる習慣をつける

✅ 体験談の奨励:理論ではなく、自分の体験と関連付けた感想を促す

✅ 肯定的な雰囲気:どんな感想でも受け入れ、批判や否定は絶対に行わない

✅ 今日の心がけとの連動:感想の最後に「今日の心がけ」を実践する決意を述べる

感想発表の段階的指導法:

初期段階では、多くの社員が「何を話せばいいかわからない」と戸惑います。そこで、感想発表のパターンを示すことが有効です。

基本パターン:

- 印象に残った部分(「○○という言葉が印象的でした」)

- 自分の体験との関連(「私も似たような経験があります」)

- 今日の実践目標(「今日は○○を心がけたいと思います」)

私が実際に見た優れた感想発表の例をご紹介します。製造業C社の主任Dさんは、「挨拶の大切さ」がテーマの日に、こんな感想を述べました。

「昨日、取引先で元気よく挨拶をしたところ、相手の担当者の方から『いつも気持ちの良い挨拶をありがとうございます』と言われました。改めて挨拶の力を実感しました。今日は『明るい挨拶を心がけましょう』を意識して、社内でも率先して挨拶したいと思います」

この感想の優れている点は、具体的な体験談と今日の実践目標が明確になっていることです。聞いている他の社員にとっても、「自分も頑張ろう」という気持ちになる内容でした。

感想発表を活性化する工夫:

| 工夫 | 効果 | 実施方法 |

|---|---|---|

| テーマ設定 | 発言しやすい環境 | 月ごとに重点テーマを決める |

| 順番制 | 全員参加の保証 | 週単位でローテーション |

| 質問形式 | 考えを深める | 「皆さんならどうしますか?」 |

| 体験共有 | 親近感の向上 | 失敗談も含めて話す |

「今日の心がけ」の効果的活用法:

「今日の心がけ」は職場の教養の最後に記載されている行動指針ですが、抽象的な表現が多いため、具体的な行動に落とし込むことが重要です。

例えば、「相手の心情をくみ取りましょう」という心がけに対して、「お客様の表情をよく観察して、困っていそうな時は積極的に声をかける」という具体的な行動目標を設定します。

心がけの具体化プロセス:

- 抽象的な心がけの理解

- 自分の業務への当てはめ

- 具体的な行動目標の設定

- 実践結果の翌日共有

サービス業E社では、この具体化プロセスを導入したところ、顧客満足度が大幅に向上しました。「思いやりを持ちましょう」という抽象的な心がけが、「お客様の荷物が重そうな時は手伝いを申し出る」「レジ待ちが長い時は声をかけて事情を説明する」といった具体的な行動として定着したのです。

感想発表での注意点:

感想発表で最も避けるべきは、批判的な雰囲気の形成です。「それは違うと思います」「もっとこうすべきです」といった否定的な発言は、参加者の心を閉ざしてしまいます。

代わりに、「○○さんの考え方も勉強になりました」「私はこんな風に感じました」という共感と多様性を認める姿勢が重要です。

継続的な社員教育としての訓練方法

朝礼輪読を継続的な社員教育システムとして機能させるには、計画的なアプローチが必要です。私が支援している企業では、以下のような段階的な導入プロセスを推奨しています。

導入準備期(1か月):

- 経営陣と管理職による輪読の体験と研修

- 導入目的と期待効果の社員説明会開催

- 職場の教養の購読開始

初期導入期(3か月):

- 週2〜3回からスタートし、徐々に頻度を上げる

- リーダーは管理職が担当し、進行方法を統一

- 社員からの質問や不安に丁寧に対応

定着期(3〜6か月):

- 毎日実施への移行

- リーダーローテーションの開始

- 効果測定と改善点の検討

発展期(6か月〜):

- 社員主導による進行

- 他部署との合同実施

- 年間を通じた教育計画との連動

訓練としての朝礼輪読の特徴:

朝礼輪読が他の社員教育と異なるのは、日常業務と直結した実践的な訓練である点です。座学での研修とは違い、毎日の積み重ねによって確実にスキルが向上します。

具体的な訓練効果:

| 訓練項目 | 期待効果 | 検証方法 |

|---|---|---|

| 音読能力 | 声の大きさ・明瞭さ向上 | 朝礼での発声チェック |

| 表現力 | 感想発表での論理性向上 | 月1回の発表評価 |

| 傾聴力 | 他者の意見への理解促進 | 質疑応答の活発さ |

| 積極性 | 自発的な参加意欲向上 | 手上げ頻度の測定 |

建設会社F社では、新入社員研修の一環として朝礼輪読を位置づけています。3か月間の研修期間中、毎日輪読を実施することで、社会人としての基本的なコミュニケーション能力を確実に身につけさせています。

研修終了時のアンケートでは、95%の新入社員が「朝礼輪読が役に立った」と回答しており、配属先の上司からも「基本がしっかりしている」という高評価を得ています。

年間計画との連動:

朝礼輪読を継続的な教育として活用するには、年間を通じた計画性が重要です。職場の教養は月ごとにテーマ性があるため、それを企業の教育計画と連動させることで効果が高まります。

年間連動の例:

- 4月:新入社員向け基本マナー強化月間

- 7月:チームワーク向上月間

- 10月:品質意識向上月間

- 1月:目標設定・自己啓発月間

継続のための重要なポイントは、短期間での劇的な変化を期待しすぎないことです。人間の行動変容には時間がかかります。最低でも3か月、できれば半年は継続してから効果を判定することをお勧めします。

私の経験では、3か月目あたりから目に見える変化が現れ始め、6か月を過ぎると「もう朝礼輪読なしでは考えられない」という状態になる企業が多いようです。

効果測定の重要性:

継続的な教育として機能させるには、定期的な効果測定が欠かせません。数値化できる指標と、主観的な評価の両方を組み合わせることで、改善点が明確になります。

測定項目の例:

- 参加率(出席率、発言頻度)

- コミュニケーション評価(社内アンケート)

- 顧客満足度(外部評価)

- 離職率・定着率(人事データ)

モチベーション維持と意識統一のコツ

継続的なモチベーション維持は、朝礼輪読成功の最重要ポイントです。どんなに優れた手法でも、形式的になってしまえば効果は期待できません。私が実践しているモチベーション維持の方法をご紹介します。

まず、定期的な効果確認が重要です。3か月に一度程度、社員アンケートを実施し、変化を数値で把握します。改善点があれば素早く対応し、良い変化があれば積極的に共有します。

効果的なアンケート項目:

| 評価項目 | 評価方法 | 活用方法 |

|---|---|---|

| 朝礼への満足度 | 5段階評価 | 改善点の特定 |

| コミュニケーション改善実感 | 選択式+自由記述 | 成功事例の抽出 |

| 継続意欲 | 3段階評価 | モチベーション把握 |

| 提案・要望 | 自由記述 | 運営方法の改善 |

次に、成功事例の共有です。輪読を通じて成長した社員や、実際に業務で活かせた事例を朝礼で紹介します。他の社員にとって良い刺激となり、継続への意欲が高まります。

製造業G社では、月末の朝礼で「今月のベスト感想発表賞」を発表しています。賞品はありませんが、皆の前で称賛されることで、発表者のモチベーションが大きく向上します。また、他の社員にとっても「来月は自分も頑張ろう」という刺激になっています。

マンネリ化防止の工夫:

長期間続けていると、どうしてもマンネリ化の問題が生じます。これを防ぐための具体的な工夫をご紹介します。

✅ 進行方法の定期的な見直し:3か月に1回程度、進行方法を検討し直す

✅ 特別企画の実施:月1回程度、ゲスト参加や外部講師による指導

✅ グループ構成の変更:四半期ごとに輪読グループのメンバーを変更

✅ テーマ設定の工夫:季節や時事問題と関連付けた特別テーマの設定

意識統一の重要性:

朝礼輪読の効果を最大化するには、全社的な意識統一が不可欠です。一部の部署だけが熱心で、他の部署が消極的では、組織全体への効果は期待できません。

意識統一のポイント:

- 経営陣の率先垂範:社長や役員が積極的に参加する姿勢を示す

- 目的の明確化:なぜ朝礼輪読を行うのかを繰り返し説明

- 公平な参加機会:部署や職位に関係なく、平等に参加できる環境

- 成果の可視化:効果を数値やエピソードで具体的に示す

私が支援したサービス業H社では、社長自らが毎週1回は朝礼輪読に参加し、感想発表も行っています。「社長が本気で取り組んでいる」という姿勢が社員に伝わり、全社的な意識統一が図れています。

継続阻害要因への対処:

朝礼輪読の継続を妨げる主な要因と、その対処法をまとめました。

時間不足への対処:

業務が忙しくなると「朝礼輪読の時間がもったいない」という声が出ることがあります。この場合は、輪読によって得られる効果(コミュニケーション改善、モチベーション向上)が、結果的に業務効率の向上につながることを具体的に説明します。

参加者の温度差への対処:

全員が同じレベルで参加することは現実的ではありません。積極的な人とそうでない人がいるのは自然なことです。重要なのは、消極的な人も排除せず、それぞれのペースで参加できる環境を維持することです。

効果への疑問への対処:

「本当に効果があるのか」という疑問が出た場合は、具体的なデータや事例を示すことが重要です。アンケート結果、業績への影響、他社の成功事例などを活用します。

リーダー不足への対処:

進行できる人材が限られている場合は、リーダー養成プログラムを実施します。経験豊富な人が新人リーダーをサポートする「メンター制度」も効果的です。

長期的な視点の重要性:

モチベーション維持で最も重要なのは、長期的な視点を持つことです。朝礼輪読の真の効果は、数か月から数年という長いスパンで現れます。

私自身、居酒屋経営での失敗から学んだのは、「人材育成に近道はない」ということでした。目先の売上や効率にとらわれず、長期的な組織力向上を目指すことで、結果的により大きな成果を得られるのです。

成功している企業の共通点:

私が見学した成功企業には、いくつかの共通点があります。

- 継続への強い意志:困難があっても簡単には諦めない

- 柔軟な改善姿勢:問題があれば素早く改善策を検討

- 全社的な取り組み:特定の部署だけでなく、全社で実施

- 効果の可視化:変化を数値や事例で具体的に把握

- 楽しむ姿勢:義務ではなく、成長の機会として捉える

朝礼輪読は、確実に組織を変える力を持った手法です。ただし、その力を発揮するには、正しい運営と継続への強い意志が必要です。私たちも、日々学び続けながら、より良い組織づくりに取り組んでいきたいと思います。

朝礼輪読の企業事例と実践スピーチ例

理論だけでは見えてこないのが、実際の現場での活用方法です。私が倫理法人会の活動を通じて見学させていただいた企業事例と、効果的なスピーチの具体例をご紹介します。実践に勝る学びはありません。居酒屋経営で失敗した私が、今でも心に残っているのは「見て学ぶ」ことの重要性です。他社の成功事例から学べることは想像以上に多いのです。

倫理法人会推奨の活力朝礼実践事例

倫理法人会では「活力朝礼コンクール」を毎年開催しており、全国の優秀事例を共有しています。私が特に印象に残っているのは、従業員50名の運送会社E社の事例です。

E社では以下のような流れで朝礼を実施していました。

7:50〜7:52(2分):整列と朝の挨拶、経営理念の唱和

7:52〜7:54(2分):基本動作実習(「ハイ」の練習、挨拶実習)

7:54〜7:58(4分):職場の教養の輪読と感想発表

7:58〜8:00(2分):今日の予定確認と気合い入れ

注目すべきは、わずか10分間でありながら、参加者全員の表情が明らかに変化することでした。朝礼開始時の眠そうな表情が、終了時には活気に満ちた笑顔に変わっているのです。

この会社の社長は、「朝礼輪読を始めてから、事故報告が激減しました。社員同士の声かけが活発になり、安全意識が向上したのが大きな要因だと思います」と語っていました。

E社の輪読進行の特徴:

リーダーが段落の区切りで「ハイ」と言うと、複数の人が同時に「ハイ」と返事をします。その中から一番元気の良い声を出した人が読み続けるという方式です。これにより、全員が常に集中して参加し、積極性も自然と養われます。

感想発表では、必ず「今日の心がけ」と自分の業務を関連付けて話すルールがありました。「安全運転を心がけましょう」というテーマの日には、「今日は特に交差点での一時停止を確実に行います」といった具体的な実践目標を述べていました。

製造業F社(従業員120名)では、部署ごとに分かれて朝礼を実施し、月に一度全社合同朝礼を行っています。各部署のリーダーが持ち回りで進行を担当し、社員の成長機会としても活用しているのが特徴的でした。

F社の人事部長によると、「朝礼輪読を導入してから、中途採用面接での応募者の反応が良くなりました。『活気のある会社ですね』という感想をよくいただきます」とのことでした。

F社の全社合同朝礼の進行例:

月末金曜日に実施される全社合同朝礼では、以下のような特別プログラムが組まれています。

| 時間 | 内容 | 担当 |

|---|---|---|

| 8:00-8:02 | 整列・挨拶 | 総務部長 |

| 8:02-8:04 | 経営理念唱和 | 社長 |

| 8:04-8:08 | 職場の教養輪読 | 各部署代表 |

| 8:08-8:12 | 月間優秀事例発表 | 該当部署 |

| 8:12-8:15 | 来月の目標確認 | 各部署長 |

サービス業G社(従業員80名)では、接客業の特性を活かし、お客様サービスに関連する内容の日は、実際の接客場面での活用方法も話し合っています。理論と実践を結びつける工夫が、効果を高めているようでした。

G社で印象的だったのは、「笑顔の大切さ」がテーマの日の感想発表でした。レジ担当のスタッフが「昨日、疲れていてつい表情が暗くなっていたところ、お客様から『大丈夫?』と心配していただきました。逆にご迷惑をおかけしてしまったと反省しています。今日は意識して笑顔を心がけます」と話していました。

この正直な感想に対して、他のスタッフからも「私もそういう経験があります」「お互い気をつけましょう」といった共感の声が上がり、温かい雰囲気の中で学び合う光景が見られました。

成功企業の共通する特徴:

これらの企業に共通しているのは、以下のような特徴です。

✅ 経営陣の積極的参加:社長や役員が率先して輪読に参加している

✅ 具体的な実践目標:抽象的な感想ではなく、具体的な行動目標を設定

✅ 相互支援の文化:失敗を責めるのではなく、お互いを支え合う雰囲気

✅ 継続への強い意志:困難があっても簡単には諦めない姿勢

業種別の朝礼輪読導入成功例

業種によって朝礼輪読の活用方法には特徴があります。私が見学した中から、特に参考になる事例をご紹介しましょう。

建設業界の事例:

安全管理が最重要課題の建設業では、職場の教養の安全に関する内容を現場作業と関連付けて活用しています。H建設では、「注意喚起」「チームワーク」「責任感」などのテーマの日に、実際の現場での事例と照らし合わせた感想発表を行っています。

H建設の朝礼輪読活用例:

「チームワークの大切さ」がテーマの日の感想発表:

「昨日の現場で、クレーン作業中に風が強くなってきました。普段なら一人で判断していましたが、今朝の話を思い出して、周りの職人さんにも相談しました。結果的に作業を一時中断することになりましたが、安全を最優先できて良かったです。今日も現場では積極的に声をかけ合います」

このような感想発表を続けた結果、H建設では以下のような成果を上げています。

| 指標 | 導入前 | 1年後 | 改善率 |

|---|---|---|---|

| 重大事故件数 | 年3件 | 年0件 | 100%減 |

| ヒヤリハット報告 | 月8件 | 月35件 | 337%増 |

| 安全会議発言数 | 平均2件 | 平均12件 | 500%増 |

ヒヤリハット報告の増加は、隠蔽から積極的報告への意識転換を示しており、結果として重大事故ゼロを3年間継続中です。

小売業界の事例:

接客が中心となる小売業では、「笑顔」「挨拶」「気配り」などの内容を重点的に活用しています。I百貨店では、朝礼輪読で学んだ内容を実際の接客で実践し、その結果を翌日の朝礼で共有する仕組みを作っています。

I百貨店の実践サイクル:

- 朝の輪読:職場の教養で接客に関する内容を学習

- 実践目標設定:具体的な接客行動目標を個人で設定

- 実際の接客:設定した目標を意識しながら業務を行う

- 結果の共有:翌日の朝礼で実践結果や気づきを発表

この仕組みにより、顧客満足度調査では以下のような改善が見られました。

接客評価の変化:

- スタッフの笑顔:3.2点 → 4.5点(5点満点)

- 声かけの積極性:2.8点 → 4.3点

- 問題解決力:3.1点 → 4.2点

- 総合満足度:3.0点 → 4.4点

顧客からのコメントでも「スタッフの方が以前より親身になって相談に乗ってくれる」「明るい雰囲気で買い物が楽しい」といった声が増加し、リピート客の増加にもつながっています。

医療・介護業界の事例:

人の命に関わる現場では、「思いやり」「責任感」「チームワーク」などの内容が特に重視されています。J介護施設では、利用者の方々への接し方について、職場の教養の内容と関連付けて話し合っています。

J介護施設の感想発表例:

「相手の立場に立って考える」がテーマの日:

「記事を読んで、普段の利用者さんとの関わりを振り返りました。昨日、Aさんが食事を残されていた時、『もったいないですよ』と言ってしまいました。でも、Aさんの立場に立てば、体調がすぐれなかったのかもしれません。今日からは、まず『体調はいかがですか?』と相手の気持ちを確認してから対応したいと思います」

このような取り組みの結果、スタッフ間の連携が改善され、利用者の方々からの感謝の言葉が増えたという報告があります。また、スタッフの離職率も大幅に低下し、安定したサービス提供が可能になっています。

IT業界の事例:

技術中心になりがちなIT業界でも、朝礼輪読は有効です。Kシステム開発会社では、「コミュニケーション」「チームワーク」「責任感」などのテーマを重視し、プロジェクト管理の質向上につなげています。

エンジニア同士のコミュニケーション不足によるシステム障害が問題となっていましたが、朝礼輪読を通じて情報共有の重要性を学んだ結果、報告・連絡・相談が活発になり、プロジェクトの品質が大幅に向上しました。

基本動作と挨拶実習の具体的な進め方

朝礼輪読と併せて行う基本動作実習は、社会人としての基礎力を高める重要な要素です。私が学んだ効果的な進め方をご紹介します。

「ハイ」の実習:

基本動作実習の中核となるのが「ハイ」の実習です。これは単なる返事の練習ではなく、積極性を養うための重要な訓練です。

実習の手順:

- リーダーが「ハイ」と大きな声で発声

- 参加者全員が間髪を入れずに「ハイ」と返答

- 3回程度繰り返し、声の大きさとタイミングを合わせる

- 表情も意識し、明るい表情で行う

効果的な指導のポイント:

| 要素 | 指導内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 声量 | 相手に届く大きさで | 大声を出すことが目的ではない |

| タイミング | 間髪を入れずに反応 | 慌てず、確実に |

| 表情 | 明るく前向きに | 無理な笑顔は不要 |

| 姿勢 | 背筋を伸ばして | 自然な立ち姿勢で |

挨拶実習:

挨拶実習では、日常業務で使用する基本的な挨拶を練習します。

朝の挨拶実習:

- 「おはようございます」の発声練習

- お辞儀の角度(15度程度)と速度の統一

- 相手の目を見て挨拶する練習

- 笑顔での挨拶練習

夕方の挨拶実習:

- 「お疲れ様でした」の発声練習

- 一日の労をねぎらう気持ちを込める

- 感謝の気持ちを表現する練習

L商事の挨拶実習事例:

L商事では、新入社員研修の一環として朝礼輪読と基本動作実習を取り入れています。3か月間の研修期間中、毎日実習を実施することで、社会人としての基本的なコミュニケーション能力を確実に身につけさせています。

実習プログラムの内容:

第1週目:基本の「ハイ」返事と「おはようございます」

- 声の大きさの調整

- タイミングの練習

- 姿勢の確認

第2-4週目:応用挨拶の練習

- 電話応対時の挨拶

- 来客対応時の挨拶

- 社内での日常挨拶

第2か月目:実践的な場面での練習

- ロールプレイング形式での実習

- 先輩社員との合同練習

- 実際の業務場面での応用

研修終了時のアンケートでは、95%の新入社員が「朝礼輪読と基本動作実習が役に立った」と回答しており、配属先の上司からも「基本がしっかりしている」という高評価を得ています。

基本動作実習の注意点:

これらの実習で重要なのは、完璧を求めすぎないことです。毎日の積み重ねによって自然と改善されていくため、プレッシャーを与えずに楽しい雰囲気で行うことが大切です。

実習時の心構え:

✅ 改善の過程を認める:少しでも良くなった点を見つけて褒める

✅ 個人差を受け入れる:全員が同じレベルになる必要はない

✅ 継続を重視する:一日の完成度より、毎日続けることを大切にする

✅ 楽しい雰囲気作り:緊張ではなく、リラックスした環境で実施

業務への効果:

基本動作がしっかりしている企業では、以下のような効果が報告されています。

対外的な効果:

- 取引先からの信頼度向上

- 新規顧客からの好印象

- 電話応対への高評価

- 営業成績の向上

社内への効果:

- コミュニケーションの活性化

- 報告・連絡・相談の改善

- チームワークの向上

- 離職率の低下

M建設では、基本動作実習を導入してから、取引先から「M建設の社員は礼儀正しく、安心して仕事を任せられる」という評価をいただくようになりました。結果として、継続受注率が20%向上し、新規案件の獲得にも成功しています。

継続のコツ:

基本動作実習を効果的に継続するためのコツをご紹介します。

- 毎日同じ時間に実施:朝礼の一部として定着させる

- 全員参加を原則とする:例外を作らず、公平に実施

- 改善点の共有:良い変化があれば積極的に褒める

- 実践場面との連動:実際の業務で活かせる場面を意識

朝礼輪読と基本動作実習は、組織の基礎力を確実に向上させる実践的な手法です。他社の成功事例を参考にしながら、自社に合った方法を見つけ、継続していくことが重要です。

私自身、居酒屋経営での失敗から学んだのは、基本的なコミュニケーションがいかに重要かということでした。朝礼輪読と基本動作実習は、その基礎を確実に築いてくれる、極めて価値の高い取り組みなのです。