9/20(土)縁の下の力持ち

九月二十印は「バスの日」です。これは一九〇三年(明治三十六年)のこの印に、京都市で日本初となるバス会社の営業が開始されたことを記念し、日本バス協会が定めました。

バスに関わる仕事で私たちが身近に感じるのは、運転士やバスガイドでしょう。

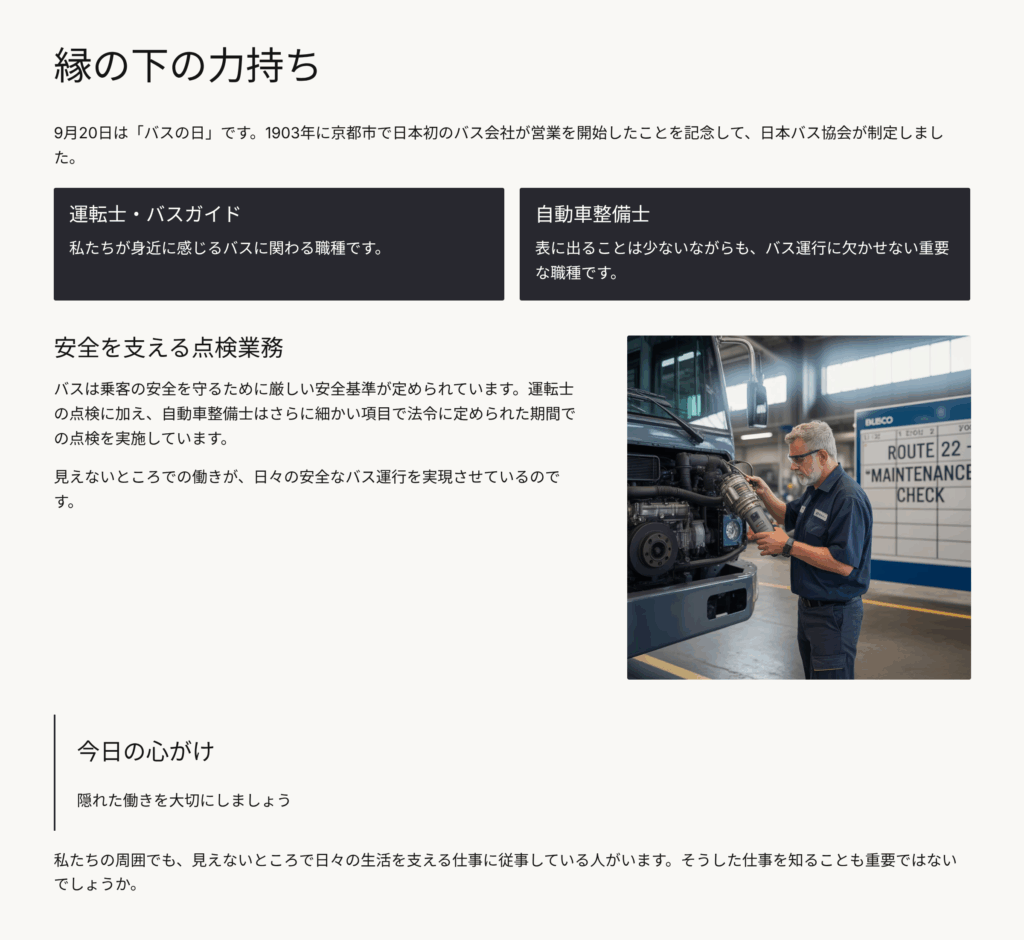

しかし、表に出ることは少ないながらもバスの運行に欠かせない職種の一つが自動車整備士です。

バスは乗客の安全を守るために厳しい安全基準が定められています。運行前後には運転士が点検を行ないますが、自動車整備士はさらに細かい項目数が設けられた点検を法令で定められた期間で実施しています。

点検している様子を見る機会はなかなかありませんが、こうした自動車整備士の働きが日々の安全なバス運行を実現させています。

私たちの周囲でも、見えないところで日々の生活を支える仕事に従事している人がいます。そうした仕事を知ることも重要ではないでしょうか。

今日の心がけ、隠れた働きを大切にしましょう

職場の教養 感想

9月20日は「バスの日」で、1903年に京都で日本初のバス会社が営業を始めたことを記念しています。バスに関わる仕事といえば運転士やガイドが思い浮かびますが、裏方で重要なのが自動車整備士です。整備士は法令に基づいた点検を行い、安全運行を陰で支えています。日常生活においても、表に出ない働きが社会を支えており、そうした存在を知り、尊重することの大切さが説かれています。

この文章を読み、承認欲求について考えさせられました。表舞台に立つ役割は、顧客や周囲から直接「ありがとう」を受け取れます。しかし整備士のような裏方職は、成果が「問題が起きないこと」として現れるため、評価や感謝の言葉が届きにくい。これがモチベーション低下につながるリスクを孕んでいます。

一方で、裏方の人材が持つ「承認欲求」を正しく満たせば、組織は大きな安定性を得られます。単に「ありがとう」を言うだけでは足りません。点検項目の達成を数字で示す、貢献を会議で可視化するなど、“裏の成果を見える化する仕組み”が重要です。万人幸福の栞の第十条「働きは最上の喜び(勤労歓喜)」にもあるように、働くこと自体を尊び、その価値を共有する文化が必要です。

印象に残った一文

「私たちの周囲でも、見えないところで日々の生活を支える仕事に従事している人がいます」

――承認されにくい役割に改めて光を当てる一文です。