樋之津智文さん 講話要約

樋之津智文さん(岡山市南倫理法人会運営委員)は、「経営の原点は経営者の思い」と語り、自身の歩みを通して“素直さ”の大切さを伝えました。大学時代に読書を通じて思索を深め、アパレル業界・会計事務所勤務を経て独立。会計コンサルとして多くの企業を支援する中で、「数字よりも理念が会社を動かす」と実感したといいます。

入社当初は結果が出ず苦しんだ時期もありましたが、「言われたことだけでなく、自ら考え先手を打つ」姿勢に変えたことで道が開けた経験を紹介。これを「守ってよい池を分ける」「先手必勝」の実践だと述べました。

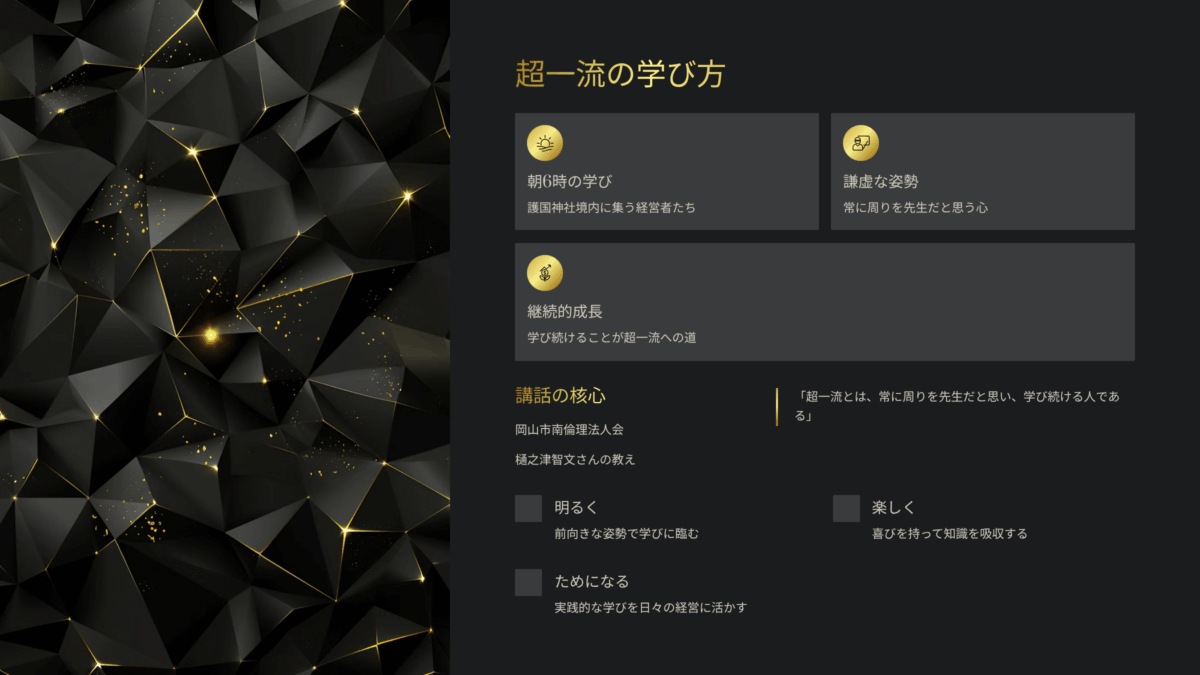

現在は「超一流のビジョン経営」を掲げ、理念と感動を大切にする企業づくりを支援。倫理法人会を「経営者が思いを見つめ直す場」と捉え、「素直な心を持ち続け、常に学び続けることこそ超一流への道」と結びました。

【倫理経営ブログ】「学び続ける者が超一流」──謙虚さが人を育てる

「超一流とは、常に周りを先生だと思い、学び続ける人である」。

岡山市南倫理法人会・樋之津智文さんの講話は、“謙虚に学ぶ心”の尊さを改めて気づかせてくれました。今回は、その学びを自身の経験と重ねて考察します。

学びとは「未熟を認める勇気」

私たちは“超一流”という言葉に「完璧」や「到達点」を連想しがちです。ところが樋之津さんの定義は正反対でした。

それは「未完成を恐れず、常に学び続ける人」。知識を誇るよりも、学ぶ姿勢を手放さない人こそ一流なのだと。

彼の講話の中で印象的だったのは、会計事務所での下積み時代の話です。仕事がなく、上司から「あなたの給料はどこから出せばいいのか」と問われた。

それでも彼は「守ってよい池を分ける」──つまり、指示を待たず自ら行動を起こしたのです。否定されても挑戦を重ねるうちに、信頼が芽生え、結果が出始めた。

この「自ら動く姿勢」こそ、謙虚な学びの実践でした。

知識よりも「素直さ」が人を育てる

彼の本棚には1,000冊を超える本が並んでいるそうです。

しかし彼は「意味が分からなかった本が多い」と笑って語る。

その正直さにこそ、学びの本質があります。

“分からない”を認める素直さ、理解できるまで向き合う粘り。そこに謙虚さが宿るのです。

学びとは、知識を増やすことではなく、「自分の未熟さに気づくこと」。

謙虚さとは、他人に頭を下げる姿勢ではなく、「まだ知らない自分」を受け入れる柔らかい心なのだと思います。

倫理法人会は「思いを見つめ直す場」

樋之津さんは「倫理法人会は、思いを見つめ直す場所」と語りました。

経営者は日々の判断の中で迷い、孤独と向き合う存在です。だからこそ、自分の原点──「何のために働くのか」「誰のために生きるのか」を見つめる時間が必要です。

彼は五穀神社での「沈黙の時間」が、自分を整える大切な時間だったと話します。

静けさの中でこそ聴こえる“素直な自分の声”。

それが、次の行動を生み出す源泉なのでしょう。

謙虚に学び続ける人が、信頼をつくる

謙虚な人は、他人の努力を尊敬できます。

「知っている」より「知ろうとする」姿勢が、人を惹きつけ、信頼を生みます。

経営とは、正解を出す仕事ではなく、問い続ける生き方。時代が変わっても、学び続ける姿勢だけは変わりません。

超一流とは、特別な才能を持つ人ではなく、どんな立場でも素直に学び続ける人。

昨日よりも少しだけ成長したいと願う、その積み重ねの先に“真の一流”があるのだと思います。

まとめの

謙虚に学び続ける心が、人と組織を育てます。

今日も一歩、“超一流の未熟者”として歩みを進めましょう。