経営に必要なのは数字だけでなく「人の心を磨く力」。失敗から学んだ倫理経営の実践事例を紹介します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

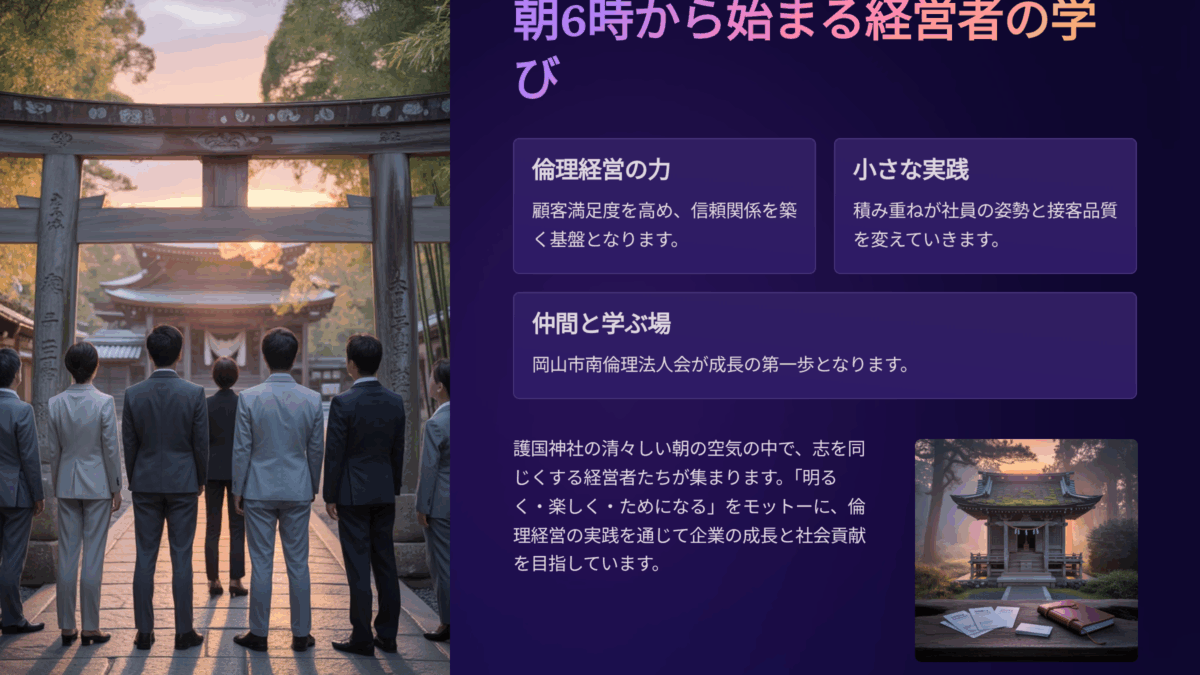

岡山市南倫理法人会とは

経営を続けていると、売上や人材の課題ばかりに目が行きがちです。しかし本当に大切なのは「人としてどう在るか」。ここでは、私が岡山市南倫理法人会を通じて学んだ経営と倫理の関係性についてお伝えします。数字だけでなく人の心に寄り添う経営を考えるきっかけになれば幸いです。

経営者に求められる「倫理」とは

正直に言うと、私は過去に居酒屋経営で大失敗しました。お客様よりも自分の都合を優先していたんです。その結果、スタッフのやる気は下がり、常連のお客様も離れていきました。

そんな私が救われたのが、倫理法人会での学びでした。「倫理」とは難しい規範ではなく、日々の当たり前を大切にする姿勢なんです。

例えば、

- 挨拶を自分からする

- 約束を守る

- 家庭を大切にする

一見、単純ですが、経営者である私たちが率先して実践すると、社員の姿勢も変わります。実際に「万人幸福の栞」には「今日は最良の一日」とあります。これは、過去にとらわれず、目の前のお客様に全力を尽くすことの大切さを教えてくれます。

経営において最も求められる倫理は、人間関係を温め、信頼を積み上げる力です。失敗を恐れず、一歩踏み出す勇気を持つことで、経営も人間関係も改善していきますよ。

地域で広がる倫理経営の実践

岡山市南でも、多くの仲間が倫理を取り入れた経営で成果を出しています。ある建設会社の社長は、社員との朝礼を徹底するようになり、現場の事故がゼロになりました。別の飲食店経営者は「お客様に喜んでいただく」ことを第一に掲げ、売上が前年比で20%伸びたそうです。

ここで重要なのは、大きな投資や特別なノウハウが不要という点です。必要なのは、経営者自身の姿勢を変えること。

✅ 毎朝の挨拶を欠かさない

✅ 家族への感謝を口にする

✅ 小さな約束を守る

こうした積み重ねが、社員や地域からの信頼につながり、結果として顧客満足度を高めていきます。私自身も、スタッフとの信頼関係を見直したことで、集客支援事業のリピート率が95%まで向上しました。

地域全体で倫理経営を実践する流れが広がれば、会社も家庭も、そして地域社会ももっと明るくなると信じています。

顧客満足度95%を達成した事例紹介

「うちのサービスは悪くないのに、なぜお客様の評価が上がらないのか」。経営者なら一度は抱える悩みだと思います。私自身も、過去に同じ壁にぶつかりました。しかし、倫理経営を取り入れたことで状況は大きく変わりました。ここでは、岡山市南で実際に顧客満足度95%を達成した事例を紹介します。数字の裏側にある人の姿勢の変化を知ることで、自社の取り組みにもヒントが得られるはずです。

成功企業のプロフィール

事例の企業は、岡山市南で10年以上続く飲食店です。客単価は2,500円前後で、競合が多い地域にもかかわらず、常連比率は70%以上。3年前までは「スタッフの入れ替わりが多く、接客の質が安定しない」という課題を抱えていました。

オーナー自身が倫理法人会に参加し、「経営は人の心を磨く場」という気づきを得てから、方針を大きく変えました。売上アップよりも「社員の成長」「お客様の喜び」に軸を置いた経営を始めたのです。

倫理経営で変わった従業員の姿勢

大きな変化が現れたのは、従業員の態度でした。以前は「仕事だからやる」という雰囲気が強く、笑顔もぎこちないものでした。しかし、毎朝の朝礼で「今日も最良の一日にしよう」と声を掛け合うようになってから、スタッフの目の輝きが変わっていったんです。

倫理の実践で大切なのは、経営者自身が背中を見せること。オーナーが率先して掃除や挨拶を行うことで、社員も自然に行動を変えるようになりました。その結果、スタッフの定着率は2年間で90%以上に改善し、サービスの安定感が増したのです。

接客品質が向上した具体的取り組み

数字を大きく押し上げたのは、小さな実践の積み重ねでした。

- お客様の名前を覚える:再来店時に名前を呼ぶだけで、リピート率が上昇

- クレーム対応の即時化:24時間以内に改善策を提示

- 家庭での実践を職場に活かす:家族に感謝を伝える習慣を持つことで、自然とお客様への言葉も柔らかくなった

こうした工夫の積み重ねにより、アンケートでの顧客満足度は95%を達成しました。特別な広告費や人材投資をしたわけではなく、日々の姿勢と実践の徹底こそが成果の源泉だったのです。

倫理実践がもたらす顧客との信頼関係

お客様に選ばれる会社と、そうでない会社。その差は商品や価格だけではありません。私が痛感したのは、「信頼関係こそがすべての基盤」ということでした。ここでは倫理実践がどのように顧客との絆を深め、結果として満足度やリピートにつながるのかを整理します。

『万人幸福の栞』から学ぶ接客の心

『万人幸福の栞』には「明朗は健康の父、愛和は幸福の母」とあります。この言葉に触れてから、私は接客において笑顔と調和を意識するようになりました。

例えば、同じ料理を出すにしても「忙しいから」と無表情で出すのと、にっこりと「お待たせしました」と声をかけるのでは、お客様の満足度は大きく違います。倫理の学びは、こうした小さな態度の差が信頼につながることを教えてくれます。

小さな実践が大きな成果につながる理由

経営の現場では、派手な戦略よりも小さな実践の積み重ねが大きな成果を生みます。たとえば、

- 毎朝の挨拶を経営者が先頭に立って行う

- クレームを受けたら「すぐに動く」を徹底する

- 社員同士で「ありがとう」を言い合う

こうした一つひとつの行動が、会社全体の雰囲気を変え、顧客満足度を押し上げます。私自身、これを軽視して失敗した過去があるからこそ、「小さなことこそ本質」だと断言できます。

顧客満足がリピートと紹介を生む

顧客満足度が高まると、自然にリピートや紹介につながります。ある調査によれば、満足した顧客の約60%は再購入し、30%は友人に勧めると言われています。広告に頼らなくても、信頼が新たなお客様を呼び込むのです。

倫理実践を通じて従業員の姿勢が変われば、その信頼の輪はどんどん広がります。お客様から「この店は人がいいから来たくなる」と言われるようになれば、経営は安定しますし、社員のやりがいも高まります。

会員が実感する変化と学び

倫理法人会での学びは、経営者本人だけでなく、社員や家族、そして会社全体に波及します。ここでは、実際に会員がどんな変化を感じているのか、また社員教育にどう活かされているのかを紹介します。現場の声を知ることで、自社の課題解決のヒントが見つかるはずです。

現場リーダーの声

「部下が言うことを聞かない」「社内の雰囲気が重い」。そんな悩みを抱えて入会する方は少なくありません。私もかつて同じでした。しかし、倫理を学んでから、リーダー自身が変わると自然と部下も変わることを実感しました。

ある製造業の主任は、毎朝自分から工場の掃除を始めました。最初は誰も真似しませんでしたが、1か月後にはチーム全員が自主的に参加するようになったのです。リーダーの小さな実践が、組織全体の空気を変える。これこそ倫理経営の真髄だと思います。

社員教育への活かし方

倫理法人会での学びは、単なる座学ではありません。日々の実践を通じて身につくものです。そのため、社員教育に取り入れると「形だけの研修」ではなく「行動につながる教育」に変わります。

実際の取り組み例を挙げると、

- 朝礼で『万人幸福の栞』を輪読する

- 研修後に家庭での実践を1つ報告してもらう

- 挨拶・返事・掃除を基本動作として徹底する

これらを導入した企業では、新入社員の定着率が上がり、若手の離職が減ったという報告もあります。倫理の学びは、社員の心を整え、仕事への姿勢を変える教育効果を持っているのです。

倫理法人会で学ぶ第一歩

「倫理に興味はあるけど、何から始めればいいのか分からない」。そんな声をよく耳にします。私も最初は同じでした。ここでは、具体的にどんな形で学びを始めればよいのか、その第一歩をご紹介します。難しいことは必要なく、まずは体験してみることが大切です。

モーニングセミナー参加のすすめ

最もおすすめなのは、モーニングセミナーへの参加です。朝6時から始まるこの会は、経営者同士が学び合い、気づきを共有する貴重な場です。

実際に参加すると、こんな声をいただきます。

- 「経営の悩みを一人で抱え込まなくてよいと知った」

- 「成功も失敗も率直に語り合える仲間ができた」

- 「朝から前向きな言葉を聞けて、一日が変わった」

私自身も、ここで出会った言葉や仲間にどれだけ救われたか分かりません。経営は孤独との戦いだと言われますが、モーニングセミナーに通うことで、その孤独から解放される感覚を味わえますよ。

入会で得られる学びと仲間

入会すると、セミナーだけでなく、研修や各種イベントを通じて倫理を深く学ぶ機会が得られます。最大の魅力は、同じ志を持つ仲間との出会いです。

・会社の規模や業種を超えて学び合える

・互いに経営のヒントを共有し合える

・家族や社員に還元できる実践が増える

特に私が強調したいのは「安心して悩みを話せる場がある」ということ。経営の現場では、なかなか本音を打ち明けることができませんよね。でもここには、同じように葛藤してきた仲間がいます。だからこそ、お互いを励まし合いながら成長していけるのです。