LPのキャッチコピー、なんとなくで決めていませんか?ChatGPTを使えば、言葉にロジックと成果を宿せます。目次を見て必要なところから読んでみてください。

ChatGPTでLPのキャッチコピーを改善するメリットとは?

「キャッチコピー改善」と聞くと、どうしても“言葉選びのセンス”や“コピーライター的な勘”に頼るものと思われがちです。しかし実際は、仕組み化と検証可能な改善プロセスの有無が成果を分けます。この章では、LP(ランディングページ)の改善におけるキャッチコピーの位置づけと、そこにChatGPTを使うことの合理的な意味を、現場ベースで整理していきます。

LP改善におけるキャッチコピーの重要性

LPのパフォーマンスを左右するのは、ファーストビューでの“理解”と“共感”です。その鍵を握るのがキャッチコピーです。

具体的には、次のような構造でCVR(コンバージョン率)に直結します。

✅ 「自分ごと化」させられるかどうか

✅ 読む理由=「引き」があるかどうか

✅ その後のコンテンツへ“移動させる力”があるかどうか

たとえば、同じ商品でも「実感できる変化を提示したコピー」と「曖昧な特徴説明」では、クリック率や滞在時間が2倍以上違うことも珍しくありません。

つまり、キャッチコピーとは“デザインや価格設定以上に、売上を左右する”要素なのです。にもかかわらず、多くの現場では「なんとなく良さそう」な表現で決められがちです。

ここを改善し、意図的に“選ばれる言葉”を設計できれば、LP全体の転換効率が根本から変わってきます。

ChatGPTが活用される理由と強み

では、ChatGPTをなぜ使うのか。その答えは明快で、人間だけでは検証しきれない「表現のバリエーション」と「読者視点のロジック」を高速で出力できるからです。

ChatGPTの強みは以下の通りです。

- ✅ 膨大な言語データからコピーの構造を理解している

- ✅ トーン・ペルソナ・文脈に応じた表現の調整が容易

- ✅ 「比較・抽象・具体」など視点の切り替えが自在

たとえば、以下のようなプロンプトを与えることで、

「30代女性向け、美容商品のLPで『悩み→共感→希望』のストーリー型キャッチコピーを3案」

こうした出力が、わずか数十秒で得られます。これは従来の作業に比べて、圧倒的な“試行スピード”と“検証サイクル”を生み出します。

従来の手法との違いと優位性

もちろん、従来の手法──たとえば「過去のヒットコピーを参考に自力で考える」「社内でブレストして決める」なども有効な面はあります。

しかし、それらの多くは属人的で再現性が低いという問題を抱えています。

一方でChatGPTを活用した改善手法は、以下のような優位性を持っています。

| 項目 | 従来手法 | ChatGPT活用 |

|---|---|---|

| 作業スピード | 低い | 非常に高い |

| 表現の多様性 | 担当者に依存 | 膨大なバリエーション生成 |

| 再現性 | 低い(勘と経験) | 高い(プロンプト設計次第) |

| 数値検証のしやすさ | 難しい | A/Bテストと連動しやすい |

つまりChatGPTの導入は、「コピーセンスのある人がいないと回らない」現場から、「誰でも一定レベルで改善可能」な状態へと変える力を持っています。

この“汎用性と仕組み化”こそ、現場が求めている最大の価値ではないでしょうか。

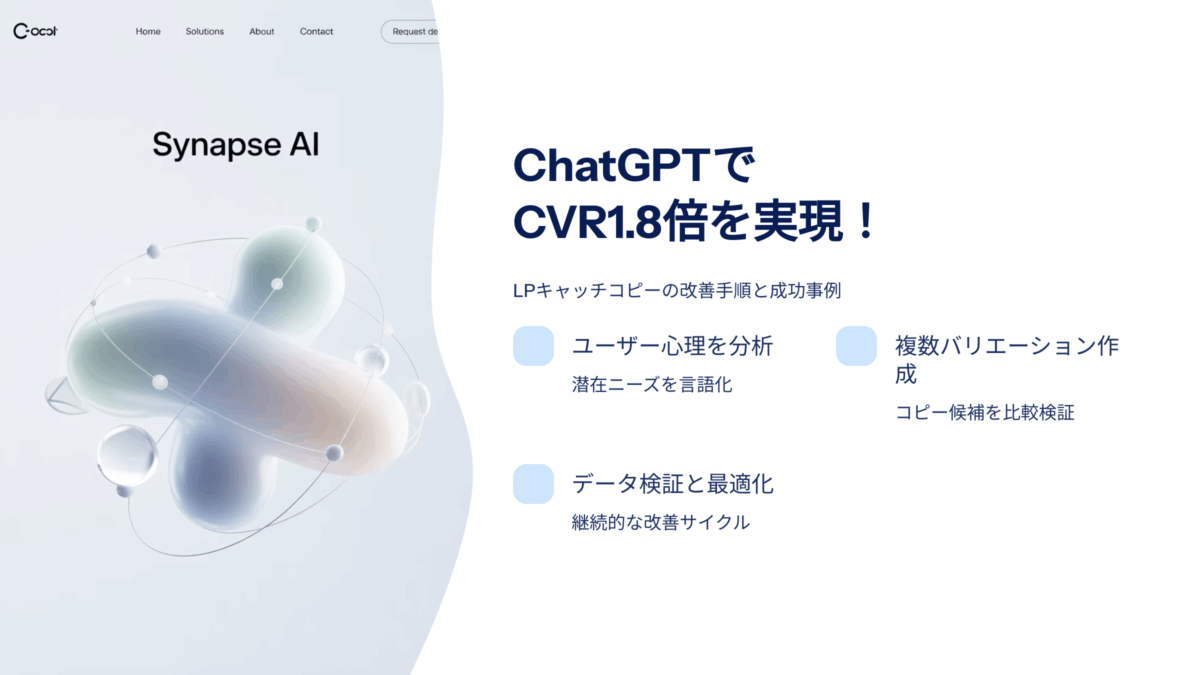

CVRが1.8倍にアップした実例を公開

「ChatGPTでキャッチコピーを改善したら成果が出た」と聞いても、どこか半信半疑になる方も多いかもしれません。この章では、実際にCVR(コンバージョン率)を1.8倍に向上させたLPの事例を元に、「何がどう変わったのか」「なぜ成果が出たのか」を具体的に解説します。ポイントは、“センス”ではなく“構造と設計”です。

Before:改善前のLP構成と課題点

まず、対象となったのはBtoBのITサービスを提供する企業の資料請求LPです。ターゲットは、マーケティング部門の責任者や担当者で、導入検討段階にある層でした。

改善前のキャッチコピー(Before)

「マーケティングを加速する、新しいデータ連携ソリューション」

一見、スマートな表現に見えますが、以下のような課題を抱えていました。

✅ 誰に向けたものかが曖昧

✅ ベネフィットが抽象的で“実感”がない

✅ 「読み進めたい」と思わせる引きが弱い

結果として、LPのCVRは0.84%と伸び悩んでいました。

また、ファーストビューから離脱するユーザーが6割以上と、最も重要なエリアで“引き込み力”を発揮できていない状態だったのです。

After:ChatGPTで改善したコピーと結果

改善にあたり、ChatGPTには以下のようなプロンプトを用いてキャッチコピー案を出してもらいました。

「40代男性のマーケティング責任者に向けて、業務効率や成果向上をイメージさせる、5秒で伝わるキャッチコピーを3つ」

このプロンプト設計によって得られた候補の中から、実際に採用されたのがこちらです。

改善後のキャッチコピー(After)

「煩雑なデータ処理に、もう悩まない。1クリックで完了する連携ツールとは?」

このコピーに変えることで、以下のような反応が得られました。

✅ 課題提示+解決策の提示がセットになっており、自分ごと化されやすい

✅ 「1クリック」という具体的ワードで、“速さ”と“簡便さ”を想起させている

✅ 疑問形でクリック意欲を刺激し、次の行動を誘導している

数値で見るCVRの変化と要因分析

変更から2週間のA/Bテストの結果、次のような数値変化が見られました。

| 指標 | Before(旧コピー) | After(ChatGPT改善) |

|---|---|---|

| CVR(資料請求) | 0.84% | 1.52%(+81%) |

| ファーストビュー滞在率 | 38% | 61%(+60%) |

| 離脱率(FV直後) | 62% | 39%(−23pt) |

この成果から見えてきた本質的な要因は以下の通りです。

- ✅ 「誰に」「どんな悩みを」「どう解決するか」が5秒で伝わる設計に変わった

- ✅ “課題×ベネフィット×操作性”を一文に凝縮することで訴求密度が高まった

- ✅ ChatGPTが“情報の構造化”を高速で支援してくれた

特に重要なのは、ChatGPTが「キャッチーな言葉」を作ったからではなく、「正しく焦点を当てた設計」を支えたから成果が出たという点です。これは属人的なコピー制作を、構造と再現性のあるプロセスに変えるヒントになります。

ChatGPTを使ったキャッチコピー改善のステップ

ChatGPTを使えばキャッチコピーはすぐ出せます。ただし、出力結果を“活かせる”かどうかは、人間側の設計と検証にかかっています。この章では、実務として再現性の高いプロセス──「発見→生成→評価→実装」までの4ステップを、現場目線で解説します。

ステップ①:現状のコピーの問題を特定する

まず、改善の第一歩は「何が悪いのか」を正しく捉えることです。

ありがちなのが、“なんとなく良くない”という感覚だけで手を入れ始めてしまうパターン。これでは改善の打ち手がブレやすくなります。

以下のような視点で、現状のコピーを定量・定性の両面から評価しておきましょう。

✅ ターゲットに対して具体的な悩みが想起できるか

✅ 商品やサービスの独自価値が1文で伝わるか

✅ 読む人の行動意欲(クリック、スクロール)を引き出せているか

数値面では「ファーストビューの離脱率」「スクロール率」「滞在時間」なども参考になります。

ここが曖昧だと、ChatGPTへの指示も曖昧になります。

ステップ②:ChatGPTへの効果的なプロンプト設計

ChatGPTの出力精度は、「問いの質」次第です。

特にキャッチコピー生成では、「誰に向けて」「何を伝えるか」を構造化して伝えることが鍵になります。

✅ プロンプト設計の基本構造:

あなたはプロのコピーライターです。

○○な悩みを持つ××向けに、【ベネフィット】が直感的に伝わるキャッチコピーを3案作ってください。トーンは△△、形式は□□でお願いします。

たとえば以下のように具体化します。

「30代男性の営業職が、業務効率を上げるSaaSを探している文脈」で、「時間削減」「成果が出る」「簡単操作」というベネフィットを含むキャッチコピーを、Q&A形式で3案ください。

また、「NGワード」「避けたい表現」「使用ワードの必須指定」も含めると精度は格段に上がります。

ステップ③:改善案の比較・検証方法

ChatGPTから出力された複数案を、感覚で選ぶのはNGです。

実際のユーザー視点で比較検証するために、以下の2軸で評価しましょう。

| 軸 | 評価ポイント |

|---|---|

| 論理軸 | 「誰に」「何が」「どう良くなるか」が明確か?曖昧表現はないか? |

| 感情軸 | 読んだ瞬間に“自分の話だ”と感じられるか?「続きを見たい」と思えるか? |

社内での意見が分かれる場合は、複数パターンでのA/B/Cテストを視野に入れた準備をしておくと効果的です。

ChatGPTはこの工程でも活用できます。「この案の強みと弱みは?」「××向けにもっと響く形にリライトして」と問いかけることで、ブラッシュアップ案を再出力できます。

ステップ④:最終案の実装とA/Bテストのやり方

最後に、改善案を数字で判断できる形で実装していきます。

A/Bテストは「1パターン変更して、他条件は同じ」にするのが原則です。

✅ テスト設計の注意点:

- テスト期間は最低でも1〜2週間

- 流入チャネルは揃える(例:リスティング広告経由のみ)

- 目標指標はCVR、ファーストビューの離脱率、スクロール率など複数で見る

また、テスト結果の解釈にもChatGPTが使えます。たとえば、

このA/Bテストの数値を見る限り、AがCVR高いが滞在時間はBが上。どう解釈できる?

といった問いを投げると、人間視点の補完として仮説思考を支援してくれます。

このように、ChatGPTは「文章を作るためのツール」ではなく、改善設計・実行・検証の一連を加速させる“補助知能”として使うべきです。

肝心なのは、「何を改善するか」を人間が主導し、「どう表現するか」をGPTに任せるバランス設計です。

ChatGPTを活用する際の注意点と成功のコツ

ChatGPTは確かに強力ですが、“魔法の杖”ではありません。むしろ、使い方を間違えると逆に非効率になるケースもあります。この章では、実際の現場で見られるつまずきポイントと、成果を安定的に出すための運用視点をまとめました。

“やらせすぎ”に注意:人間の視点とのバランス

まず最も多いのが、ChatGPTに「丸投げ」してしまうケースです。

- 「良い感じのキャッチコピー出して」→なんとなくそれっぽいが使えない

- 「A案とB案どっちが良い?」→判断軸が曖昧で迷走

これは、ChatGPTを“意思決定者”として使ってしまっている状態です。本来、ChatGPTは「言葉の引き出しを広げる装置」であり、判断や選定は人間の役割です。

✅ 成果を出すコツは、「問いの精度」と「判断の自律性」をセットで持つこと。

ChatGPTは“パートナー”であって、“代行者”ではありません。

たとえば、

Q:「このキャッチコピー、良いと思う?」

よりも、

Q:「このコピーに対して、ターゲット視点で感じる不安点や曖昧さを指摘して」

の方が、役割分担が明確で成果に直結します。

成果を出すためのプロンプト作成のコツ

プロンプトは、“お願い文”ではなく“設計図”です。

ChatGPTの精度は、プロンプトの構造で8割決まります。

✅ 有効なプロンプトの設計ポイント:

- 「誰に」→対象の明確化(年齢・職業・関心)

- 「何を」→伝えたい価値・変化・悩み

- 「どう」→トーンや形式(Q&A調、数字入りなど)

例)

「40代の経営者が“自分の業務効率を高められる”と感じるような、数値を使ったキャッチコピーを3案ください。トーンは論理的で信頼感のあるものにしてください」

このように設計することで、“刺さるワード”を出すための土台が整います。

また、ネガティブワードやNG構成(例:「抽象的なメリットだけ」など)も明示すると、さらにブレが少なくなります。

適切なフィードバックループの作り方

ChatGPTは“1回出して終わり”の使い方では、本来の力を発揮できません。

重要なのは、「出力 → 評価 →修正指示 →再出力」のループを設計できているかです。

✅ フィードバックループの例:

- 初稿を出力してもらう

- 自分で「惜しい点・伝わりづらい点」を赤入れ

- ChatGPTに「〇〇の部分をもっと□□なトーンでリライトして」と再指示

- 修正案を複数パターン出してもらい、比較して選定

このループを回すことで、“思考の壁打ち役”としてのGPT活用が安定してきます。

特に、短時間で複数パターンを並列出力できる点は、人間だけでは難しい検証プロセスを支える力になります。

ChatGPTを使って成果を出すには、“自分の頭を使い続ける設計”が欠かせません。

そのための要点はこの3つに集約されます。

✅ 判断を丸投げせず、使い方を役割分担として設計する

✅ プロンプトは設計図。構造化された情報を渡すこと

✅ 出力に対する“再指示の質”が成功率を左右する

ChatGPTでキャッチコピーを改善する際によくあるQ&A

現場でChatGPTを活用し始めた方から、よく挙がる質問を整理しました。どれも抽象的に考えがちなテーマですが、「実務でどう判断し、どう動くか」にフォーカスして答えていきます。

Q:SEOとのバランスはどう考えればいい?

A:基本は「キャッチコピーではSEOを狙わない」が正解です。

キャッチコピーの役割は、あくまで「ユーザーの注意を引き、自分ごと化させること」。一方でSEOのためのキーワード挿入は、検索エンジンに向けた構造の最適化です。

この2つは目的が違うため、無理にコピー内にSEOキーワードを詰め込むと、不自然な表現になりやすく、CVRも落ちるリスクがあります。

✅ 実務上のバランスの取り方:

- タイトルタグやH1にはSEOキーワードを意識

- キャッチコピー(ファーストビュー)は“読み手の気持ち”にフルコミット

- SEOキーワードは、その下の「説明文」や「本文導入」でしっかりカバーする

つまり、「SEOは検索に向けた設計」「キャッチは人間に向けた設計」と切り分けることが重要です。

Q:商品のUSPが曖昧なときでも効果ある?

A:むしろその状態こそ、ChatGPTの活用が効果的です。

USP(Unique Selling Proposition)が曖昧な商品は珍しくありません。特に中小企業やBtoB領域では、「自分たちでも何が強みなのか言語化できていない」ケースが多いです。

そのときこそ、ChatGPTを“USPの棚卸し”のパートナーとして使うと効果的です。

✅ 有効なアプローチ:

- 現状のサービス特徴を列挙してGPTに渡す

- 「他社との違い」や「顧客にとってのベネフィット」の観点からUSP候補を提案させる

- 複数パターンから“納得感のある強み”を選定し、そこからコピーを設計

ChatGPTは、主観に頼らず構造的に比較・要素分解してくれるため、「抽象的な強みをベネフィットに変換する」のが得意です。

Q:自社事例がない場合、どう説得力を持たせる?

A:「事例がない」なら、“仮説ベースで未来を描く”設計にシフトすべきです。

「実績がない=説得力がない」と思いがちですが、それは設計次第で変わります。

ChatGPTを使えば、「ターゲット視点での未来像」「ベネフィット訴求のストーリー」を高精度で描けます。

✅ 具体的な活用法:

- 「○○な悩みを持つ△△さんが、□□を使ってどう変化したか」という“ペルソナストーリー型コピー”を生成

- 「もし導入すれば、平均でどれくらい業務時間が短縮されるか?」など、定量的な仮説ベースのベネフィット提示

さらに、ChatGPTに「他業種・他社の類似事例から推測できる導入効果」を聞くことで、“ストーリーで補完する説得力”が得られます。

つまり、「事例がないなら事実を語らず、未来を見せる」。これがBtoBでも有効なコピー設計の視点です。

ChatGPTによるコピー改善は“誰でも再現可能”か?

「ChatGPTを使えば誰でもキャッチコピー改善できる」と言われても、実務経験のある方ほど「本当にそんなにうまくいくのか?」と疑いたくなるはずです。

この章では、属人的スキルに依存しない“再現性のある運用方法”と、実際の現場で起こる壁をどう超えるかを掘り下げます。

再現性のあるプロセス化がカギ

結論から言えば、ChatGPTによるコピー改善は「再現性を担保した仕組み」に落とし込めば、誰でも実現可能です。

ポイントは、「出力の良し悪し」よりも、「その出力が出るまでのプロセスを設計できているか」です。

✅ 再現可能な改善プロセスの基本フロー:

- 現状のコピーを評価(問題点を構造で可視化)

- ターゲットと訴求軸を整理してプロンプト設計

- 複数案を出力し、評価軸で比較検討

- 選定・調整して、ABテストで検証

この4ステップをマニュアル化・テンプレート化することで、属人化を防ぎ、「誰でもChatGPTで改善できる仕組み」に変わります。

特にプロンプト設計は、以下のように型化してチームに共有すると精度が安定します。

✅ プロンプトテンプレ例:

あなたはコピーライターです。

[ターゲット] に向けて、[悩み] を解決し、[ベネフィット] を伝えるキャッチコピーを3案作成してください。

トーンは [論理的/感情的/親しみやすい など] に。

NGワード:[具体例を記載]

このテンプレさえあれば、誰でも一定の質を担保しつつ試行錯誤できる状態がつくれます。

実務に落とし込むための社内運用の工夫

いくら再現可能でも、「日々の業務で回らない」と意味がありません。

実務に定着させるには、小さく始めて徐々に組織へ展開していくステップ設計が必要です。

✅ 社内導入時の工夫ポイント:

- 最初は少人数で“実験チーム”を組み、週次レビューを運用化

- プロンプト・改善プロセス・テスト結果を共有資産としてドキュメント化

- 他チームには“成果数字+再現性”で横展開する

また、「ChatGPTはこう使うと効果的」「この質問は精度が高かった」というナレッジをNotionやGoogleスプレッドシートで共有管理する仕組みがあると、社内の学習コストも下がります。

そして何より大切なのは、“ChatGPT=個人の時短ツール”から、“組織のナレッジ増幅装置”へと役割をシフトさせる意識です。

ChatGPTの力を“属人のコピーセンス”ではなく、“仕組みと視点の共有知”に変えることで、

キャッチコピー改善は、誰でも、どのチームでも、実行可能なスキルセットになります。

この章のゴールは、ChatGPTの活用を「一部の人の便利ツール」にとどめず、

再現性あるマーケティング施策として組織の中に根づかせる視点を持つことです。