Google広告で成果を出すには、キーワードリサーチの質がすべて。

闇雲な出稿から脱却し、“勝ちキーワード”を見極めるための考え方と実践手順をまとめました。

目次を見て必要なところから読んでみてください。

なぜ“勝ちキーワード”が広告成果を左右するのか?

Google広告を活用しても「思ったほどCVが出ない」「広告費ばかりかかる」と悩む方は多いものです。原因はさまざまですが、最も根本的な部分で効果に差をつけるのがキーワード選定です。

特に中小規模のアカウント運用においては、無数にある候補の中から“勝ち筋”を見抜く力が成果を大きく左右します。ここではまず、「そもそも勝ちキーワードとは何か」「なぜ選び方で成果が変わるのか」を整理していきます。

CVに直結するキーワードの特徴とは?

コンバージョン率(CVR)が高いキーワードには、ある共通の条件があります。それは「検索者の頭の中が“買うモード”になっている」ことです。

検索語句の中でも、次のようなフレーズが含まれているものは、CVに繋がりやすい傾向があります。

✅ 具体的な商品・サービス名を含む(例:○○ 比較、○○ 評判)

✅ 行動を前提とした言葉(例:申し込み、予約、購入)

✅ 課題の解決に向けた意図が明確なもの(例:腰痛 整体 効果、インボイス対応 システム)

これらは「今すぐ何かをしたい」というニーズが検索文に表れているため、ランディングページとの整合性が高ければ高確率で成果につながるのです。

逆に言えば、同じ商品・サービスを扱っていても、「どんな検索語に広告を出すか」で成果はまったく変わってきます。

費用対効果が高いキーワードとそうでないものの違い

キーワードの違いによって、「広告費あたりの成果(CV)」には大きな差が出ます。ここを見誤ると、クリック単価(CPC)が安くても、結局ムダなトラフィックに終わることが少なくありません。

費用対効果(ROAS)を左右するのは、主に以下のポイントです。

| 項目 | 高CVキーワード | 低CVキーワード |

|---|---|---|

| 検索意図 | 明確で行動前提 | 情報収集目的が多い |

| 競合性 | 高いことが多い | 低くても成果は乏しい |

| クリック単価 | 高めでも成果に繋がる | 安くても無駄打ちになる |

| 重要指標 | CVR、LTV | 表示回数やクリック数に偏る |

ここで重要なのは、単純な検索ボリュームやCPCの安さだけを指標にしないということです。

検索者の“温度感”が伝わってくるキーワードこそ、投資対象として精査すべきキーワードです。

たとえば「ダイエット 方法」は検索数が多くても、「本当に今すぐ購入したい」というニーズの濃さは読み取りにくい。

一方で「ダイエット サプリ 効果 比較」などは、まさに商品選定フェーズの検索であり、広告を出す意義があります。

つまり、「勝ちキーワード」とはCVにつながる意図が検索語に“にじみ出ている”状態のものであり、それを見抜けるかどうかが広告運用の分水嶺になります。

キーワードリサーチの基本戦略|闇雲に探さないための指針

キーワード選定は、「思いついた単語をとりあえずツールで調べる」といった感覚的アプローチでは安定した成果につながりません。

大切なのは、どの“軸”で調べるかを最初に決めておくことです。

ここでは、リサーチを効率化し、成果を最大化するための“切り口の考え方”と“インサイト視点の見立て方”を整理していきます。

「商標系」「課題解決系」など、キーワードのタイプ別戦略

キーワードにはいくつかの戦略的な分類パターンがあります。代表的なのが以下の5分類です。

| キーワードタイプ | 意図の特徴 | CVとの相性 | 例 |

|---|---|---|---|

| ✅ 商標系 | 商品やサービス名を含む | 非常に高い | 「◯◯ 比較」「◯◯ 評判」 |

| ✅ 課題解決系 | 痛みや悩みが明確 | 高い | 「腰痛 整体 効果」「EC 在庫管理」 |

| ✅ 購買準備系 | 条件検討・候補選定段階 | 中程度 | 「法人カード 年会費 比較」 |

| ✅ 情報収集系 | ざっくり調べたい | 低い | 「マーケティング とは」「広告 仕組み」 |

| ✅ 関連ニーズ系 | 直接関係しないが興味を持ちそうな話題 | CVにはつながりにくいがリマーケに有効 | 「EC 売上 増やす方法」 |

まず確認したいのは、自社の商品・サービスがどのフェーズで検索されるものかという点です。

たとえばBtoB商材では「いきなり商標系」は少なく、「課題解決系」→「購買準備系」→「商標系」と移ることが一般的。

この流れに合わせてキーワードを層で設計することが、無駄打ちを減らしCVにつなげる鍵です。

加えて、広告では拾いきれない層をオウンドメディアやSEOで補うといった導線設計まで視野に入れると、リサーチはより価値ある武器になります。

成果が出る軸を事前に見極める「ユーザーインサイト分析」の考え方

キーワード選定の精度を高めるには、「ツールの数字」だけでなく、ユーザーの頭の中を想像する力が欠かせません。

この思考が、いわゆる「ユーザーインサイト分析」です。

インサイトとは、単なるニーズや欲求ではなく、“まだ本人も気づいていない根本動機”のようなものです。

たとえば「税理士 比較」と検索する人の裏には、「税務が複雑で不安」「過去にトラブルがあった」「他社と比べて損したくない」という“文脈”が存在します。

この文脈を見抜くには、次のような整理が役立ちます。

✅ ユーザーは今、何に困っていて、なぜ検索しているのか?

✅ その行動の先に、どんな意思決定をしようとしているのか?

✅ そのキーワードを打ち込んだ瞬間の“心理的温度感”は?

これをキーワード単体で見るのではなく、「検索文脈全体のストーリー」として捉えることで、“刺さるワード”と“外すワード”の差が見えてきます。

結局のところ、Google広告でCVを伸ばすには「上位表示されること」ではなく、“今この瞬間に動きたい人”の言葉をつかまえることが最重要です。

だからこそ、リサーチは「探す」のではなく、「見立てる」仕事として設計する必要があります。

実践ステップ①:顧客の検索意図を“言語化”する

キーワードを探すとき、つい「ボリューム」や「CPC」ばかりに目がいきがちです。でも広告の成否を決めるのは、検索クエリに込められたユーザーの“動機”を読み解けているかどうかです。

このステップでは、表面的な単語にとどまらず、「なぜこの言葉を打ち込んだのか?」という背景に目を向けながら、検索意図の“言語化”によって戦略を立てる方法を整理します。

検索クエリの裏にある「買いたい心理」をどう読むか?

検索語句は、ユーザーの“心の独り言”のようなものです。

その言葉を丁寧に読み解くことで、どの段階で、どんな心理状態にあるのかを見極めることができます。

たとえば、「オンライン 英会話 比較」と「英会話 始め方」では、検索の“温度感”がまったく異なります。

- 「比較」:すでに選定段階。候補の中からどれにするか決めたい

- 「始め方」:まだ行動は検討段階。導入ハードルや不安を払拭したい

このように、単語の違いには必ず意味があります。

ポイントは、検索クエリを単なる“言葉”ではなく、“買う直前の気持ち”として翻訳してみることです。

以下の視点でクエリを観察してみてください。

✅ この検索をする直前に、何があったのか?

✅ 検索者は、誰かに相談せずに“自分で判断しよう”としているのか?

✅ すぐに申し込みたいのか、それとも検討を進めたいのか?

この問いかけを習慣にすると、キーワードを単なる「データ」ではなく、「顧客の頭の中」として扱えるようになります。

ここまで理解できると、広告文やLP設計との整合性も一気に高まります。

成約率の高い顧客像をペルソナではなく“検索行動”から逆算する

よく「CVするユーザー像を明確にしましょう」と言われますが、ここでいう“人物像(ペルソナ)”は、広告においてはあまり使えません。

なぜなら、広告の入り口は「人」ではなく「検索行動」だからです。

広告運用における「顧客理解」は、こう整理したほうが再現性が高くなります。

✅ 誰が、

✅ どんな場面で、

✅ なぜこのクエリを打ったのか?

つまり、「状況」と「動機」の組み合わせで顧客像を定義します。

たとえば以下のようなイメージです。

- 「補助金 申請 代行」→【予算を確保したいが申請に自信がない事業者】

- 「MEO 対策 費用」→【店舗集客に課題を感じつつ、手段に迷っている経営者】

- 「人事 評価システム 導入 検討」→【評価制度を刷新したい人事担当者で、稟議を通せる立場】

重要なのは、「こういう人がいますよね」というざっくり像ではなく、“その検索をした”という確かな証拠から逆算して構造的に考えることです。

この設計ができると、以下のすべてが一本の線でつながります。

- キーワード選定

- 広告文のコピー

- ランディングページの構成

- 成果を生むまでの導線

結果として、広告の一貫性が増し、「CVに至る設計」がロジックで組み立てられるようになります。

実践ステップ②:競合の広告と検索結果を徹底分析する

キーワードリサーチを進める上で、避けて通れないのが「競合の広告分析」です。

同じ市場で勝負する以上、既に上位表示されているプレイヤーの構成やメッセージには、一定の成功ロジックが内在しています。

ただし大切なのは、表面的に“真似る”ことではなく、“勝ち方の構造”を見抜くこと。

このステップでは、検索結果ページ(SERPs)から得られるヒントの見方と、差別化のための“ずらしワード”の設計法を紹介します。

SERPs・LP・広告文から見える“勝ち筋”の見つけ方

まずは、狙いたいキーワードで実際に検索してみることからスタートします。

そこで見るべきは、以下のような3つの情報層です。

- 広告文の表現パターン(見出し・説明文)

- ランディングページの構成(ファーストビュー・CTA・セクション設計)

- 自然検索(SEO)で上がっているサイトの傾向

この3つを読み込むことで、「市場が今、どんな打ち方に反応しているのか?」が見えてきます。

たとえば「MEO 対策 費用」で検索したときに、

✅ 広告文では「初期費用0円」「成果報酬型」が目立っている

✅ LPでは「導入実績」「上位表示までの期間」が強調されている

✅ 自然検索の上位には「費用相場」や「導入ステップ」の情報が多い

といった傾向がある場合、「不安なく導入できること」「比較検討の安心感」が購入決定のボトルネックになっている可能性が高いと読めます。

ここでのポイントは、

「◯◯が多い」という頻出パターンを探すことと、

「◯◯が無い」という抜けポイント(未カバー要素)を探すことです。

これにより、「市場に効いている共通打ち手」と「自分だけが拾える空白領域」の両方が見えてきます。

競合の穴を突く「ずらしワード」とは?

リスティング広告は「同じキーワードで戦う」だけでは消耗戦になります。

特にCPCが高騰しているジャンルでは、あえて“違う角度から切り込む”ことで、勝ち筋を見出す発想が必要です。

そこで使えるのが「ずらしワード」という考え方です。

これは、ユーザーの検索意図の“手前”や“横”を狙って、違う言い回しや関連課題を軸にするアプローチです。

たとえば「採用管理システム」で競合が飽和しているなら:

✅ 「応募管理 エクセル 限界」→ 現場での課題訴求

✅ 「求人媒体 一括連携」→ 機能ベースでのずらし

✅ 「人事工数 削減 ツール」→ 導入効果への寄り添い

このように、「直接的な商品名ではなく、“行動や問題”から逆算する」ことで、

競合が取りこぼしている検索ニーズを拾うことができます。

ずらしワードを設計するときのコツは以下の通りです。

✅ 顧客の課題に1歩寄り添って、まだ「サービス名を知らない人」を拾う

✅ 競合が“まだ広告を出していない領域”を狙ってCPCを抑える

✅ ランディングページやCTAも、その文脈に合わせて調整する

広告費に限りがある中小・ベンチャー企業にとって、ずらしワードはコスパの高い戦略設計の鍵です。

勝てない土俵で戦うのではなく、自社だけの切り口を持ち込むことで、“勝てる場所”を自ら作っていく発想が求められます。

実践ステップ③:ツールを活用したデータドリブンリサーチ術

検索意図や競合分析によって“狙うべき領域”が見えてきたら、次は具体的なキーワード候補をデータで絞り込んでいきます。

ここで重要なのは、ツールを使って「数字」で見極めること。

感覚に頼らず、CVに近づける“定量的な判断基準”を持つことで、リサーチは格段に再現性が高まります。

このステップでは、主要ツールの使い方と、数字を見るポイント、さらに実例まで紹介します。

Googleキーワードプランナーでチェックすべき3つの数字

広告運用で最も基本となるのが、Googleキーワードプランナーです。

しかし「検索ボリュームを見るだけ」では不十分で、見るべきは以下の3つの数値です。

| 項目 | 見る理由 |

|---|---|

| ✅ 月間平均検索ボリューム | 潜在的なリーチ規模を把握するため。100〜1000はピンポイント系、1000〜1万で中規模ゾーン |

| ✅ 競合性(高・中・低) | 上位表示の難易度と、CPC高騰リスクの目安になる |

| ✅ 推定クリック単価(最低・最高) | 成果1件あたりの獲得コストを見積もる基準。CVRと掛け合わせてROIの試算が可能 |

この3つをセットで見ることで、単に“ボリュームが多いから出す”ではなく、「出す意味があるかどうか」を判断できます。

また、キーワード候補から“出したくないワード(除外キーワード)”を早めに見極めることも、ムダな広告費を防ぐコツです。

UberSuggest・Ahrefs・ラッコキーワード活用法

補助的なリサーチツールとしては、次の3つが非常に有効です。

✅ UberSuggest

→ 検索ボリューム・CPC・SEO難易度などを一覧で確認可能。競合ドメインの流入キーワード調査も◎。

✅ Ahrefs(またはSemrush)

→ SEO視点の「競合サイト分析」が非常に強力。オーガニック検索で流入しているキーワードから、まだ広告で拾われていない穴場キーワードを発見できる。

✅ ラッコキーワード

→ 「サジェストワード」の網羅に最適。実際にユーザーが打ち込んでいる“生の検索語”を拾うことで、広告文・LP設計のヒントにもなる。

ツールごとに役割を分けて使うことで、「量」「構造」「現場の言葉」の3つの視点からリサーチの粒度が上がります。

実際にCVを生んだキーワードの事例と分析

最後に、よくある広告運用の中で「実際に成果につながったキーワード」の特徴を具体例とともに紹介します。

事例①:BtoC英会話スクール

- CVキーワード:「オンライン英会話 おすすめ 比較」

- 成果要因:複数社の比較フェーズにあり、広告LPで“選びやすさ”を提示できたことでCVRが高かった

- CPCは高め(¥380)だったが、CVR4.2%で黒字運用を実現

事例②:BtoB業務効率化ツール

- CVキーワード:「在庫管理 エクセル 限界」「在庫管理 自動化 中小企業」

- 成果要因:ツール名ではなく“現場の課題そのもの”に対して広告を出したこと

- CPC ¥150前後、CVR 3.8%、LTVの高い顧客が多かった

事例③:女性向けセルフ脱毛サービス

- CVキーワード:「脱毛 自宅 初心者」「セルフ脱毛 使い方」

- 成果要因:情報フェーズの手前で不安解消コンテンツとセットで訴求。比較ではなく“やってみたい層”の行動を捉えた

これらに共通して言えるのは、「サービス名」ではなく「行動や状況」で拾っているという点です。

この視点を持つことで、CPCに対して高CVRを維持し、費用対効果を最適化できるようになります。

キーワードの“目利き力”を高めるために必要な思考習慣

ツールや数字に頼るだけでは、常に「正解」にたどり着けるとは限りません。

本当に成果を出す広告運用者は、数字の裏にある“意味”を読み取る力=目利き力を持っています。

この章では、キーワードリサーチを戦略的な意思決定につなげるために、日々の運用の中で意識すべき「思考のクセ」を整理します。

表面のボリュームよりも「CV期待値」を読む目

「検索ボリュームが多い=狙うべきキーワード」と思い込んでしまうと、広告費ばかりが膨らみ、成果に結びつかない状況に陥ります。

重要なのは、“このキーワードで検索する人がCVに近いか?”という“期待値の高さ”を見抜く力です。

以下のような判断基準が有効です。

✅ キーワードの語尾や組み合わせに「行動の兆し」があるか?

✅ 情報収集で終わる可能性が高い語句ではないか?

✅ LPで「そのニーズに対してすぐに答えられるか?」

たとえば、「人事評価 システム」よりも「人事評価 システム 比較 導入」には購入前提の心理が強く出ています。

同じく「在宅ワーク おすすめ」よりも「在宅ワーク 始め方 初心者」のほうが、“すぐ動きたい”層に寄っています。

このように、表面の数値よりも、“検索語の温度感”を定性的に読み取る視点があるかどうかが、目利き力の分かれ道になります。

バズワードに流されない、事業視点の判断基準

もう一つの落とし穴が、“トレンドっぽい言葉”に飛びついてしまうことです。

たとえば「生成AI」「ChatGPT」「DX」などのバズワードは確かに検索ボリュームも注目度も高いですが、自社の商品やサービスの文脈とズレていれば、CVにはつながりません。

キーワードを選ぶときに、次のような問いを持ってください。

✅ この検索語は、自社の提供価値と“接点”があるか?

✅ その検索者が“今、行動する理由”は明確か?

✅ 結局のところ、この語句は“誰の悩み”に紐づいているか?

こうした問いを通して、「単語を選ぶ」のではなく、「戦略を選ぶ」という姿勢に切り替わります。

“今ウケてる言葉”に流されず、“自社が勝てる領域”を狙う判断ができるようになると、広告運用は安定して成果を出せるようになります。

リサーチ結果を広告アカウントに反映させる設計のコツ

いくら精度の高いリサーチをしても、それを広告アカウントに正しく反映できなければ成果にはつながりません。

つまり「探す力」と同じくらい、「設計して活かす力」が重要です。

この章では、リサーチで得た示唆をどのように広告文やLPと一貫性ある形で設計し、さらに改善につなげるかという視点で整理していきます。

キーワードとLP・広告文の“整合性”をどう作るか?

検索広告の成果が出ないとき、意外と多いのが「キーワードとLPの意図がズレている」ケースです。

どれだけCVに近いキーワードを拾っても、広告文とLPの中で“検索意図に答えられていない”と、離脱されて終わります。

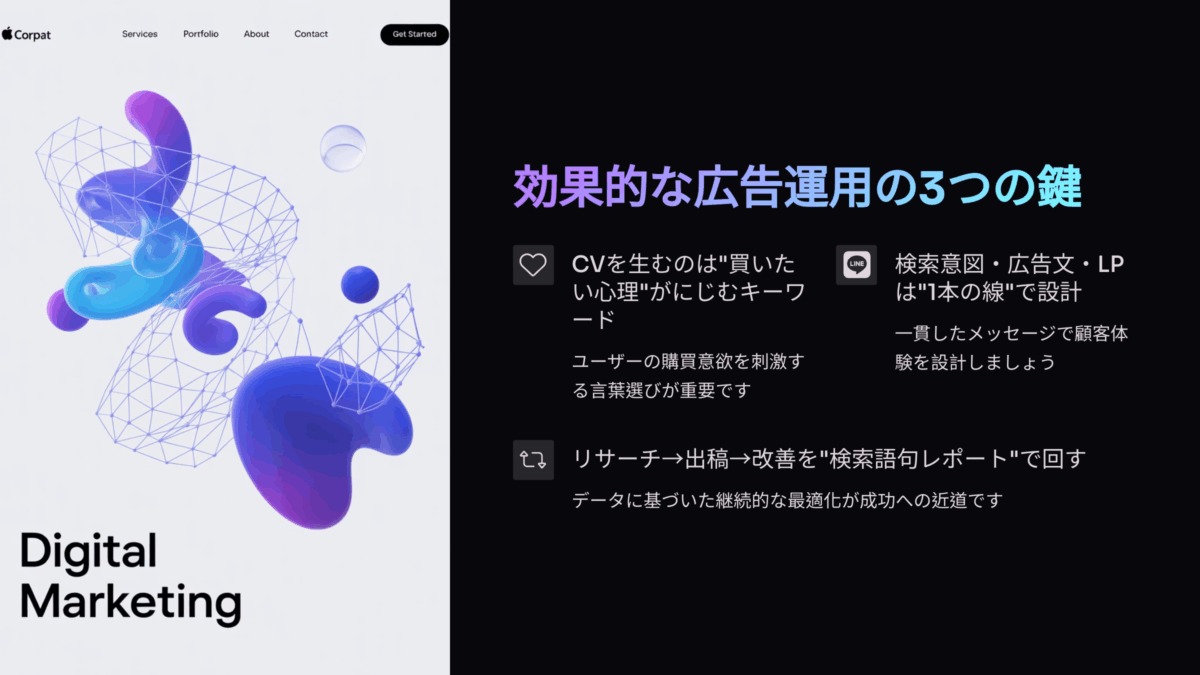

そこで大事なのが、検索意図→広告文→LPのストーリーを一貫させることです。

たとえば「在庫管理 自動化 中小企業」というキーワードで出稿する場合:

✅ 広告文では「エクセルからの脱却」「導入実績多数のクラウド型」など、検索者の背景課題を言葉にする

✅ LPでは「小規模企業が抱える悩み」「具体的な導入ステップ」「価格シミュレーション」など、“不安を解消する構成”を意識

ここでのポイントは、検索者が次に知りたいことを、広告文とLPで順に提示する構造を作ることです。

また、キーワードごとにランディングページを分ける「専用LP戦略」も有効ですが、リソースが限られる場合は、共通する検索意図ごとにグルーピングして汎用LPを最適化するアプローチも効果的です。

検索語句レポートを活かした継続的改善フロー

広告運用の本質は、「仮説→実行→検証→改善」の繰り返しです。

その中でも特に重要なのが、検索語句レポートを用いた“インサイトの拾い直し”です。

検索語句レポートを見ると、以下のような発見が得られます。

✅ 想定していなかったが、CVにつながっているキーワード

✅ 無駄クリックにつながっている“広すぎる語句”

✅ 過去のリサーチで見逃していた“顧客の表現”や“言い回し”

これらを見て、やるべきアクションは以下の通り:

- CVキーワードの追加出稿(完全一致やフレーズ一致)

- 除外キーワードの更新

- 広告文とLPのメッセージを、実際に使われている言葉に近づける

このサイクルを月1〜2回のペースで回していくことで、広告アカウントは「手応えのあるゾーン」へと磨かれていきます。

リサーチは一度きりで完結するものではなく、実行によって“さらに深掘るためのヒント”が生まれる営みです。